二、云岡石窟開鑿的歷史因緣

云岡石窟位于大同城西十六公里的武州山南麓,武州川(今十里河)北岸。北魏舊稱武州山石窟寺或代京靈巖寺。石窟倚山開鑿,東西綿延約一公里。現(xiàn)存大小窟龕254個(gè),主要洞窟45座,造像51000余尊。石窟規(guī)模宏大,造像內(nèi)容豐富,雕刻藝術(shù)精湛,形象生動(dòng)感人,堪稱中華佛教藝術(shù)的巔峰之作,代表了五世紀(jì)世界美術(shù)雕刻的最高水平。

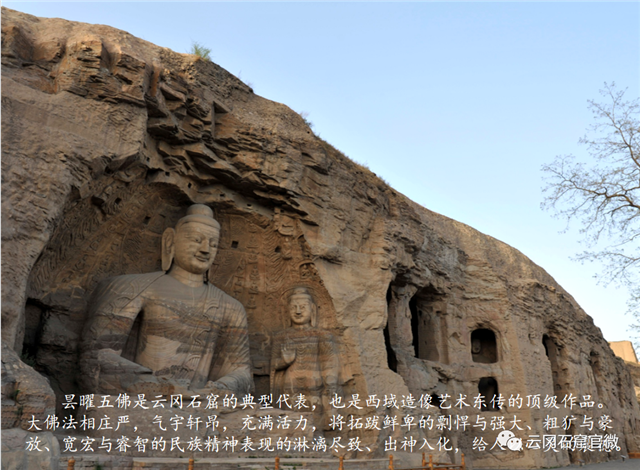

關(guān)于云岡石窟的開鑿,《釋老志》記述如下:“和平初,師賢卒。曇曜代之,更名沙門統(tǒng)。初,曇曜以復(fù)佛法之明年,自中山被命赴京,值帝出,見于路,御馬前銜曜衣,時(shí)以為馬識(shí)善人。帝後奉以師禮。曇曜白帝,于京城西武州塞,鑿山石壁,開窟五所,鐫建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕飾奇?zhèn)ィ谟谝皇馈!蔽闹刑峒暗奈渲萑挥谠茖呶餮轮保w武靈王以來一直是由蒙古高原進(jìn)入漢地的交通要塞。武州山砂巖結(jié)構(gòu),是西來佛徒熟悉的雕刻石料。曇曜建議開鑿的五所佛窟,即今云岡第16~20窟,學(xué)者謂之“曇曜五窟”。周一良《云岡石佛小記》曰:“惟曇曜在興安二年見帝后即開窟,抑為沙門統(tǒng)之后始建斯議,不可曉。要之,石窟之始開也,在興安二年(453)至和平元年(460)之八年間。”

曇曜五窟的開鑿,掀起了武州山石窟寺建設(shè)的熱潮。從文成帝開始,經(jīng)獻(xiàn)文帝、馮太后,到孝文帝遷都,皇家經(jīng)營約四十年,完成了所有大窟大像的開鑿。同時(shí),云岡附近的鹿野苑石窟、青磁窯石窟、魯班窯石窟、吳官屯石窟、焦山寺石窟等,也相繼完成。期間,廣泛吸收民間資金,王公大臣、各地官吏、善男信女紛紛以個(gè)人、家族、邑社等形式參與石窟建造,或建一窟,或造一壁,或捐一龕,或施一軀,遂成就了武州山石窟寺的蔚然大觀。遷都之后,武州山石窟建設(shè)仍延續(xù)了三十年,直到正光五年(524)六鎮(zhèn)起義的戰(zhàn)鼓響起。

云岡石窟的誕生并非偶然,它是諸多歷史必然性的歸結(jié)。第一,禮帝為佛的新思維,是引領(lǐng)北魏佛教興盛的法寶。道武帝建都平城,“始作五級(jí)佛圖、耆阇崛山及須彌山殿,加以繢飾。別構(gòu)講堂、禪堂及沙門座,莫不嚴(yán)具焉。”約此同時(shí),任命趙郡(今河北趙縣)高僧法果為道人統(tǒng),管攝僧徒。“法果每言,太祖明叡好道,即是當(dāng)今如來,沙門宜應(yīng)盡禮,遂常致拜。謂人曰:‘能鴻道者人主也,我非拜天子,乃是禮佛耳’。”在此之前,西域胡僧入華,奉敬其佛,無須禮拜皇帝;而東晉十六國以后,出家漢人成為主流,原本是天子的臣民,現(xiàn)在變?yōu)獒屽乳T徒,因此沙門拜不拜皇帝?即是否承認(rèn)和接受國家管理?成為南北佛教必須回答的問題。對(duì)此,隱居廬山的慧遠(yuǎn)和尚著有《沙門不敬王者論》,代表了南方釋子的立場;法果的言行,則表明了北方僧人的態(tài)度。同為佛圖澄的再傳弟子,他倆選擇的方式截然相反,南北佛教所走的路也明顯不同。法果所言,雖涉阿諛,又似詭辯,汲取的卻是佛圖澄依國弘法、以術(shù)干政的成功經(jīng)驗(yàn),遵循的竟是釋道安“不依國主,則法事難立”名訓(xùn)。蓋佛教離不開人主,人主也需要神化。法果將帝佛合一,提出皇帝就是當(dāng)今如來(活佛)的新理論,巧妙地將釋迦信徒轉(zhuǎn)回到天子門下,迎合了最高統(tǒng)治者的心理需求,使宗教行為上升為國家意志,從而奠定了北朝佛教鼎盛的基礎(chǔ)。后來的北魏僧統(tǒng)師賢為文成帝立像“令如帝身”,曇曜在武州山為五位皇祖開窟造像,實(shí)屬法果理論的再創(chuàng)造和付諸實(shí)施。武州山石窟寺因此列入皇家工程,成為幾代皇帝自建家廟的自覺行動(dòng)。

第二,平城佛教中心的形成,使大規(guī)模像教建設(shè)成為可能。從道武帝建國,到太武帝結(jié)束北方群雄割據(jù)的局面,北魏推行的掠奪與徙民政策,使平城這座昔日的邊陲小縣迅速躍升為北中國政治、軍事、經(jīng)濟(jì)和文化中心。隨后對(duì)西域的征服,又將平城推向東方國際大都市的新高峰。在各國各地貴族官僚、儒道沙門、能工巧匠、租賦商販、金銀財(cái)富匯聚平城的同時(shí),佛教信仰也日益升溫。特別是太延五年(439)滅北涼,《釋老志》稱:“涼州自張軌后,世信佛教。敦煌地接西域,道俗交得其舊式,村塢相屬,多有塔寺。太延中,涼州平,徙其國人于京邑,沙門佛事皆俱東,象教彌增矣。”涼州(治姑臧,今甘肅武威)所轄河西走廊,自古是中西文化交融之地,也是西域胡僧進(jìn)入中土的第一站;四世紀(jì)初,張軌任涼州刺史,河西奉佛已成民風(fēng)。417年,東晉大將劉裕攻滅姚氏后秦,長安僧眾奔逃四散,河西佛教遂為中華一枝獨(dú)秀。太武帝徙涼州吏民三萬戶(包括參與守城被俘的三千僧人)于京城,如同河西佛教整體搬遷,平城隨即成為中華佛教的新中心。曾經(jīng)目睹天竺、西域佛事,參與敦煌莫高窟、武威天梯山、永靖炳靈寺、天水麥積山等河隴石窟開鑿、禪修的涼州僧匠,成為未來平城佛寺與石窟寺建設(shè)的主力。

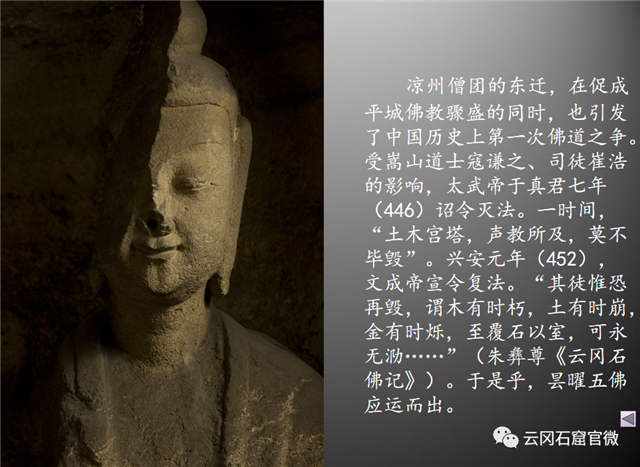

第三,太武帝滅佛,從反方向刺激了北魏佛教的迅猛發(fā)展。涼州僧團(tuán)的東遷,在促成平城佛教驟盛的同時(shí),也引發(fā)了中國歷史上第一次佛道之爭。受嵩山道士寇謙之、司徒崔浩的影響,太武帝于真君七年(446)詔令滅法。一時(shí)間,北魏民間“金銀寶像及諸經(jīng)論,大得秘藏。而土木宮塔,聲教所及,莫不畢毀矣。”然而,毀之愈烈,求之彌切。興安元年(452),文成帝拓跋濬即位甫爾,在群臣的請(qǐng)求下,宣令復(fù)法。“方詔遣立像,其徒惟恐再毀,謂木有時(shí)朽,土有時(shí)崩,金有時(shí)爍,至覆石以室,可永無泐。又慮像小可鑿而去,徑尺不已,至數(shù)尺;數(shù)尺不已,必窮其力至數(shù)十尺。累數(shù)百千,而佛乃久存不壞,使見者因像生感。”(朱彝尊《云岡石佛記》)。于是乎,曇曜五佛應(yīng)運(yùn)而出。

第四,追仿釋迦鹿苑舊事,再造東方佛教圣地。鹿苑,全稱鹿野苑,即釋迦牟尼“初轉(zhuǎn)法輪”的說法成道處,在今印度貝拿勒斯城郊。北魏鹿苑,在平城皇宮北,道武帝天興二年(399)起筑,“東包白登,屬之西山”(《魏書·高車傳》)。苑之西山,道武帝時(shí),封山禁樵;明元帝拓跋嗣時(shí),奉武州山為神山,筑壇祭祀;太武帝平定涼州以后,逐漸成為西來沙門采石雕佛、開窟修禪之所。于是平城鹿苑與印度鹿苑,在涼州僧眾的心目中自然成雙,產(chǎn)生共鳴。特別是曇曜五佛的橫空出世,極大地鼓舞了年輕的獻(xiàn)文帝拓跋弘,堅(jiān)定了他追仿西天勝跡,建立東方鹿野苑的信心。高允《鹿苑賦》云:“暨我皇之繼統(tǒng),誕天縱之明叡;追鹿野之在昔,興三轉(zhuǎn)之高義;振幽宗于已永,曠千載而有寄。于是命匠選工,刊茲西嶺;注誠端思,仰模神影;庶真容之仿佛,耀金暉之煥炳。即靈崖以構(gòu)宇,疏百尋而直上;絙飛梁于浮柱,列荷華于綺井。圖之以萬形,綴之以清永;若祇洹之瞪對(duì),孰道場之途迥。嗟神功之所建,超終古而秀出。”武州山石窟寺建設(shè)全面展開。

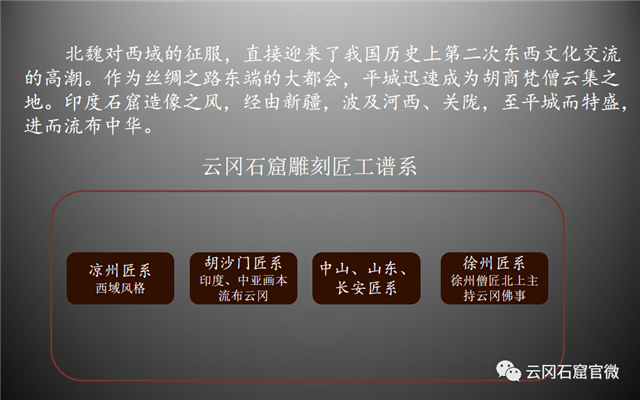

第五,西風(fēng)東漸,共鑄輝煌。北魏對(duì)西域的征服,直接迎來了我國歷史上第二次東西文化交流的高潮。作為絲綢之路東端的大都會(huì),平城迅速成為胡商梵僧云集之地。印度石窟造像之風(fēng),經(jīng)由新疆,波及河西、關(guān)隴,至平城而特盛,進(jìn)而流布中華。武州山石窟的創(chuàng)作,最初是涼州僧匠帶來了西域風(fēng)格的佛教造像藝術(shù),然后是古印度、師子國、西域諸國的胡沙門帶著佛經(jīng)、佛像和畫本,隨商隊(duì)、使團(tuán)而至,再后是曇曜建議征集全國各地的寶像于京師,最后是徐州僧匠北上主持云岡佛事。一代代、一批批高僧大德、藝匠精工,共同設(shè)計(jì)、共同制作,創(chuàng)造出云岡石窟一座座曠世無雙的佛國天堂。