數字化

近年來,云岡研究院在石質文物保護、彩塑壁畫維修的基礎上,瞄準文物尖端科技的發展方向,積極探索石窟信息的永久保存和永續利用的科研途徑。

云岡石窟的數字化建設秉承“科學記錄、融合翻譯、智慧發展”的理念,2012年,云岡石窟研究院成立了“云岡數字中心”,組建了一支20多人的專業技術隊伍,并配有三維激光掃描儀、無人機、高清攝影、圖形工作站、專業軟件等高精設備若干。2014年,我院與浙江大學、北京建筑大學等高校合作,成立了“數字云岡聯合實驗室”,突破了三維數據采集、運算、存儲與應用等關鍵技術,摸索出了一套適用于高浮雕文物的數字化方法,成功完成了云岡第3窟、第12窟和第18窟等比例3D打印復制項目,以及山西永樂宮原真打印復制,實現了大型文物移動展示和虛擬漫游。

同時,積極協助龍門石窟、大足石刻、北京十三陵等兄弟單位開展數字化項目。努力建設山西省文物數字資源中心,力爭在文物數字化應用方面達到世界領先水平。

數字檔案

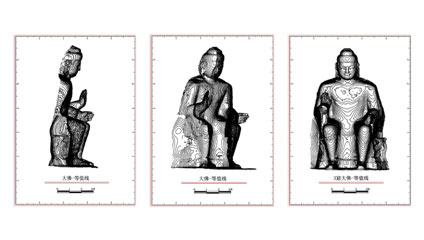

近年來,云岡石窟研究院還先后完成了第1至4、9至13窟、云岡上堡的數字化記錄,并建立了可調整視角、可量測、毫米級精度的洞窟點云數據檔案。根據點云數據制作了大量的正射影像圖、剖面圖、等值線圖等一系列數字檔案。

石窟寺數字化

2005年,云岡研究院與北京建筑大學合作,采用地面三維激光掃描技術對云岡石窟東西長近1公里、高20多米的外立面進行測繪。通過近1個月的掃描測繪,共獲取原始點云數據17.6G,首次制作了云岡石窟外立面完整點云數據及正射影像圖各一套。

云岡石窟外立面正射影像圖,準確描述了云岡石窟外立面的具體尺寸、洞窟布局及其相互關系、洞窟外部形態和石窟群整體形象。對于我們準確掌握和認識石窟,繼而保護石窟具有重要意義。

資料檔案數字化

通過技術手段對研究院收藏的大量珍貴書籍、歷史檔案、照片和錄像等資料進行數字化處理,現已完成多部學術專著、維修資料、老照片及反轉片的數字化,使這些珍貴資料得以永久保存。幾年來又對新拍攝的20余萬張洞窟數碼照片進行了科學分類和存儲。隨著更多洞窟數字化記錄工作的開展,這些成果將逐步形成體系完整、內容充實的“云岡石窟資源數據庫”,為云岡石窟今后的研究、保護及文化產業的發展奠定堅實的基礎。

科技保護

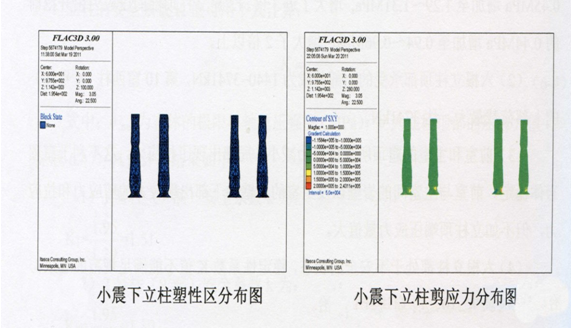

采用三維激光掃描技術對石窟表面風化速度進行定量監測,開創了一種新的石窟風化速度的測量方法,研究數據可靠,研究成果可信,對文物本體零損傷。2017年,該方法獲得國家發明專利。

先后采集不同時期的文物三維信息,然后對比各個不同時期的文物三維信息數據,可以分析出文物的變化特點,以及古建筑沉降及傾斜變形監測情況,成為文物保護的有力手段,在一定程度上保證了文物信息的完整和永續利用。先后為云岡石窟、龍門石窟、大足石刻、銀山塔林、北京明十三陵長陵祾恩殿等國家重點文物保護單位提供石窟表面風化速度監測與古建筑沉降及傾斜變形監測服務。

先后采集不同時期的文物三維信息,然后對比各個不同時期的文物三維信息數據,可以分析出文物的變化特點,以及古建筑沉降及傾斜變形監測情況,成為文物保護的有力手段,在一定程度上保證了文物信息的完整和永續利用。先后為云岡石窟、龍門石窟、大足石刻、銀山塔林、北京明十三陵長陵祾恩殿等國家重點文物保護單位提供石窟表面風化速度監測與古建筑沉降及傾斜變形監測服務。

考古研究

數字化考古繪圖

考古研究以正射影像圖、剖圖、線圖為主,由于正射影像圖、剖圖等圖件具有毫米級精度、可量測的特性,極大提高了考古研究人員對石窟的認識。在考古線圖繪制方面,我們徹底摒棄了以往硫酸紙+燈箱的模式,采用了正射影像圖+顯示器繪圖儀的方法,應用Agisoft Photoscan、Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、SAI、Auto CAD等多個軟件繪制線圖,具有矢量化、高效準確、線條流暢、便于修改的特性。

云岡石窟立面圖

云岡石窟立面圖

數字拓片

在正射影像圖的基礎上,經過一系列加工處理,即可得到代替傳統拓片的“數字拓片”。盡管缺少了墨拓圖像的藝術韻味,但圖像表現更加完整、細致、準確。最重要的是,完全去除了墨拓作業對石雕藝術的直接損害。

云岡石窟立面圖2