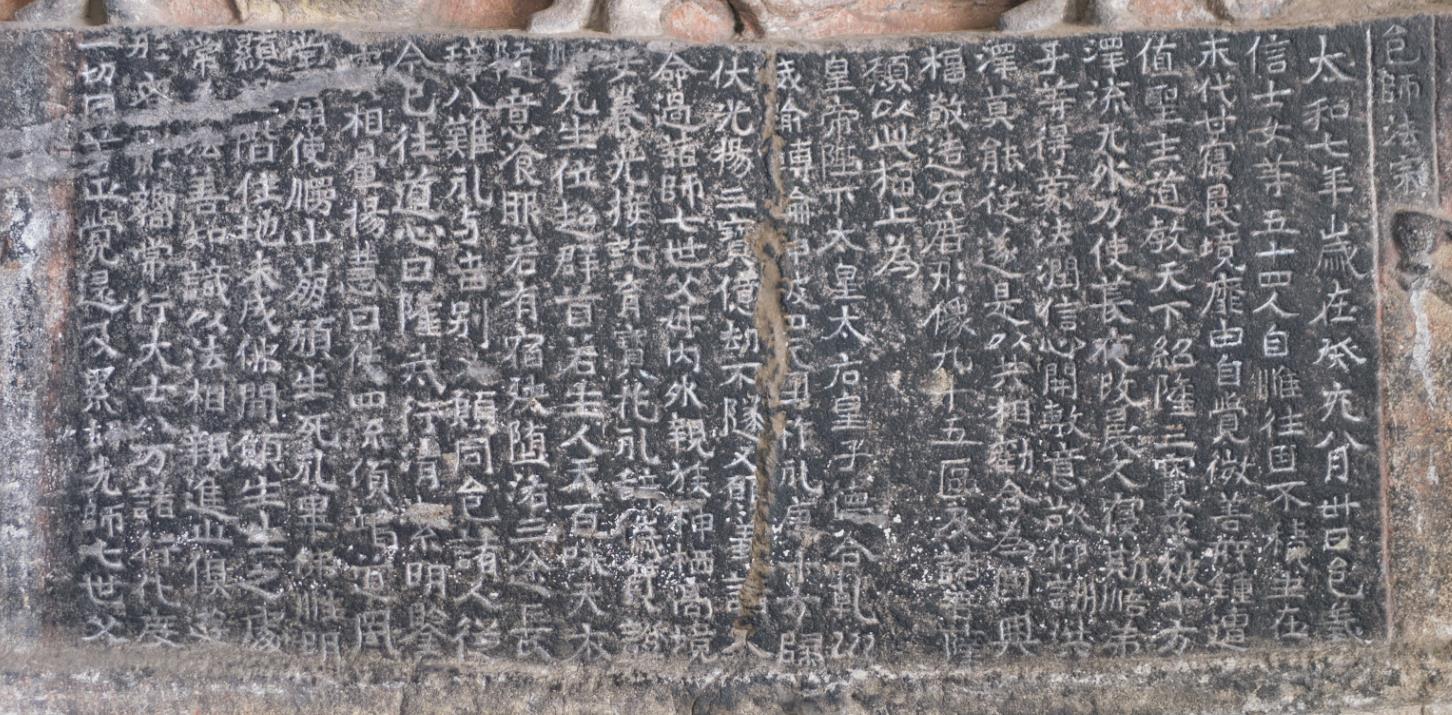

年代:483年(北魏太和七年)

位置:第11窟東壁上層

尺寸:寬78厘米,高37厘米

錄文:

邑師道育、」文殊師利菩薩、」大勢至菩薩、」觀世音菩薩、」邑師普明、」邑師曇秀、」邑師法宗。

太和七年,歲在癸亥,八月卅日,邑義」信士女等五十四人,自惟往因不積,生在」末代,甘寢昏境,靡由自覺。微善所鐘,遭」值圣主,道教天下,紹隆三寶,慈被十方,」?jié)闪鳠o外。乃使萇夜改昏,久寢斯悟。弟」子等得蒙法潤,信心開敷,意欲仰詶洪」?jié)桑軓乃臁J且怨蚕鄤窈希瑸閲d」福,敬造石庿形像九十五區(qū)及諸菩薩。」愿以此福,上為」皇帝陛下、太皇太后、皇子,德合乾坤,」威踰轉(zhuǎn)輪;神被四天,國祚永康;十方歸」伏,光揚三寶,億劫不隧。又愿義諸人、」命過諸師、七世父母、內(nèi)外親族,神棲高境,」安養(yǎng)光接;托育寶花,永辭穢質(zhì);證」悟無生,位超群首。若生人天,百味天衣,」隨意飡服;若有宿殃,墮洛三途,長」辭八難,永與苦別。又愿同邑諸人,從」今已往,道心日隆,戒行清潔,明鑒」實相,暈揚慧日。使四流頃竭,道風(fēng)」堂扇;使慢山崩頹,生死永畢。佛性明」顯,登階住地,未成佛間。愿生生之處,」常為法善知識,以法相親,進(jìn)止俱逰。」形容影響,常行大士,八萬諸行,化度」一切,同等正覺,逮及累劫先師七世父。

附注:這是云岡石窟現(xiàn)存最早、字?jǐn)?shù)最多、保存最好的一塊造像題記。題記體現(xiàn)了三個層次的愿望:一是“為國興福”,祈愿國祚永康,十方歸伏。二是“愿義諸人”位超群首,永與苦別。三是“愿同邑諸人”常為法善知識,常行大士之事,福報永世。題記與所造龕像符契相和。所造”九十五區(qū)”像是指供養(yǎng)群上方造像,其中千佛88身(有2身毀),4佛(二佛對坐、兩單坐),3身菩薩(一交腳二供養(yǎng)菩薩)。“諸菩薩”是指并排而坐的文殊、勢志、觀音三菩薩。“信士女等五十四人”形象是題記和菩薩兩側(cè)的世俗供養(yǎng)人造像,其中右側(cè)36身女性供養(yǎng)人(2名邑師不計),左側(cè)18身男性供養(yǎng)人(有2身毀,4名邑師不計)。此記對研究北魏平城地區(qū)佛事活動有著重要價值,被看做是云岡皇家石窟北魏太和七年(483)向民間開放造窟的標(biāo)志,第11窟內(nèi)眾多的無統(tǒng)一布局的龕像證明了這一推測。另外,此題記是中國石窟現(xiàn)存最早的北魏造像題記,也是中期魏碑的重要遺存,記中有約40多個碑別字,是研究魏書別字書體的稀有參考資料。