云岡石窟山頂上的佛教寺院遺址在上世紀(jì)30——40年代就已經(jīng)引起考古學(xué)界的重視。其中山頂?shù)臇|部窟群第3窟頂部和西部窟群第45窟頂部都發(fā)現(xiàn)了北魏遺址,并且出土一些瓦當(dāng)、筒瓦、板瓦等建筑構(gòu)件。上世紀(jì)90年代為配合云岡石窟“八?五”保護(hù)維修工程,經(jīng)報(bào)請(qǐng)國(guó)家文物局批準(zhǔn)組成聯(lián)合考古隊(duì),對(duì)第1——4窟和第9——20窟窟前遺址進(jìn)行了考古發(fā)掘。期間,根據(jù)當(dāng)?shù)厝罕姺从常陙碛腥藶楦蓴_的痕跡。我們依據(jù)提供的這個(gè)線索,對(duì)云岡山頂進(jìn)行考古調(diào)查,在山頂東部接近石窟約300米位置的一處大土堆上發(fā)現(xiàn)有一個(gè)盜洞,于是采取緊急措施進(jìn)行搶救性的考古清理發(fā)掘工作。當(dāng)清理到這個(gè)盜洞的周圍時(shí),發(fā)現(xiàn)這是一處北魏塔基遺址,基座南面和北面中間分別發(fā)現(xiàn)兩條東西向和一條通向北面的慢道,同時(shí)出土了大量建筑構(gòu)件和一些石雕殘件等,故將該遺址命名為“云岡山頂塔基遺址”。

一、塔基遺址基本情況

遺址位于云岡石窟東部窟群區(qū)域山頂?shù)淖顤|側(cè)。經(jīng)全球定位系統(tǒng)(GPS)測(cè)定,塔基的中央經(jīng)緯度為:N40°06.568′,E113°08.010′,海拔高度1166米(遺址頂端),誤差5米。塔基西距云岡第1窟300米,且第1窟位于塔基遺址的正西方向271°。

塔基遺址發(fā)掘前為一大土堆,南面10余米即為上世紀(jì)后半葉人工采石形成的崖壁,東、西面是山體自然形成的向下傾斜慢坡。因?yàn)榘l(fā)掘區(qū)正地處云岡山頂前面的邊緣部位,人為活動(dòng)比較少,所以地層堆積比較簡(jiǎn)單。可分為兩層:第1層為擾土及耕土層;第2層為北魏文化層,其下面壓著夯土臺(tái)基。北魏文化層為紅褐色土,臺(tái)基的四周分布較厚,達(dá)1米。其中包含有紅燒土塊、木屑,并夾雜有大量的瓦當(dāng)、瓦片、帳座、砂巖石質(zhì)門墩和雕像等北魏時(shí)代風(fēng)格遺物。此文化層堆積情況是不同地段的地層薄厚差異較大。其臺(tái)基上的文化層較薄;臺(tái)基周圍的文化層較厚。近代的盜洞發(fā)現(xiàn)在塔芯的中央偏北地方。

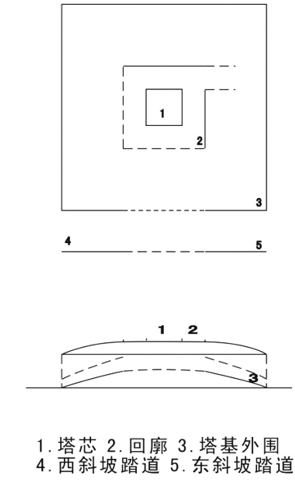

新發(fā)現(xiàn)的佛塔基址,從考古清理后殘存的遺跡現(xiàn)象基本上可以了解佛塔建筑的結(jié)構(gòu),它由三部分構(gòu)成,即地基(基礎(chǔ))、基座、石塔底層建筑(圖1)。

1.地基部分因?yàn)槭挥谠茖巾斍岸耸卤诘母浇渌幬恢脩?yīng)該屬于砂巖山體之上,地質(zhì)結(jié)構(gòu)十分穩(wěn)固可靠。同時(shí),由于石塔基座疊壓在地基之上面,沒有對(duì)其進(jìn)行解剖,所以具體情況不明。基座外的地面大致持平,并且表層經(jīng)過特殊加工,用白灰、沙子、黃土混合攪拌而成的“三合土”均勻鋪墊,通過夯打、修整,形成堅(jiān)硬、平整的平面。靠近基座石墻處略高,向外逐漸降低,表面形成明顯坡度。

2.基座平面接近正方形,坐北朝南,方向186°(以東緣砂巖石片墻為基線)。內(nèi)部填以夯土,四周包砌砂巖石片。基座兩側(cè)的砂巖石片墻緣頂端東西長(zhǎng)12.2、南北寬12.1米(不包括南面斜坡踏道寬度)。基座的高度從石塔底層回廊的地面至地基表面計(jì)算,實(shí)際高度為2.2米。

基座四周包砌之砂巖石片墻體盡管仍有部分殘存,但破壞情況比較嚴(yán)重。具體情況為方形基座的四面墻體殘存遺跡是中間較高,四角且低。其中東、西面的墻體地面以上殘高為0.65——1.35米。基座墻體厚38—40厘米,用不規(guī)則砂巖石片壘砌而成,未進(jìn)行專門加工。石片與石片之間的縫隙用粘性很強(qiáng)褐色粘土填充。其朝外一面壘砌比較整齊,顯得格外樸素大方;向內(nèi)一面砌得參差不齊十分粗糙,以便于與其基座內(nèi)部的夯土連結(jié)。其夯土亦用白灰、沙子、黃土混合攪拌而成的“三合土”進(jìn)行夯打,比較堅(jiān)硬,但很難分別夯層。基座外面石片墻體與內(nèi)部夯土連結(jié)比較緊密,沒有明顯的分界線,這說明基座修造工程是將外面的石片墻體壘砌和內(nèi)部的夯土夯筑同時(shí)進(jìn)行,即基座墻體、夯土工程系一次性共同完成。此外,根據(jù)觀察,基座四面周圍石砌墻體,從上到下并非完全垂直,而是略有收分,實(shí)地測(cè)量基座東、西壁的壁面收分值皆為8度。

基座南面設(shè)東西向的東斜坡踏道和西斜坡踏道各一條,可以從東、西側(cè)兩個(gè)不同方向登臨上塔的基座。可惜,東、西兩條踏道面已經(jīng)破壞,表面呈斜坡狀,沒有臺(tái)階痕跡,具體情況不明。踏道內(nèi)外全部用砂巖石片壘砌,朝南的外側(cè)面較為整齊,與基座四面的墻體做法一致,以保持相同效果。其石片之間的縫隙亦用褐色粘土填充。東、西踏道寬均為1.45—1.50米。其中東踏道斜坡長(zhǎng)度4.80米,殘高0.13—1.35米;西踏道斜坡長(zhǎng)度5.20米,殘高25—110厘米。

基座北面正中有一條向北斜坡慢道。慢道的內(nèi)部填以夯土,兩側(cè)壘砌砂巖石片,具體做法與基座相同。慢道兩側(cè)石片墻體的南端與基座北面石片墻體呈90°交接,兩墻共同連成一體,它說明當(dāng)時(shí)石塔整體的設(shè)計(jì)是將基座與北向斜坡慢道作為一體來統(tǒng)籌考慮的,或許該石塔遺址只是整個(gè)寺院的一部分。

3.石塔底層建筑只有部分僅存。發(fā)掘前,由于底層的建筑遺址正處于大土堆最高處,受自然界的風(fēng)、雨等作用力的影響,所以破壞相對(duì)比較嚴(yán)重。根據(jù)清理后殘存的遺跡現(xiàn)象推測(cè),底層建筑由塔芯實(shí)體、環(huán)繞塔芯的回廊兩部分建筑組成。

塔芯在塔基中央部位。清理后,發(fā)現(xiàn)塔芯的底座毀壞的十分嚴(yán)重,只保存著東側(cè)和北側(cè)的一部分,兩側(cè)的墻體都僅殘存一段底襯石,從遺跡現(xiàn)象觀察應(yīng)為一個(gè)方形塔芯。塔芯的內(nèi)部均用砂巖石塊壘砌,直接建在基座的夯土臺(tái)面上,僅殘存東北角的一部分。在塔芯的北側(cè)發(fā)現(xiàn)有盜洞,一直挖向接近塔芯的中央部位,將原來塔芯的基本結(jié)構(gòu)和具體做法全部破壞。盜洞的底部近似圓形,直徑約65——70厘米。底部的中間有一個(gè)直徑29厘米的圓形豎穴,內(nèi)部殘存著少量的朽木,直徑約15厘米,正處于石塔的中心部位。從豎穴所處的中心位置和圓形朽木遺留痕跡的現(xiàn)象觀察,此圓形豎穴應(yīng)該豎立有一根立柱,為石塔中心立剎之用,即塔身正中有貫穿上下的剎柱,它是起著石塔軸心柱的作用。

回廊僅保存東面與北面的一小部分,回廊較為狹窄,寬1.18—130米,由塔芯實(shí)體與其外側(cè)壘砌石墻兩者之間距離形成。北墻殘存一段長(zhǎng)10.5、寬0.85、高0.4米。其用石片壘砌,墻體內(nèi)、外兩側(cè)抹泥以形成墻皮。外側(cè)墻皮厚3厘米,表面還保留著一小塊赭紅色彩。東墻破壞十分嚴(yán)重,殘存長(zhǎng)4.75、寬0.3、高0.13米。回廊的地面比較平整,出土了一些砂巖質(zhì)地的北魏佛教造像殘件,這應(yīng)為佛塔中央塔芯部位塌落下之物。

塔基遺址的出土遺物主要以北魏時(shí)代的為主。其中建筑材料最多的是筒瓦、板瓦殘片,數(shù)量較多的蓮花帳座及少量“傳祚無窮”瓦當(dāng)。另外,還有石刻7個(gè)獸頭門墩。它們都集中分布于佛塔基座的周圍。石雕造像主要有菩薩、弟子、護(hù)法、飛天的頭像,供養(yǎng)天人身軀,千佛圖像以及其他裝飾等殘件,是中央的佛塔之物。而生活用品寥寥無幾,只有幾片陶片和一枚“五銖”錢幣。石雕造像和生活用品均出土在石塔底層回廊附近,對(duì)我們分析和研究石塔的建筑形制、功能、作用都有十分重要意義。

二、相關(guān)問題的分析

前面已經(jīng)就云岡石窟山頂考古發(fā)現(xiàn)的佛塔遺址情況進(jìn)行了比較詳細(xì)的介紹,現(xiàn)在根據(jù)遺址的保存狀況、遺跡現(xiàn)象和出土遺物中的建筑構(gòu)件、石雕造像觀察,再結(jié)合云岡石窟相關(guān)文獻(xiàn)分析和研究。這樣就可以進(jìn)一步認(rèn)識(shí)北魏時(shí)期云岡石窟佛教寺院的發(fā)展情況,正確地理解酈道元《水經(jīng)注》記載中的云岡石窟描述,了解當(dāng)時(shí)這里 “山堂水殿,煙寺相望”寺廟的繁榮盛況,從有據(jù)可查的考古資料方面出發(fā),來復(fù)原云岡石窟的北魏歷史。

1.關(guān)于佛塔遺址位置的問題思考

新發(fā)現(xiàn)的北魏佛塔遺址不僅其所處位置比較特殊,而且遺跡的平面形制也格外引人注目。盡管我們只是對(duì)佛塔遺址進(jìn)行清理,也沒有條件對(duì)整個(gè)遺址進(jìn)行全面地鉆探和考古發(fā)掘,但從現(xiàn)存遺跡現(xiàn)象的觀察與分析,再結(jié)合佛塔的位置和形制等綜合進(jìn)行考慮,推測(cè)新發(fā)現(xiàn)的佛塔遺址很可能只是寺院的一部分。

首先,在佛塔遺址位置的南面10余米即為上世紀(jì)后半葉采石形成的崖壁。但是根據(jù)筆者調(diào)查云岡石窟的本所參加此項(xiàng)工作人員回憶,當(dāng)時(shí)鑿去的巖石很少,并且采石量十分有限,主要目的是用于石窟維修工程。那么原來此處崖壁較現(xiàn)在崖壁究竟突出多少?在哪個(gè)位置?有關(guān)于這個(gè)問題,我們從現(xiàn)在云岡前面紅墻外保存的道路情況和靠近云岡公園環(huán)境地貌上找到答案,估計(jì)原來崖壁的位置不會(huì)突出很多。因?yàn)槟壳暗倪@條道路是由上世紀(jì)50年代原有小路的基礎(chǔ)上擴(kuò)展形成,路的南面即是云岡公園低洼地,道路的北面約10多米即是保存崖壁,這一點(diǎn)從周圍的地形分布情況方面可以進(jìn)一步證實(shí)參與此處采石工作相關(guān)人員的陳述。如果,從地形與地貌狀況方面也可以說明這處佛塔遺址的具體位置情況。我們根據(jù)上面情況推測(cè)可知,北魏時(shí)該佛塔的位置很可能就處于靠近崖壁的地帶,如從云岡石窟的整體環(huán)境考慮,它是山下的崖面開鑿石窟寺院與山上的僧侶寺院兩者之間的連接紐帶。所以,其作用很可能是寺院的標(biāo)志性建筑,這與酈道元描述云岡“山堂水殿,煙寺相望”記載相吻合。

其次,佛塔遺址的基座南部與北部都修筑了登上佛塔的慢坡式踏道,尤其是南部的兩條東西向的踏道的設(shè)置與該塔所處地理環(huán)境的位置相適宜。由于佛塔處于云岡石窟的山頂部位,建筑在選址和形制方面固然可能受到山頂上的地理、地貌方面的環(huán)境影響,但是這種將塔基南部東西向和北部南北向踏道的以不同方式進(jìn)行設(shè)計(jì),其意圖應(yīng)該比較明顯。即南部東西向踏道設(shè)置不僅從地形方面考慮,也涉及視覺效果;北部南北向踏道則是從寺院布局整體設(shè)計(jì)方面作了比較詳細(xì)地安排。

2.佛塔的形制的初步分析

從塔基遺址殘存的形制觀察與分析,也與當(dāng)時(shí)京都平城地區(qū)其他佛寺的設(shè)計(jì)理念一致。北魏方山思遠(yuǎn)佛寺第一層平臺(tái)建筑應(yīng)該是整個(gè)寺院的基礎(chǔ),在平臺(tái)的南部與北部分別設(shè)計(jì)了一條東西向和南北向御道。以遺址所處的地形與地貌觀察,第一層平臺(tái)建筑基礎(chǔ)南面地形十分開闊,有足夠空間設(shè)計(jì)出一條南北向御道。若從地形方面考慮這里并不需要將御道設(shè)計(jì)為東西方向,因此可見,這是北魏當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)思遠(yuǎn)佛寺的主要結(jié)構(gòu)形式(圖2)。第一層平臺(tái)建筑基礎(chǔ)北面有一條通往方山山頂?shù)挠溃@與云岡塔基遺址殘存的形制相仿,所以我們推測(cè)山頂塔基遺址只是云岡山上寺院的一部分。那么北魏平城的永寧寺究竟又是什么樣子,遺跡的具體情況不明。但是洛陽永寧寺經(jīng)過多年考古發(fā)掘,其收獲頗為豐厚,從佛寺遺址發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象完全可以了解它的基本結(jié)構(gòu)形式,臺(tái)基四面踏道均通向四個(gè)不同方向,這顯然與平城地區(qū)佛寺有著較大區(qū)別。因此對(duì)于這個(gè)問題仍需要進(jìn)一步研究。

有關(guān)新發(fā)現(xiàn)佛塔的形制問題,因?yàn)樵撨z址破壞十分嚴(yán)重。現(xiàn)在僅能根據(jù)殘存的遺跡現(xiàn)象結(jié)合出土石刻造像殘件進(jìn)行綜合分析。從底層建筑遺址的方形塔的平面形制來看,佛塔由石塔塔芯、回廊兩部分共同構(gòu)成,其結(jié)構(gòu)形式與北魏方山思遠(yuǎn)佛寺的木塔、洛陽永寧寺的木塔形制基本相似。但是,思遠(yuǎn)佛寺、洛陽永寧寺的佛塔遺址均屬于木構(gòu)建筑,其外圍采用一周列柱形式,即用木柱作為整體建筑結(jié)構(gòu)承重的支撐,它屬于中國(guó)傳統(tǒng)木結(jié)構(gòu)形式。而新發(fā)現(xiàn)云岡山頂?shù)姆鹚t為石結(jié)構(gòu)建筑,沒有發(fā)現(xiàn)柱礎(chǔ)等痕跡,外圍的墻體采用石片壘砌,表面涂抹泥皮并敷設(shè)色彩。因此,它的形制可能更接近云岡二、三期的中心塔柱窟,而且功能應(yīng)與石窟相仿。

參考文獻(xiàn):

[1] 長(zhǎng)廣敏雄,水野清一著.王銀田譯《云岡發(fā)掘記》一,曹臣明譯《云岡發(fā)掘記》二.《山西省考古論文集(二)》,山西人民出版社,1994年4月第1版.

[2] 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所著,《北魏洛陽永寧寺——1979~1994年考古發(fā)掘報(bào)告》,中國(guó)大百科全書出版社,1996年6月第1版.

[3] 云岡石窟文物研究所,山西省考古研究所,大同市博物館.《云岡石窟第三窟發(fā)掘簡(jiǎn)報(bào)》,《文物》2004年6期.

[4] 岡村秀典編.《云岡石窟?遺物編》,朋友書店2006年2月第1版.

[5] 大同市博物館.《大同北魏方山思遠(yuǎn)佛寺遺址發(fā)掘報(bào)告》,《文物》2007年4期.

[原刊于《北魏平城研究文集》山西人民出版社2008年4月,作者劉建軍,系云岡石窟研究院陳列館管理科科長(zhǎng)、文博研究館員]