云岡石窟是北魏開鑿、歷代維修、保存至今的偉大寶庫,在歷史、考古、佛教、藝術(shù)等方面具有不可估量的價(jià)值。進(jìn)入20世紀(jì)后,經(jīng)過國內(nèi)外專家學(xué)者的共同耕耘,云岡石窟的研究取得了豐碩成果,云岡學(xué)正日益成為一門顯學(xué)。

一、20世紀(jì)前半葉萌發(fā)階段

上世紀(jì)初興起的云岡研究,國際上以日本學(xué)者為主。1902年,日本東京帝國大學(xué)建筑學(xué)家伊東忠太走進(jìn)云岡,先是撰寫了《云岡旅行記》,隨后于1906年發(fā)表了《北清建筑調(diào)查報(bào)告》和《支那山西云岡石窟寺》,分別對(duì)云岡石窟藝術(shù)淵源和雕像來源進(jìn)行了論述。伊東忠太這些著文引起了國際學(xué)者及世人對(duì)云岡石窟的關(guān)注,開創(chuàng)了云岡的百年研究之路。

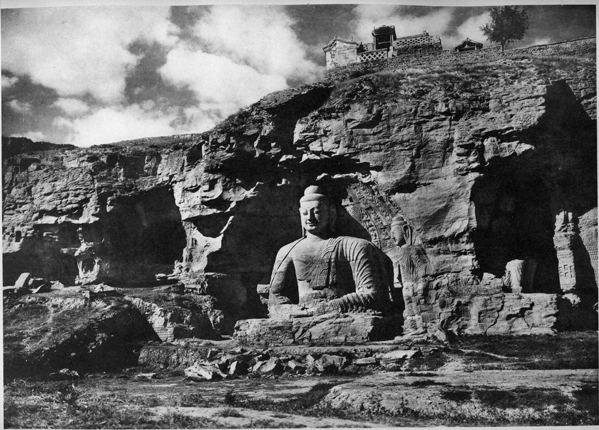

此后,日本學(xué)者研究云岡石窟的論著、圖錄陸續(xù)出版問世。1915年,大村西崖的《支那美術(shù)史?雕塑篇》出版;1919年,松本文三郎的《支那佛教遺物》出版。稍后,日本旅華攝影師山本贊七郎(山本明)以其出眾的攝影技術(shù),拍攝了大量中國名勝古跡影像,并將有關(guān)云岡石窟的精美照片集結(jié)成冊(cè),于1921年出版了《云岡石窟》,1924年出版了《震旦舊跡圖匯?第一編?云岡石窟》。1925年,由中井宗太郎解說、外村氏攝影的《大同石佛大觀》,用獨(dú)特的視角生動(dòng)再現(xiàn)了云岡石窟宏偉精美的藝術(shù)形象。1926年,日本長盤大定、關(guān)野貞合著《支那佛教史跡》,全書收錄云岡石窟照片119張,對(duì)云岡石窟在中華佛教史上的地位予以充分肯定,掀起了一場前所未有的云岡研究熱潮。

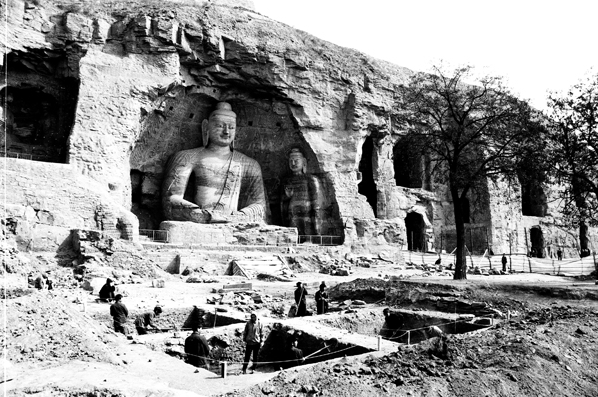

1938年到1944年,由水野清一、長廣敏雄率領(lǐng)的京都大學(xué)調(diào)查隊(duì)對(duì)云岡石窟進(jìn)行了7次調(diào)查,同時(shí),他們還在第8窟—第13窟、第14窟—第20窟等窟前以及山頂佛寺遺址進(jìn)行了考古發(fā)掘。這是迄今為止對(duì)云岡石窟最為詳細(xì)的調(diào)查。在此期間及之后的時(shí)間里,先后有水野清一《云岡石窟與它的時(shí)代》(1940),小川睛旸《大同的石佛》(1942),長廣敏雄《大同石佛藝術(shù)論》(1946)等著作出版,圖文并茂,考證了云岡石窟的藝術(shù)淵源、藝術(shù)特色、歷史與現(xiàn)狀等問題,日本學(xué)者對(duì)云岡石窟的研究逐步深入化。

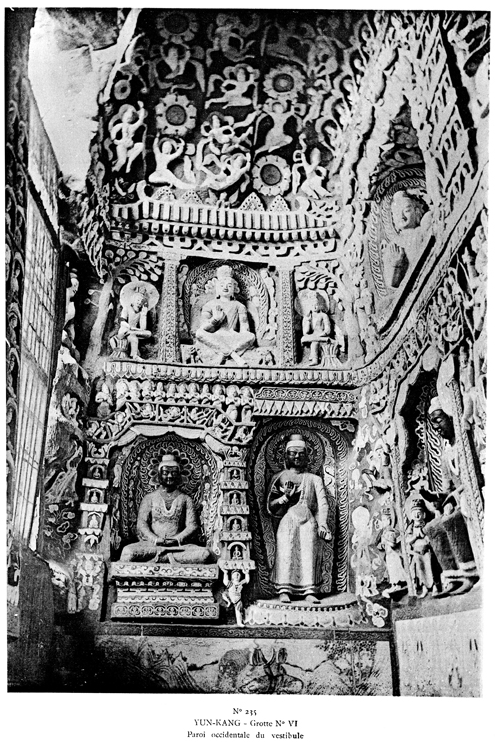

對(duì)于云岡石窟的研究,不僅日本學(xué)者慕名而來,法國和瑞典一些熱衷于東方學(xué)的學(xué)者也開始將目光投向這一佛教圣地。1907年,法國漢學(xué)家沙畹在云岡進(jìn)行考察,拍攝了大量照片,擇取其中78幅,收錄于之后著成的《華北考古學(xué)使命記》和《北中國考古圖錄》,這些照片不僅成為當(dāng)時(shí)國內(nèi)外學(xué)者了解云岡石窟的一個(gè)窗口,而且對(duì)于今天的研究也極具參考價(jià)值和歷史價(jià)值。1925年,瑞典學(xué)者喜龍仁著《中國雕刻——從五世紀(jì)到十四世紀(jì)》(四卷本),在倫敦出版。書中共有云岡圖版66幅,同時(shí)對(duì)云岡石窟雕刻藝術(shù)的特點(diǎn)進(jìn)行了論述,認(rèn)為云岡造像明顯具有印度式和漢地本土兩種風(fēng)格。

我國最早研究云岡石窟的學(xué)者為史學(xué)泰斗陳垣。1918年,陳垣先生到云岡石窟考察,于1919年發(fā)表了《記大同武周山石窟寺》一文。作者引經(jīng)據(jù)典,不僅記錄了云岡石窟遺存及歷史風(fēng)貌,還收集了清朝年間的文人詩賦,首開國內(nèi)研究云岡石窟之風(fēng)。后又著《云岡石窟寺之譯經(jīng)與劉孝標(biāo)》,論述了云岡的譯經(jīng)情況,著重介紹了云岡石窟譯經(jīng)創(chuàng)始者曇曜所譯之經(jīng)。

1933年,中國學(xué)者梁思成、林徽因、劉敦楨等營造學(xué)社同人考察云岡石窟,隨后在合著的《中國營造學(xué)社匯刊》中,刊發(fā)了《云岡石窟中所表現(xiàn)的北魏建筑》一文,厘定了云岡諸窟的名稱,討論了云岡飛仙的雕刻,分析了云岡石窟表現(xiàn)的建筑形式和窟前的附屬建筑,第一次從建筑角度研究了云岡石刻價(jià)值。1936年,周一良撰寫《云岡石佛小記》,文章全面論述了云岡的名稱、石窟的開鑿、石窟寺的數(shù)目與名稱、云岡石佛之西域影響、窟內(nèi)銘識(shí),指出“云岡石佛為我國雕刻之精英,其壯偉遒麗,后世罕及”。1938年,湯用彤先生整理出版了《漢魏兩晉南北朝佛教史》,書中有多篇有關(guān)云岡的文論,如《涼州與黃龍》、《釋玄高》、《太武帝毀法》、《曇曜復(fù)興佛法》、《北魏諸帝與佛法》、《北朝造像》等,為云岡石窟的研究提供了非常難得的歷史依據(jù)和研究線索。

這一時(shí)期,中國學(xué)者主要從史學(xué)、佛教、建筑學(xué)角度對(duì)云岡石窟進(jìn)行研究,探明了云岡石窟歷史淵源和佛教本土化等問題,為日后的研究樹立了典范,打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、20世紀(jì)后半葉探索階段

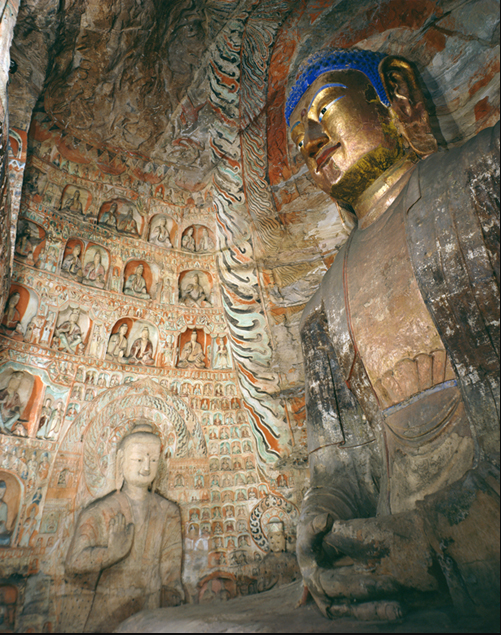

日本京都大學(xué)調(diào)查隊(duì)在1938年至1944年對(duì)云岡石窟測(cè)量、調(diào)查和記錄之后,于1951年到1956年陸續(xù)出版了《云岡石窟——公元五世紀(jì)中國北部佛教石窟寺院的考古調(diào)查報(bào)告》,共16卷、32本。從中國的石窟寺院概況、云岡地理歷史環(huán)境、云岡發(fā)展史、云岡石窟開鑿、曇曜和云岡石窟、云岡圖像學(xué)、云岡的西方樣式、云岡裝飾紋樣、云岡佛傳故事、云岡調(diào)查概要、云岡石窟的譜系、云岡石窟開鑿次第等方面做了論述。他們的研究成果可以說是當(dāng)時(shí)國內(nèi)外研究云岡石窟的集大成者,內(nèi)容豐富、圖版詳盡、影響深遠(yuǎn),至今仍是這一領(lǐng)域的重要參考資料。

1947年宿白先生參加北京大學(xué)圖書館善本書籍的整理工作,發(fā)現(xiàn)了云岡不為人知的文獻(xiàn)資料《大金西京武州山重修大石窟寺碑》抄本,碑文記述了云岡石窟的歷史和金初寺院維修情況,引發(fā)了先生對(duì)云岡石窟的研究興趣。50年代初期,他開始親自到云岡石窟進(jìn)行實(shí)地考察。1956年發(fā)表了《<大金西京武州山重修大石窟寺碑>校注》一文,標(biāo)志著云岡研究的一個(gè)嶄新時(shí)代的來臨。1978年,他根據(jù)考古學(xué)原理進(jìn)一步寫成了《云岡石窟分期試論》,對(duì)云岡石窟的分期及其藝術(shù)特點(diǎn)、歷史背景作了全面的闡述。宿白文獻(xiàn)與考古實(shí)際相結(jié)合做出的結(jié)論,對(duì)日本學(xué)者的云岡分期方法提出了挑戰(zhàn),引起了日本學(xué)者的高度重視。長廣敏雄1980年在日本《東方學(xué)》第60輯發(fā)表《駁宿白氏的云岡分期論》,1981年在《佛教藝術(shù)》第134號(hào)發(fā)表《云岡石窟之謎》,對(duì)宿白先生的研究予以毫不留情的反駁,甚至公開質(zhì)疑《大金西京武州山重修大石窟寺碑》碑文的真實(shí)性。1982年,宿白先生發(fā)表了《<大金西京武州山重修大石窟寺碑>的發(fā)現(xiàn)與研究——與日本長廣敏雄教授討論有關(guān)云岡石窟的某些問題》,答復(fù)了日本學(xué)者的質(zhì)疑。后又通過《平城實(shí)力的集聚和“云岡模式”的形成與發(fā)展》等多篇文章進(jìn)一步闡釋了自己的觀點(diǎn),對(duì)北魏平城與佛教的發(fā)展進(jìn)行了全面的探討。1990年,長廣敏雄終于在《中國石窟》中承認(rèn):“從文獻(xiàn)學(xué)角度出發(fā),宿白教授的推論當(dāng)無誤,因而分期論也是符合邏輯的,作為‘宿白說’,我現(xiàn)在承認(rèn)這種分期論。”

這場中外學(xué)者之間的論戰(zhàn),將云岡石窟的研究全面納入歷史考古學(xué)的軌道,厘清了云岡石窟的歷史沿革與藝術(shù)脈絡(luò)。更為重要的是,中國學(xué)者開始成為云岡學(xué)發(fā)展的扛鼎之人,改變了世人對(duì)“云岡學(xué)在日本”的看法。中國學(xué)者開始試圖將考古學(xué)方法運(yùn)用到石窟寺研究中,由過去專注佛教石窟寺造像的研究,轉(zhuǎn)向同時(shí)注重石窟寺遺址文化的研究,尤其是進(jìn)入70年代后,云岡石窟文物保管所(今山西云岡石窟研究院)會(huì)同中國文物研究所、山西省考古研究所、大同市博物館等單位進(jìn)行了三次考古發(fā)掘:1972年—1973年對(duì)第9、10窟窟前地面和崖面頂部以及第12窟崖面的清理,1987年對(duì)龍王溝西側(cè)洞窟窟前地面的考古發(fā)掘,1992年—1993年對(duì)第1窟—第4窟及第9窟—第20窟窟前地面的考古發(fā)掘。這幾次考古發(fā)掘均有新發(fā)現(xiàn),取得了較大收獲,為建立完整的云岡佛教考古資料系統(tǒng),編寫考古調(diào)查與報(bào)告提供了真實(shí)可靠的實(shí)物資料,奠定了深入研究云岡石窟的基礎(chǔ)。

50年代以來,山西云岡石窟文物保管所、北京大學(xué)考古系、中國科學(xué)院宗教研究所等眾多單位的專家學(xué)者,對(duì)云岡石窟及周邊石窟進(jìn)行了廣泛深入的調(diào)查研究后,便開始出現(xiàn)由山西文物保護(hù)研究機(jī)構(gòu)編著的一系列研究著作《云岡石窟》,尤其是1990年代與日本平凡社合作出版的兩冊(cè)《中國石窟?云岡石窟》,圖錄與文論并重,成為中日兩國合作研究云岡石窟的肇始之作,開啟了中外學(xué)者共同研究交流云岡學(xué)的新篇章。

此外,中國學(xué)者百花齊放的云岡研究成果不斷涌現(xiàn):劉汝醴《偉大的雕刻藝術(shù)——云岡》(1954),劉玉英《云岡圖案》(1959),蘇州絲綢工學(xué)院工藝美術(shù)系編繪《云岡石窟裝飾》(1986),辛長青《云岡史話》(1989),昝凱《云岡石窟》(1990),宿白《中國石窟寺研究》(1996),王建舜《云岡石窟藝術(shù)審美論》(1998),這些書籍從各個(gè)角度研究了云岡石窟的藝術(shù)特點(diǎn)和歷史進(jìn)程。尤其是大同著名學(xué)者趙一德先生的《云岡石窟文化》(1998),從云岡石窟的文化內(nèi)涵入手,詳盡地闡述了云岡石窟的歷史文化、佛教文化、民族文化、民俗文化、藝術(shù)文化、外延文化等石窟文化表現(xiàn),引導(dǎo)人們品味云岡石窟文化價(jià)值的歷史和現(xiàn)實(shí)意義,是一部以石窟文化內(nèi)涵為切入點(diǎn)多角度、多層面探尋云岡石窟歷史的著作。

同時(shí),日本學(xué)者對(duì)云岡石窟的研究依舊令人矚目。1974年長盤大定、關(guān)野貞《山西云岡》(《中國文化史跡》第1卷),1975年水野清一、樋口陸康《云岡の石窟:續(xù)補(bǔ)?第18洞實(shí)測(cè)圖》,1976年長廣敏雄《云岡石窟——中國文化社會(huì)史跡解說篇》, 1988年長廣敏雄《云岡日記——大戰(zhàn)中の佛教石窟調(diào)查》等優(yōu)秀成果,不斷為云岡研究注入新鮮血液,使云岡研究取得了長足的進(jìn)步與發(fā)展。

三、21世紀(jì)蓬勃發(fā)展階段

在新世紀(jì)伊始,眾多學(xué)者將云岡研究不斷推向深入,新問題、新方法不斷涌現(xiàn),擴(kuò)大了云岡學(xué)的研究領(lǐng)域,加深了云岡學(xué)的研究內(nèi)涵,取得了令人可喜的成果。2006年,張焯《云岡石窟編年史》問世, 該書是迄今為止有關(guān)云岡石窟研究第一部最為完整的通史。研究以云岡石窟為載體,從戰(zhàn)國一直到中華民國,時(shí)間跨越2400余年,取材廣泛、內(nèi)容詳盡,涉及中西文化交流史、佛教史和大同地方史,從大視角來框定云岡石窟的整個(gè)興衰歷程。其中《徐州高僧與云岡石窟》一文,澄清了孝文帝太和年間云岡造像中國化背后的歷史,即涼州系高僧失寵,徐州僧匠入主云岡石窟,具有很高的學(xué)術(shù)價(jià)值。這本書的出版發(fā)行對(duì)于云岡石窟、大同古代史、中國佛教史,乃至國內(nèi)外的石窟寺研究都具有重要的參考意義。2012年9月,王恒編撰的《云岡石窟辭典》付梓。該書是首部系統(tǒng)介紹云岡石窟文化的百科全書辭典。全書共計(jì)80萬字,收錄各類詞條2320個(gè),插圖575幅,圖文并茂,文字洗練,表述精當(dāng)。匯集了國內(nèi)外學(xué)者對(duì)云岡石窟多年的考古調(diào)查和研究成果,具有很高的參考價(jià)值和普及意義。

在考古、學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域的力作主要還有:韓府編著《歷代詠云岡石窟詩萃——附歷代詠大同名勝古跡歷史風(fēng)物詩選》(2002),閻文儒《云岡石窟研究》(2003),王建舜《云岡石窟雙窟論》(2003),聶還貴《雕刻在石頭上的王朝》(2004),王恒《云岡石窟佛教造像》(2004),李雪芹、李立芬主編《云岡解讀》(2006),李雪芹主編《云岡石窟研究院——帶你走進(jìn)博物館》(2007),崔曉霞編《世界遺產(chǎn)叢書?云岡石窟》(2008),趙昆雨《云岡石窟佛教故事雕刻藝術(shù)》(2010),王天鑾《巖?時(shí)?空——云岡石窟空間藝術(shù)》(2013)等,深入淺出、各具特色,都在試圖從不同研究角度入手,為讀者呈現(xiàn)一個(gè)不一樣的云岡。這些書從歷史文化、佛教造像、窟龕形制、碑文銘記、歷史人物等方面對(duì)云岡石窟進(jìn)行了全方位的介紹,對(duì)于了解云岡石窟具有重要的普及作用。

其次,在攝影美術(shù)領(lǐng)域,李治國主編《云岡》(2000)、中國石窟雕塑全集編輯委員會(huì)編《中國美術(shù)分類全集?中國石窟雕塑全集?云岡》(第三卷:李治國主編)(2001)、毛志喜著《云岡石窟線描集》(2008)、馮驥才主編《中國大同雕塑全集?云岡石窟雕刻卷》(上、下)(2010)、張焯主編《中國石窟藝術(shù)?云岡》(2011)、王晨繪著《云岡石窟裝飾圖案集》(2011)、張焯主編《中國皇家雕刻藝術(shù):云岡石窟》(2013)等著作,將云岡石窟的精品雕刻和圖片匯聚一冊(cè),并配有簡潔精煉的文字描述,以圖文并茂的形式生動(dòng)地展現(xiàn)了我國北魏石窟雕刻藝術(shù)的精華。這些書不僅為國內(nèi)外專家學(xué)者研究云岡提供了云岡石窟最新最好的圖片,也為普通讀者走進(jìn)云岡、了解云岡提供了一個(gè)更加真實(shí)生動(dòng)的窗口。

2005年7月在大同市舉辦了我國文物界規(guī)模最大的一次國際性石窟學(xué)術(shù)研討會(huì)——云岡石窟國際學(xué)術(shù)研討會(huì),來自中、美、德、日、韓、新加坡等國家和港臺(tái)地區(qū)近300位知名學(xué)者出席了這次盛會(huì)。會(huì)議期間廣大專家學(xué)者提交學(xué)術(shù)論文160余篇,進(jìn)行了廣泛深入的交流探討。2006年8月,云岡石窟研究院將部分論文編輯出版成冊(cè):《2005年云岡國際學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集》,該論文集分為《保護(hù)卷》和《研究卷》兩部,內(nèi)容涉及石窟形制、摩崖壁畫、石構(gòu)建筑、彩塑銘記、題材考證、考古發(fā)掘、科學(xué)探測(cè)、石窟保護(hù)等,豐富詳盡,充分體現(xiàn)了多學(xué)科、多角度交叉研究的特性。本書所收錄的論文,視角多樣、觀點(diǎn)新穎,代表著云岡石窟保護(hù)與研究的最新成果,對(duì)于推動(dòng)中國石窟和云岡石窟的保護(hù)與研究事業(yè)的蓬勃發(fā)展具有重要的指導(dǎo)作用,影響深遠(yuǎn)。

近幾年來,國際云岡學(xué)研究依然處于活躍狀態(tài),為了加強(qiáng)與國際學(xué)術(shù)界的交流,從2011年起,云岡石窟研究院開始舉辦“中日云岡石窟學(xué)術(shù)研討會(huì)”,每年一屆,集中討論云岡研究的前沿課題與最新發(fā)現(xiàn),進(jìn)行了階段性梳理和總結(jié),逐步形成制度化,成為進(jìn)一步推動(dòng)云岡研究的新形式。

時(shí)下,對(duì)云岡石窟研究較有成就的日本學(xué)者主要有:八木春生著有《云岡石窟紋樣論》、岡村秀典著有《云岡石窟?遺物篇》、石松日奈子著有《北魏佛教造像史研究》,小森陽子撰有《曇曜五窟新解》文論,這些日本學(xué)者積極撰文作著,成為新世紀(jì)日本研究云岡的新生力量。

云岡石窟研究院專業(yè)人員憑借天然的區(qū)位優(yōu)勢(shì),調(diào)查洞窟、掌握一手資料,在各類專業(yè)刊物上發(fā)表云岡石窟研究論文100多篇,從史學(xué)、考古、藝術(shù)、佛教等角度研究探討,提出了許多新穎而獨(dú)到的見解,以求逐步揭開云岡之謎。尤其在考古研究方面成績斐然:2008年,全面啟動(dòng)了洞窟考古調(diào)查工作,并首次在洞窟考古調(diào)查工作中使用了三維數(shù)字掃描技術(shù),取得了成功。同時(shí),2008年—2012年實(shí)施的云岡山頂考古發(fā)掘工作成就顯著,發(fā)現(xiàn)的“北魏遼金佛教寺院遺址”被評(píng)為2011年中國十大考古發(fā)現(xiàn)之一。此外,云岡石窟研究院于2014年開始對(duì)1992年窟前考古發(fā)掘出土文物及相關(guān)資料進(jìn)行全面整理,以確保洞窟考古調(diào)查報(bào)告的真實(shí)性。新世紀(jì)以來,云岡石窟研究院努力推動(dòng)學(xué)術(shù)交流活動(dòng),大力發(fā)展考古研究工作,積極發(fā)揮作用,使得云岡研究不斷朝著長效化、良性化方向發(fā)展,真正展現(xiàn)云岡文化內(nèi)涵。

云岡學(xué)在這一新時(shí)期體現(xiàn)出了新的特點(diǎn):首先,云岡石窟研究院主導(dǎo)云岡研究,涌現(xiàn)出大批優(yōu)秀人才和扎實(shí)成果,充分發(fā)揮了研究院的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。其次,國際間的交流日益頻繁密切,中國學(xué)者和國外學(xué)者一道共同譜寫新云岡,這些條件都使得云岡研究空前活躍,真正凸顯了云岡石窟作為世界文化遺產(chǎn)的內(nèi)涵。