自1955年云岡石窟成立專門管理機構(gòu)以來,老一代文物保護工作者克服工作和生活條件差等困難,先后翻修了第5、6、7窟木結(jié)構(gòu)窟檐,增設了別墅院圍墻護欄,整修了窟前道路。維修了山門前清代戲臺;擴展了山門前廣場。修整了東、西廂房,改建了第5窟前正南的5間辦公接待室和第7窟前正南的3間辦公室。補墁了山門院、5窟院、6窟院的地面磚。平整了五華洞即第9~13窟窟前地面,同時在其南側(cè)壘砌約80厘米高的擋土墻,再往南壘砌了高約2米的護壁石墻。1958年,經(jīng)過兩年的籌建,專項投資架設的電路正式開通,結(jié)束了云岡石窟沒有電的歷史。同年,在第9、10、12、13窟窟內(nèi)鋪墁了磚地;在第20窟窟前臺地東側(cè)鋪建了臺階;繪制了參觀游覽路線圖;規(guī)劃制定了云岡石窟保護范圍。

1963年11月,董必武副主席赴內(nèi)蒙古自治區(qū)視察工作途經(jīng)大同參觀云岡石窟時,要求市政府在云岡石窟植樹造林,盡快搞好綠化。此后,由原雁北專署和大同市黨政領導以及駐軍首長帶頭,在云岡石窟保護區(qū)內(nèi)展開大規(guī)模植樹造林活動,改變了石窟區(qū)的環(huán)境面貌,改善了窟區(qū)小環(huán)境的氣候狀況,為防止風沙對石窟的侵襲增添了一道綠色屏障。

20世紀60年代,國家科委將石窟保護項目列入十年科研規(guī)劃之中。為此,國家文物局在京召開了“云岡石窟保護會議”,拉開了云岡石窟科學保護的序幕。1960年文博研究所(中國文物研究所前身)與北京地質(zhì)學院(中國地質(zhì)大學前身)聯(lián)合組成了調(diào)查組,對云岡石窟展開了大規(guī)模的地質(zhì)勘察、病害調(diào)查及保護材料和方法的研究。為了掌握滲水途徑和風化程度,調(diào)查組在第18窟窟頂開鑿了9米深的觀察井,在第3窟東側(cè)開鑿了3米深的平洞,并籌建起云岡石窟第一個氣象觀察站。經(jīng)過半年多的野外作業(yè),收集了大量的第一手資料,撰寫了《云岡石窟工程地質(zhì)問題的報告》。報告包括云岡石窟殘破狀況、自然破壞的主要因素與今后修整的意見,同時指出了崩塌與風化是危害云岡石窟的主要問題。為了保護石窟文化遺產(chǎn),建議采取①修建護壁、②排水防滲、③大佛的保護、④對已風化的造像、雕刻進行加固的綜合性保護措施。

根據(jù)上述研究成果和保護文物的特殊要求,1961年成立了“云岡石窟保護委員會”。在第一次全體會議上,決定以“云岡石窟第1、2窟為試點”進行修整試驗。力爭從試驗的各個方面,取得一套科學維修保護石窟的經(jīng)驗和方法。這項試驗工程的設計方案經(jīng)國家文物局批準實施。

第1、2窟試驗工程方案是在“保護現(xiàn)貌,留有余地,爭取達到‘有若無’的境界”的修繕原則指導下進行具體設計的。同時,要求在技術(shù)措施上采用“隱蔽結(jié)構(gòu)”的處理方法,經(jīng)過施工,基本上達到設計要求。

第1、2窟試驗工程確定的工程項目分土建工程和化學保護工程。

其中土建“隱蔽結(jié)構(gòu)”工程包括①前立壁加固:基礎擋墻;第1、2窟框架;第2窟前壁西段鋼筋混凝土柱;第2窟前壁石墻。②間墻加固工程:間墻基礎加固;錨桿試用。③第2窟寒泉處理工程:下降寒泉水位;泉水引導排泄處理。

化學保護工程包括①應用聚甲基丙烯酸酯類材料灌漿加固第1窟塔柱腰部水平裂隙、塔柱座基岸邊切割裂隙,第14窟塔柱水平、垂直裂隙。②應用甲基丙烯酸酯類材料歸安粘結(jié)第9窟以外西端中部龕內(nèi)坐佛頭臉、手臂、肘部雕刻等。

1964年和1965年,完成了為期兩年的第二期試驗工程。該期工程采用土建隱蔽結(jié)構(gòu)的鋼筋混凝土框架將第21~51窟絕大多數(shù)洞窟的前立壁危巖支頂加固,并對其中第26、30、34、42窟前壁面上部進行了錨桿牽拉加固,應用聚甲基丙烯酸酯類材料和環(huán)氧樹脂材料灌漿粘結(jié)歸安了第22、23窟坍塌的間墻和頂板,第32窟頂板和第1窟門拱懸石。

通過兩期試驗工程,經(jīng)過幾年的試驗研究,應用化學材料灌漿粘結(jié)、錨桿牽拉結(jié)合傳統(tǒng)加固技術(shù)的方法為石窟保護開辟一條新路并得以推廣應用。在此期間,我所有關人員參與了科學研究和試驗工程,在實踐中得到鍛煉,為做好石窟的科學保護打下良好基礎。

1965年2月,大同市人民政府公布了由文化部、山西省政府批準的“云岡石窟保護范圍與安全規(guī)則”,包括重點保護區(qū)、安全保護區(qū)、地下保護安全線三個部分,使云岡石窟形成地上、地下網(wǎng)狀立體式的保護體系,確保了石窟的安全。

1973年9月15日,周恩來總理陪同法國總統(tǒng)喬治?蓬皮杜參觀云岡石窟,周總理對隨行的中外記者宣布:“云岡石窟藝術(shù),我們一定要想辦法保存下來。剛才說有一個十年規(guī)劃,時間太長了,要三年修好”。為了落實周總理的指示,在各級領導和有關部門的支持、指導下,對云岡石窟展開了大規(guī)模的維修保護。該項工程從1974年開始至1976年結(jié)束,稱為“三年保護工程”,保護原則為“搶險加固、排除險情、保持現(xiàn)狀、保護文物”。

1、“三年保護工程”保護方法

①應用環(huán)氧樹脂對洞窟東西向的岸邊剪切裂隙進行灌漿粘結(jié)加固;對殘斷、脫落的石雕粘結(jié)歸安復位;補配必要的雕刻(藝術(shù)修復)。

②應用楔縫式或螺栓式鋼制錨桿,把裂隙前的危巖固定在裂隙后的穩(wěn)定巖體上,應用環(huán)氧樹脂灌漿將金屬錨桿、危巖以及穩(wěn)定巖體三者牢固地粘合為一體。

③應用傳統(tǒng)土建工程“隱蔽結(jié)構(gòu)”的手段作崖壁支護。進行頁巖風化蝕空帶補砌,防滲排水,木構(gòu)件生桐油斷白加固。

“三年保護工程”涉及范圍包括五華洞(第9~13窟)、曇曜五窟(第16~20窟)、第5、6、51窟窟內(nèi)以及第7窟上方危巖局部加固。

2、“三年保護工程”實施情況

工程期間將第5、6、7窟木結(jié)構(gòu)建筑全部用生桐油涂刷,補配了殘缺構(gòu)件。

第5窟窟門東內(nèi)側(cè)石雕斷裂移位,至使上方石雕部分殘缺。施工中將移位石雕歸安原位并灌漿加固,補配料石粘補殘缺并進行雕鑿修復。

第6窟北壁佛龕西側(cè)立柱切割蝕空部位采用著色混凝土補砌,裂隙用化學材料灌漿加固。東壁崩塌之處,曾用磚、泥堵塞。施工中撤除磚泥,下部用塊石砂漿壘砌,上部0.5米處用料石加化學材料補砌。中心塔柱基座部分嚴重風化蝕空部位,用石塊水泥砂漿壘砌,四面短缺沿面用料石化學材料粘補雕鑿。

第7窟窟外上方有重約30噸的懸石,局部脫離山體30~50厘米,明窗外頂部有岸邊裂隙切割。施工中將懸石周圍碎石剔除,砌塊石砂漿支護,然后應用化學材料進行裂隙灌漿加固。

第7~10窟上方崖壁的頁巖層風化蝕空長約60米,寬約3米,施工中將頁巖層內(nèi)風化層剔鑿約60厘米,用片石水泥砂漿壘砌堵塞支護崖壁。

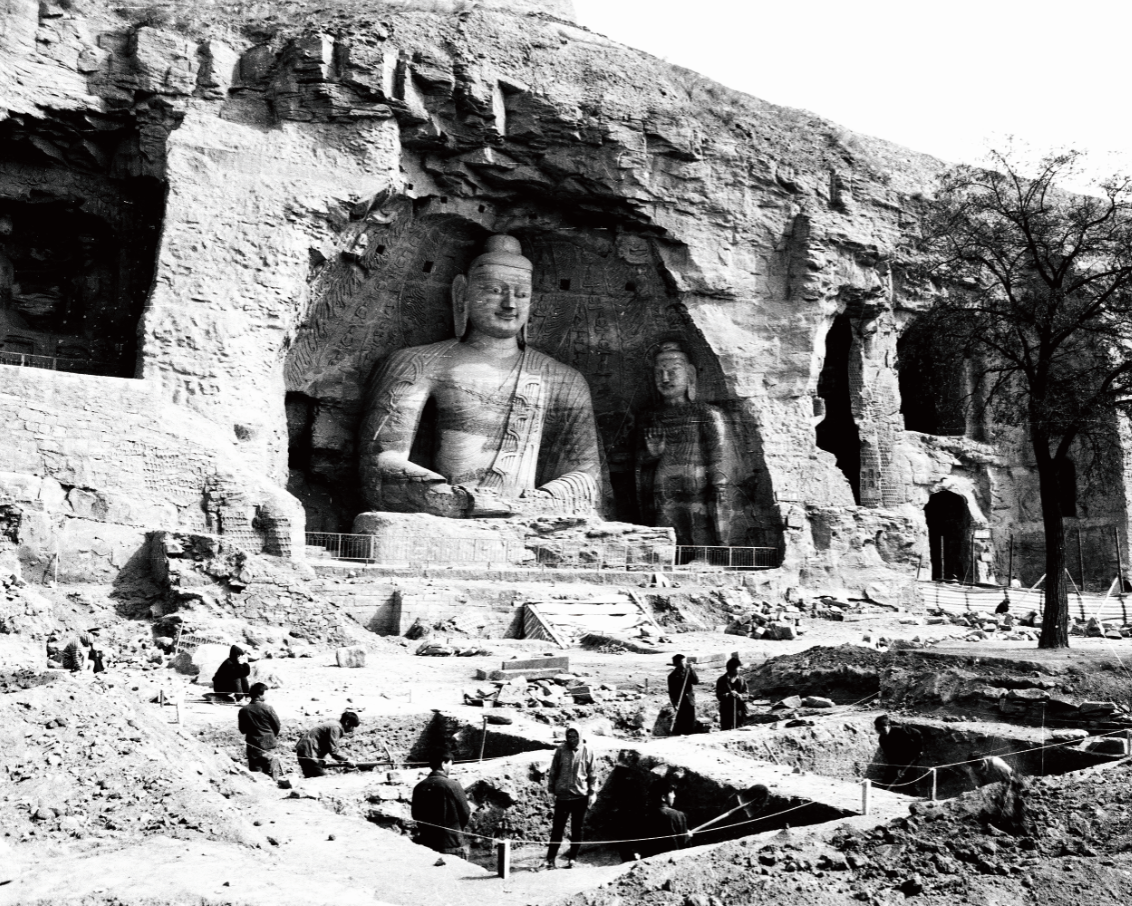

第9、10窟窟外頂部有厚層積土約150立方米,清除后發(fā)現(xiàn)五開間的梁槽和遼代磚件。兩個洞窟前室頂板有一東西向裂隙,長約30米,最寬處達20~30厘米。工程期間,從窟壁和窟頂安裝相互平行的垂直崖壁面的錨桿21根進行牽拉,應用化學材料進行裂隙灌漿,殘缺空洞補石粘結(jié)。第9、10窟間墻最薄處僅10厘米左右,壁面裂隙縱橫交錯,導致部分雕石錯位。針對這一情況,采用了歸安錯位雕石、化學材料裂隙灌漿加固的方法。第9窟存放的300年前脫落的頂板團蓮雕石,采用錨桿吊拉、化學材料灌漿粘結(jié)的方法使其歸安原位。第9窟西壁前下方用鋼筋混凝土墩支頂,東壁裂隙灌注水泥砂漿填堵。第10窟西次間門柱上方劈裂,門楣殘缺,門柱大象腿部殘缺。施工中將西次間門柱大象腿和門楣補齊,上方劈裂處采用化學材料灌漿。與此同時,在第9、10窟窟前東西30米,南北13米,約400平方米范圍內(nèi)進行考古清理發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)基巖有雕飾和柱礎遺跡,經(jīng)拍照、測繪記錄后回填。

第11窟窟門、明窗以及前壁東龕的多條裂隙,窟內(nèi)塔柱西南角脅侍菩薩像上的裂隙,均應用化學材料灌漿、粘結(jié)加固。前壁東轉(zhuǎn)角上方的危巖,采用立鋼筋混凝土柱支頂?shù)姆椒右灾卫怼?

第11、12窟前立壁崖面被裂隙切割坍塌無存,施工中采用鋼筋混凝土柱、梁進行支護,同時補齊第12窟前室頂板及東次間。

第12窟前室頂板與東西壁有兩條裂隙,前者將東次間窟頂切割,使門楣及其東部毀壞,尚存的前壁窟頂受裂隙的影響成為重約30噸的懸石,支撐它的兩立柱亦風化剝蝕變形。對此險情,前人臨時在窟外戳頂木桿一根,在窟內(nèi)布兩根木柱支頂。本次施工中平行安裝7根錨桿牽拉,所有裂隙均采用化學材料灌漿加固,較寬裂隙加填料分層次灌注加固。之后將戳桿和木柱撤除,粘補三塊雕石使門柱補配完整。同時,在清除窟頂外的積土時發(fā)現(xiàn)有石雕瓦壟殘脊,說明在北魏開鑿石窟時曾經(jīng)同時雕鑿了對石窟具有一定保護作用的石雕仿木結(jié)構(gòu)窟檐。

第13窟主佛后部裂隙使主佛與巖體分離,頭部、右臂、腰部有縱橫向裂隙。洞窟頂板有塌陷遺痕,東壁有上下兩條裂隙,明窗頂有懸石一塊。窟外西側(cè)佛龕下部失去支撐,中部發(fā)育有岸邊裂隙。工程中將窟內(nèi)外所有裂隙用化學材料灌漿加固,主佛臂部除灌漿外還安裝3根錨桿牽拉,頂板塌陷處補料石粘結(jié),窟外西側(cè)中部佛龕下部用工字鋼混凝土支頂。

第15窟窟內(nèi)頂板有一重約750公斤的懸石,前人曾用木柱支頂。本次施工中摘取碎石鑿去風化層,用化學材料粘結(jié)歸安原位。

第16窟主佛背光有一條2厘米寬的裂隙。該裂隙從主佛頭部貫穿至腰臂,致使主佛前傾,有崩塌的危險;胸部有一長約4米,高約0.4米的頁巖風化蝕空帶,延伸至東壁;左右膝部各有懸石一塊,左腳下寬約1厘米的水平裂隙將腳面和腳底分割開,右腳腳指脫離,腳面蝕空。窟內(nèi)距地面1米左右環(huán)繞窟壁有一長約18米,寬約1米,入深最大1.5米的頁巖風化蝕空帶,雨后由此滲水。洞窟東西壁、門拱頂部、明窗、頂板都有大小不等的裂隙。針對主佛背后存在的裂隙問題,用10根4米長的錨桿將其與巖體牽拉錨固,并灌注化學材料加固;主佛與其他部位的裂隙及懸石用化學材料灌漿加固或歸安粘結(jié)加固,胸部及其東部風化蝕空帶用化學材料粘接料石并雕鑿,頁巖風化帶用片石砂漿壘砌添堵嚴實,并在砌體底部預留排水孔。

第17窟主佛后從頭部向下有一高約3米,內(nèi)寬約0.5厘米,外口達20~35厘米的裂隙,腰部有一長約8米,寬約0.4米的頁巖風化蝕空帶,蝕空深度最深達30厘米,這樣主佛上部失去支撐。該窟門拱兩側(cè)、拱頂有裂隙向窟外延伸;明窗兩側(cè)都有長4~5米,寬2厘米的裂隙;東西壁有長5~17米,寬1厘米的岸邊裂隙;北壁主佛兩側(cè)巖石風化剝蝕嚴重,影響主佛安全。第17窟主佛采用9根錨桿與巖體牽拉,細小裂隙封閉加壓灌漿,寬大裂隙分層次加填料封閉灌注,頁巖風化蝕空帶,用化學材料攪和水泥粘砌料石填補支頂,并順周圍紋飾雕鑿做舊。主佛兩側(cè)風化巖體,用片石荒料水泥砂漿壘砌支護。

第18窟主佛腰部及腿部有上下兩條頁巖層風化蝕空帶,導致主佛失去支撐而前傾斷裂;背后發(fā)育上寬下窄的裂隙,給主佛的安全造成嚴重威脅;主佛面部殘留前人安裝的木質(zhì)鼻子,破壞了主佛的形象。主佛東側(cè)雕鑿的弟子頭像,頸部風化剝蝕嚴重,頭像搖搖欲墜。洞窟內(nèi)頂板有懸石、裂隙,東西壁發(fā)育岸邊裂隙,明窗兩側(cè)壁面錯位(前人用木楔將裂隙勾聯(lián))、門拱兩側(cè)及拱頂有裂隙。對此,主佛采用4米長的錨桿牽拉、化學材料灌漿的方法加固。撤換主佛木質(zhì)鼻子,粘結(jié)石料雕鑿成的石質(zhì)鼻子。對蝕空部位采用化學材料加巖石粉制作的粘稠泥粘結(jié)料石壘砌補修并雕鑿做舊。主佛兩側(cè)風化塌陷處用片石荒料水泥砂漿壘砌填堵支護。其他裂隙均進行灌漿處理,懸石粘結(jié)加固。弟子頭像埋設鋼筋,頭頸下方托拉。脅侍佛黑瞳孔補齊。

第18窟與第19窟東耳洞之間的前立壁,受頁巖風化層剝蝕及岸邊裂隙交錯作用,崩塌約120立方米巖壁,使19窟東耳洞南壁破損,立壁成倒坡懸空狀,常有懸石掉落,嚴重威協(xié)石窟和游人安全。針對這一情況,在前立壁下部開鑿四根50厘米寬的柱槽,澆注鋼筋混凝土柱梁框架支護,外包水泥砂漿片石做舊,這樣不僅解決了危石崩塌的問題,而且補齊了18窟門沿

第19窟內(nèi)地面以上4米和6米處,圍繞窟壁四周有兩層頁巖風化帶。前者寬0.2~0.35米,后者寬0.08~0.5米,蝕空深度0.08~1.3米。主佛背后有一上寬下窄的裂隙,長約3米,寬1~3厘米。佛像向前傾斜,頭部前額有水平裂隙切割將頭部上下分離,右面部裂隙與后背裂隙勾通,鼻梁上裂隙與頸部裂隙相連。主佛右側(cè)嚴重下沉錯位,右臂壓力過大將早已支頂?shù)氖鶋核椋沂中≈赣靡桓景籼娲炔坑锌v橫交錯5條裂隙,大腿外側(cè)風化蝕空,后壁風化剝蝕嚴重。門拱、明窗兩側(cè)及頂部裂隙向窟外延伸。針對此情形,主佛的裂隙除化學灌漿加固外,安裝4~6米的錨桿12根,將頭部、右膀、右臂、右身與巖體牢固牽拉,并在右臂下方增大支撐柱體積,腰身及窟壁蝕空處補砌料石支護,腿部兩側(cè)蝕空處與后壁風化剝蝕處用水泥砂漿壘砌片石填塞支護。除西壁裂隙只封護外,其余所有裂隙使用化學材料進行灌漿加固,。

第20窟洞窟早年崩塌,釋迦牟尼像成為著名的露天大佛,現(xiàn)僅存大佛與東脅侍以及殘留在窟壁的火焰紋背光、飛天等浮雕。石雕大佛及脅侍的胸腹部頁巖層風化蝕空,西壁呈倒坡懸空狀。大佛后部及頭、頸處發(fā)育裂隙,耳、鼻微損。東脅侍頭、胸部有裂隙。大佛后部開鑿有不規(guī)則的空洞,佛頭上方懸空磚石搖搖欲墜。針對這些問題,采用鋼筋混凝土柱梁框架,外包片石砌體支護西壁倒坡。配制料石粘補頁巖蝕空帶并順勢雕鑿恢復舊貌。然后用化學材料對裂隙進行封閉式壓力灌漿加固。粘補佛像耳朵和鼻尖。后壁暗洞壘砌片石砌體支頂,摘取懸空磚石,平整崖頂修筑排水渠道。

第51窟外拱頂東側(cè)有崩離壁面的北魏造像碑石一塊,前人用木柱支護窟內(nèi)頂板懸石。工程中將造像碑石用化學材料粘結(jié)歸安原位,窟頂懸石摘除,殘留頂板封護加固。

同時,在此期間完成了第9、10窟窟檐設計,進行測震工作,攝制電影資料,進行第14~19窟、第5~8窟、第20窟崖頂排水防滲,第16~19窟崖頂護坡片石砌筑等工作。

本次加固工程,通過各方面的共同努力,按時完成了任務。1976年10月中旬,國家文物局局長王冶秋率專家組對工程進行了全面驗收。之后,這次工程中應用的“圍巖裂隙灌漿加固技術(shù)”受到“第一次全國科學大會”的嘉獎。

通過“三年保護工程”的實施,挽救了一大批瀕臨崩塌的洞窟及雕刻,基本上解決了主要洞窟及雕像的穩(wěn)定性問題。同時,培養(yǎng)了人才,鍛煉了隊伍,為進一步解決石窟的科學保護等問題打下良好基礎。

自“三年保護工程”之后,云岡石窟加固維修仍在不斷持續(xù)進行。在此期間,始終堅持依靠自己的工程技術(shù)隊伍,按計劃進行加固保護工作。針對存在的崩塌險情,遵照文物保護修復原則,曾先后完成了第5窟及東部無名窟,第6窟,第7窟和第8窟間墻前壁落石(1979年7月18日)后的殘存崖面,第1、2窟窟外佛龕,第3窟,第3窟前室及頂板(1980年7月7日、7月8日、8月3日三次坍塌),第3窟外上方立壁面,第4窟,第4、5窟之間過橋,第12、13窟前立壁上方懸石,第25~29窟,第33、35窟,第48窟懸石和第51窟的維修加固。完成了第1~3窟護坡工程,第1窟東圍墻工程,第5、6窟木結(jié)構(gòu)及附屬建筑物抿,第5窟東無名窟清理,第20~51窟鋪石工程,第50窟路基工程,第13、14窟沖溝蝕空帶加固工程,第5~53窟崖頂排水渠修整工程,龍王廟溝考古發(fā)掘及修整、垂花門修整工程等。同時,建立了氣象站、文物保護實驗室,完成了供暖設施和接待院修建等工程。

云岡石窟的穩(wěn)定性問題基本解決之后,石窟的風化問題就顯得分外突出,需要深入研究,采取針對性的措施加以治理。通過30余年的研究,1990年在云岡石窟召開了“云岡石窟風化治理規(guī)劃”專家論證會。會議邀請了地質(zhì)、水文、化學、古建及文物保護專家,就石窟風化問題從地質(zhì)地貌、大氣降水、凝結(jié)水、毛細水以及環(huán)境污染等諸方面進行了認真研究與討論。認為造成石窟風化的主要原因是上述諸多因素相互作用的結(jié)果。云岡石窟風化治理工程必須采取改善環(huán)境、窟頂防滲和恢復保護性窟檐三方面綜合治理。會后,有關部門根據(jù)會議精神進一步完善了《云岡石窟石雕風化治理方案》。

隨后不久,在中央領導的關懷下,各級政府分別撥款,從1992年起,拉開了“云岡石窟風化治理工程”(“八五”維修工程)的序幕。5年中先后完成的項目有:①降低窟前地面,考古發(fā)掘,修建排水渠道,增設安全監(jiān)控、輸電線路,硬化地面,②修建保護性窟檐,包括恢復第8窟窟檐、設計第9、10、19窟窟檐;③保護性圍墻:崖頂修建保護性圍墻、舊圍墻翻修擴建;④洞窟保護維修加固工程;⑤窟頂防滲排水試驗研究工程;⑥制定《云岡石窟規(guī)劃》,編制《云岡石窟保護管理條例》。其后,1998年“一○九”國道云岡段得以改線;2001年,云岡石窟申報列入《世界遺產(chǎn)名錄》成功;2002年,云岡石窟防水保護工程全面啟動。

1、降低窟前地面工程:原有窟外地面明顯高出窟內(nèi)地面。窟外地面為多年堆積雜土,這樣的地面,在雨季既會發(fā)生倒流,又會使大量的雨水滲入地下。所以,降低硬化地面,疏導大氣降水,防止雨水倒灌及毛細水的上升是保護石窟的一項重要措施。工程中降低第7~20窟前地面6318平方米, 降低第1~4窟前地面3832平方米。修建排水渠道206米。埋設各種線路管道880米。

為配合窟前降低硬化地面工程,由專門的考古隊伍進行了考古發(fā)掘。通過歷時兩年的考古發(fā)掘工作,發(fā)現(xiàn)大量的遺物和遺跡,遺物中有北魏、唐、遼、金及其他時期的石雕造像、虎頭門墩、龍頭、獅子、石磨盤、石蓋、錢幣、瓦當、生活用品和各種建筑構(gòu)件600余件。遺跡中有北魏及遼金時期的河壩、供佛臺基等。這次考古發(fā)掘,不僅對了解云岡石窟的歷史地貌、開鑿程序和技術(shù)提供了實物資料,而且彌補了歷史文獻的不足,同時又極大地豐富了云岡石窟及其周圍文物的歷史內(nèi)涵。國內(nèi)著名的文物專家、學者均給予了充分的肯定,認為這次考古發(fā)掘成績顯著、意義重大。為此,云岡石窟窟前考古發(fā)掘被評為“‘93’全國十大考古新發(fā)現(xiàn)”之一。之后,遺物遺跡經(jīng)測繪、攝影、文字記錄之后,遺物妥善研究保管,遺跡掩埋,并在硬化的地面條石上,作原址原樣大小的標記。

2、修建保護性窟檐:石窟木結(jié)構(gòu)窟檐是寺廟建筑重要的組成部分,當初建造的意圖和如今起到的防風化作用,是先人們未曾料到的。它可以隔離風沙、阻止酸雨直接侵蝕,可以保持洞窟內(nèi)溫濕度的相對穩(wěn)定、防止溫濕度急劇變化,是防止石窟風化的有效方法之一。云岡石窟第7、8窟為一組雙窟,第8窟原來應與第7窟一樣建有木結(jié)構(gòu)的窟檐。后因歷史原因木結(jié)構(gòu)的窟檐早已毀壞。按照國家文物局的批復,依據(jù)第7窟木構(gòu)建筑形式,在不給崖壁增加任何壓力的前提下,恢復了第8窟木構(gòu)建筑,修整了第7窟木構(gòu)建筑。修建整治后的第7、8窟窟檐,從質(zhì)量到外觀都達到了預期的效果。

同時,分別聘請中國文物研究所、美國蓋蒂保護研究所有關專家,對第9、10、19窟窟檐進行了設計,其中第9、10窟為傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),第19窟為輕型結(jié)構(gòu)。

3、修建保護性圍墻:這項工程是為滿足文物保護(石窟頂部有明代城堡、烽火臺、北魏遺址等)、科學研究設施安全、保障石窟和游人安全的需要而采取的一項永久性措施。崖頂保護性圍墻建造在云岡石窟絕對保護線上。該范圍的土地使用權(quán)屬于當?shù)卣?jīng)工程領導組會議決定,以補償?shù)姆绞浇鉀Q了圍墻內(nèi)外440余畝土地的使用權(quán)。在此期間,總計修建保護性圍墻3000余米。修建保護性圍墻為實施封閉式管理創(chuàng)造了十分良好的條件。

4、洞窟保護維修加固工程:“八五”維修工程期間對第14窟、無名窟、第33~35窟、第40~45窟,采取傳統(tǒng)方式:即牽拉鉚固,外包嵌水泥砂漿荒料石,內(nèi)澆注混凝土框架支護加固,并結(jié)合科學保護手段,用環(huán)氧樹脂對裂隙進行灌漿粘結(jié)加固。這是一項防止洞窟崩塌的成熟而有效的工程方法。經(jīng)上述方法處理后的洞窟,不僅有效地排除了坍塌險情,解決了石窟穩(wěn)定性問題,而且最大限度地保持了石窟的原貌。

5、窟頂防滲排水試驗研究工程:云岡石窟石雕風化的主要原因是受水的長期侵蝕及各種鹽類富集于石雕表面而造成的損壞。雨水通過窟頂?shù)娘L化裂隙、岸邊裂隙、構(gòu)造裂隙等進入窟內(nèi)侵蝕石雕,是一種最普遍而嚴重的破壞形式。據(jù)統(tǒng)計,目前有8個洞窟滲水嚴重,至于洞窟后壁潮濕現(xiàn)象就更加普遍。鑒于裂隙的分布沒有規(guī)律,而窟頂和后壁的滲水有些是崖頂積水沿裂隙直接進入窟內(nèi)的,也可能有遠處的補給水,這就增加了防滲工程的難度和復雜性。“八五”維修工程期間進行的石窟窟頂防滲排水是治理大氣降水滲入洞窟引起石雕風化的現(xiàn)場試驗研究。

1992年,由國家文物局牽頭,云岡石窟文物研究所與中國文物研究所及美國蓋蒂保護研究所合作,針對云岡石窟頂部滲水問題采用鋪設土工布的方法進行了現(xiàn)場試驗。中美合作結(jié)束后,于1995年在山頂明城堡內(nèi),在不破壞原有植被,保護自然地形地貌的情況下,墊高低凹蓄水地帶,打通阻水脊梁,將水送至堡南專設的排水明渠按預定方向排走。處理后,經(jīng)觀察現(xiàn)場,大氣降水絕大部分按預定方向排走,只有個別地方仍有蓄水遺痕。盡管蓄水面積不大,但仍須認真處理,并采取適當?shù)谋O(jiān)測方法,取得科學數(shù)據(jù)以達到試驗的目的。

6、防水保護工程

云岡石窟申報世界文化遺產(chǎn)的成功,是對過去工作的總結(jié)和肯定,也是面向未來的一個新起點。遵照“世界遺產(chǎn)公約”的精神和文物保護法的有關規(guī)定,我們面對新的形勢,提出新的任務,就是加強科學保護、科學研究和科學管理。在這一理念的指導下,針對云岡石窟保護中存在的首要問題,即水對石雕的影響這一帶有根本性的問題,適時地提出了啟動云岡石窟防水保護工程的建議。2002年,由所長李治國研究員提供的《云岡石窟防滲保護工程亟待啟動》一文,通過新華社資深記者在《國內(nèi)動態(tài)清樣》第163期登載后,中央幾位領導很快作了重要批示,山西省人民政府與國家文物局經(jīng)過認真討論,理清了思路,明確了任務,并就有關事項進行了具體安排。決定成立云岡石窟防水保護工程管理委員會,并啟動了云岡石窟防水保護工程。

工程管理委員會在有關專家討論的基礎上,提出明確的工作方針,即立足于石窟的長遠保護,綜合考慮各種水害因素,做到突出重點,全面治理。要堅持現(xiàn)代科學手段與傳統(tǒng)保護方法相結(jié)合,整體設計與分段治理相結(jié)合,力求通過這項工程,使水害造成的石窟加速風化的問題得到基本控制,確保通過這項工程的實施,使云岡石窟的保護工作大大向前邁進一步。

經(jīng)過公開招標,建設綜合勘察研究設計院中標。建設綜合勘察研究設計院在工程重點頂部防滲中采用“鋪設土工毯防滲”和“改性粘土防滲”方案,結(jié)合地表排水、緣部沖溝防滲處理的方法,具有防滲的完整性和系統(tǒng)性。并在處理過程中提出有效的檢測和補強方法,可以保證防滲的質(zhì)量。設計招標工作的完成,標志著云岡石窟防水保護工程前期工作已經(jīng)全面啟動。

隨后,建設綜合勘察研究設計院對初步治理思路和勘察方案進行了補充修改,經(jīng)專家論證通過后實施了云岡石窟防水保護工程勘察工作,并在此基礎上提出了頂部防滲排水方案。與此同時, 凝結(jié)水試驗研究和保護性窟檐的設計工作也已全面展開。

2005年以來云岡石窟主要進行了三項本體保護工程,分別為西部窟區(qū)防水試驗工程、11窟維修加固工程及洞窟除塵,現(xiàn)就三項工程具體介紹如下。

一、西部窟區(qū)防水試驗工程。

云岡石窟西部的第21-45窟,小窟小龕眾多,屬于北魏太和十八年(公元494年)以后的作品。該區(qū)域的石窟內(nèi)容豐富、雕刻精美,集中體現(xiàn)了我國佛教石窟中國化、世俗化的前進步伐。但是,由于種種原因,近十多年來頂部滲水加劇,許多石窟內(nèi)的的雕刻受到侵蝕,風化、剝落嚴重,治水工作緊迫而艱巨。

2007年初,研究院詳細調(diào)查了云岡西部窟區(qū)的地理環(huán)境和石窟現(xiàn)狀,經(jīng)過縝密的設計,做出最終的試驗方案,并于4月份全面啟動。該工程分兩部分:一是進行頂部護坡的防滲處理;二是進行前立壁的加固。工程中,發(fā)現(xiàn)頂部護坡之下的基巖是嚴重的破碎帶,裂隙縱橫交錯,巖層酥松易碎,雨水由此下滲進入洞窟。經(jīng)過對該區(qū)域的裂隙灌漿和鋪設混凝土防滲層,切斷了窟頂滲水的所有通道,排除了最主要的水源。對前立壁裂隙滲水,我們采取了裂隙灌漿加固和無堿水泥封護處理,效果良好。目前成功地阻擋了90%以上的滲水,使多年停滯不前的防水保護工作取得了進展,為云岡石窟今后的保護工作闖出了一條新路。

二、11窟維修加固工程

云岡石窟歷經(jīng)1500多年得以保存,是歷朝歷代保護維修的結(jié)果。特別是遼代進行的大型維修工程,建立窟檐閣樓、補鑿佛像、泥塑補修,為后世維修樹立了成功的范例。1973年周恩來總理陪同法國總統(tǒng)蓬皮杜參觀云岡時,指示三年把云岡石窟修好。隨后的“三年保護工程”奠定了云岡石窟現(xiàn)有面貌。三十年過去了,許多洞窟巖石裂隙再行發(fā)育,破損、坍塌、懸石不斷出現(xiàn),遼代以來的泥塑、壁畫也產(chǎn)生了大量病害,維修迫在眉睫。

2007年,我們首先著手于對藝術(shù)價值較高、病害嚴重的第11窟進行搶救性保護維修。針對11窟北壁巖石成片狀大面積脫落和泥塑壁畫殘塊、剝離、空鼓、起甲、昆蟲動物污染等病害,進行全面加固與修復。首先根據(jù)文物保護“修舊如舊,不改變文物原狀,修復具有可逆性”的原則,對北壁層狀脫落的巖體采用文物界通用的環(huán)氧樹脂灌漿技術(shù),加固了危險巖石和裂隙,然后對巖體蝕空帶和強風化帶進行包泥處理。壁畫和泥塑的修復,采用了與壁畫材質(zhì)相同的泥土作為主要的修復材料,請具有傳統(tǒng)泥塑技術(shù)的民間藝人進行修復。具體方法是:對于殘塊壁畫,采用現(xiàn)代膠體粘連與傳統(tǒng)加固工藝相結(jié)合的手法;對于剝離壁畫的處理,采用現(xiàn)代材料白乳膠和傳統(tǒng)材料麻刀結(jié)合使用的辦法;對于空鼓泥塑壁畫,采用潔凈、塑料薄膜保護、軟化、壓平的流程來處理;對于起甲壁畫的處理,采用潔凈、白乳膠粘連、軟化、壓平修整的流程。所有的修復部位均以原始照片為依據(jù),同時對于修復過程進行了詳細的文字與照片記錄,做到了科學合理。修復之后的洞窟,整體上更加整潔穩(wěn)定,有效排除了坍塌險情,最大限度地保持了石窟的原貌。11窟的加固修復,是我院歷年來常規(guī)保護工作中進行的最徹底、最完善的一次,也是效果最佳的一次。

三、洞窟除塵

多年來云岡石窟洞窟內(nèi)沉積了較多的塵土,這些沉積物不僅會對石窟石雕造成損害,而且不利于石雕藝術(shù)價值的完美展現(xiàn),介于這種情況,研究院于2009年對第5-13窟進行了除塵。具體方法是用軟羊毛刷除掉石雕身上的沉積物,同時用A4紙收集承接這些沉積物,這樣做既可以避免除塵過程中對文物本體的損害,又可以防止二次揚塵。此次工程歷時一個月,取得了良好的效果。