歷史沿革

北魏云岡

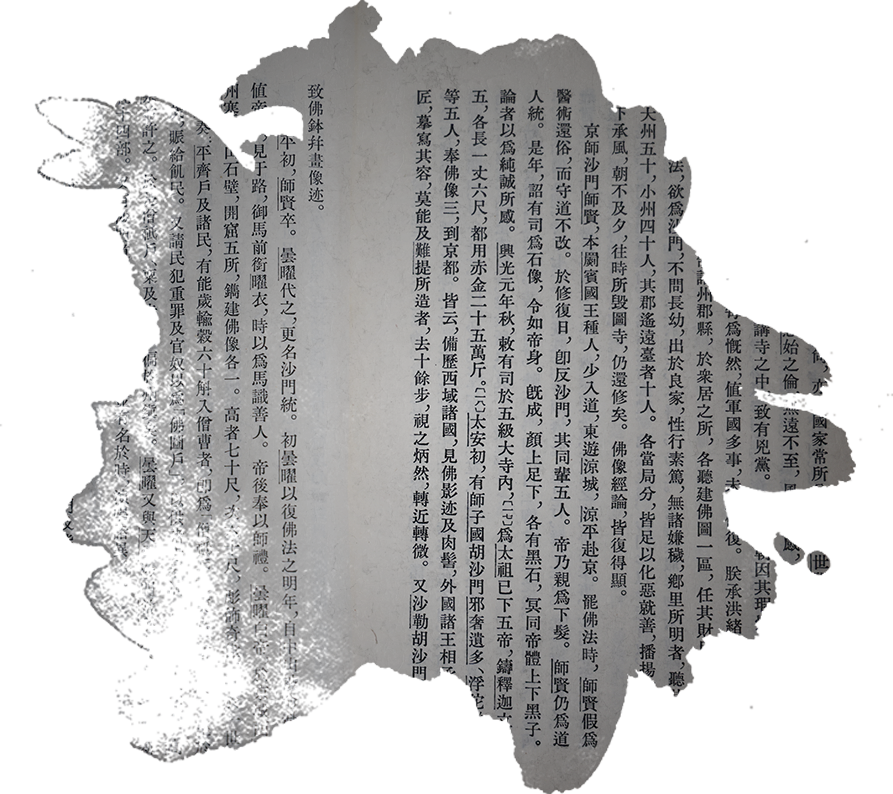

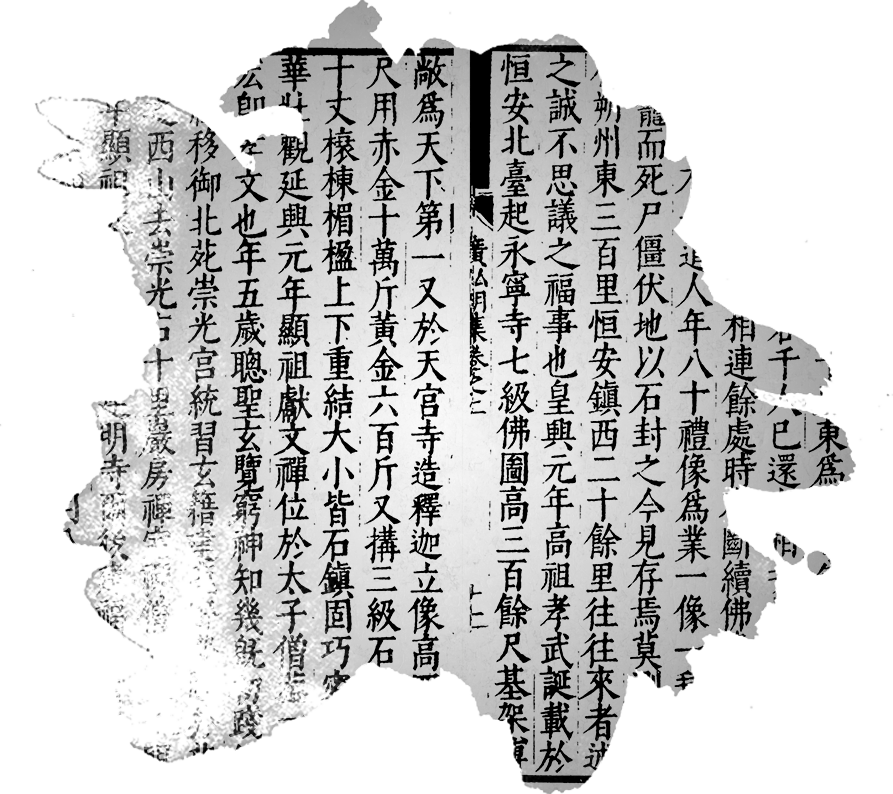

云岡石窟位于今山西大同舊城西15公里。“太和中為尚書主客郎”(《魏書· 酷吏·酈道元傳》)、正光末(524)又以持節(jié)兼黃門侍郎職務(wù)到過(guò)平城的酈道元,曾簡(jiǎn)記其盛況: “武州川水又東南流,水側(cè)有石祗洹舍并諸窟室,比丘尼所居也。其水又東轉(zhuǎn),逕靈巖南,鑿石開(kāi)山,因巖結(jié)構(gòu),真容巨壯,世法所希,山堂水殿,煙寺相望,林淵錦鏡,綴目新眺。”(戴本《水經(jīng)注·?水》) 除了武州川水的河床后世稍作移動(dòng)和窟室、雕像略有崩塌、剝蝕外,今天基本上還保存著原貌。 云岡石窟,始于文成帝和平初(460),為一般所習(xí)知。其事見(jiàn)《魏書·釋老志》: “和平初,(道人統(tǒng))師賢卒。曇曜代之,更名沙門統(tǒng)。……曇曜白帝,于京城西武州塞,鑿山石壁,開(kāi)窟五所,鐫建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕飾奇?zhèn)ィ谟谝皇馈!?“龕之大者,舉高二十余丈,可受三千許人,面別鐫像,窮諸巧麗,龕別異狀,駭動(dòng)人神,櫛比相連三十余里”(《續(xù)高僧傳》卷一《曇曜傳》)。這偉大工程不僅是我國(guó)佛教藝術(shù)中的精華,同時(shí)也是世界文化史上的巨跡。石窟的營(yíng)建,據(jù)《魏書》卷一一四《釋老志》可知由北魏文成帝和平初(460),曇曜請(qǐng)鑿五窟開(kāi)始。之后,《魏書》卷六《顯祖紀(jì)》、卷七《高祖紀(jì)》皆記有“幸武州山石窟寺”之事,可以推知其時(shí)石窟工程尚在繼續(xù)。 北魏云岡石窟工程的結(jié)束,金皇統(tǒng)七年(1147)曹衍撰《大金西京武州山重修大石窟寺碑》,據(jù)當(dāng)時(shí)窟內(nèi)所存遺刻的最遲紀(jì)年是孝明帝正光五年(524),謂“終乎正光”。自和平初迄正光五年,計(jì)六十四年。在這六十多年間,北魏朝野在云岡開(kāi)鑿了大小窟室數(shù)百座,工程浩大,形制繁縟。孝文遷洛以后,關(guān)于云岡石窟文獻(xiàn)記載極為稀少,而云岡又系砂巖,石刻銘記不易保存,因此,論北魏孝文遷洛以后的云岡歷史即感困難。

唐代云岡

北魏以后,北齊迄隋雖于平城置恒安鎮(zhèn)或恒州,但不聞?dòng)嘘P(guān)云岡的記錄,此種情況,直至初唐才有所改變。現(xiàn)據(jù)此碑文和文獻(xiàn)記載,可以考知關(guān)于唐代云岡者有: 一、貞觀移云中治恒安鎮(zhèn)后的重建 貞觀十四年(640)置云中,治恒安鎮(zhèn),《元和郡縣志》卷一四河?xùn)|道云州:“貞觀十四年,自朔州北界定襄城移云州及定襄縣于此”。《新唐書》卷三九《地理志》三:“云州云中郡,下都督府,貞觀十四年自朔州北定襄城徙治定襄縣。……云中,中,本馬邑郡云內(nèi)之恒安鎮(zhèn)。武德元年(618)置北恒州,七年(624)廢。貞觀十四年復(fù)置,曰定襄縣”。次年,即如碑文所記守臣重建石窟寺。 二、唐代云岡大約和今日相似,但東頭尚存記有北魏對(duì)云岡經(jīng)營(yíng)的碑碣 貞觀十五年守臣重建以后,似曾引起關(guān)中佛教徒的注意,所以當(dāng)時(shí)著名的律師道宣一再著錄云岡事跡。《廣弘明集》卷二《魏書·釋老志》道宣附注云:“今時(shí)見(jiàn)者傳云:谷深三十余里……各鑿石為龕,容千人,已還者相次櫛比,石崖中七里,極高峻,佛龕相連,余處時(shí)有斷續(xù),佛像數(shù)量,孰測(cè)其計(jì)”,與今日情況相似。中七里,即指自第l窟以東以迄第39窟以西一段。又第5窟之東,崖上鑿小窟頗多,俗云寄骨洞,傳為封尸骨處,似也和道宣所記的“有一道人,年八十,禮像為業(yè),一像一拜,至于中龕而死,尸僵伏地,以石封之,今見(jiàn)存焉,莫測(cè)時(shí)代”有關(guān)。《續(xù)高僧傳》卷一《曇曜傳》云:“武周山谷北面石崖……東頭僧寺恒共千人。碑碣見(jiàn)存,未卒陳委”。此碑碣又見(jiàn)《大唐內(nèi)典錄》卷四:“恒安郊西……谷東石碑見(jiàn)在,紀(jì)其功績(jī)不可以算也。其碑略云:自魏國(guó)所統(tǒng)貲賦,并成石龕,故其規(guī)度宏遠(yuǎn),所以神功逾久而不朽也”。因知道宣三書所記除當(dāng)時(shí)傳聞外,尚根據(jù)魏時(shí)碑碣。此碑既云在東頭僧寺,又說(shuō)在谷東,可知與所記第7窟和第8窟前的殘碑無(wú)關(guān),疑當(dāng)在第3窟——即推測(cè)是十寺中的靈巖附近。至于該碑的佚亡時(shí)間已不可考。《開(kāi)元釋教錄》卷六和《貞元新定釋教目錄》卷九所記,皆照錄《續(xù)高僧傳》,并非另有新消息。 三、唐初修治云岡石像和第3窟后室造像的時(shí)間問(wèn)題 關(guān)于云岡的唐初紀(jì)事,除上面所引者外,《古清涼傳》卷上還有一段很重要的記載:“中臺(tái)南三十余里,在山之麓有通衢……傍有石室三間……近咸亨三年(672)儼禪師在此修立……儼本朔州人也,未詳氏族,十七出家……其道業(yè)純粹,精苦絕倫,景行所覃,并部以北一人而已。每在恒安修理孝文石窟故像……以咸亨四年(673)終於石室。”由此可知,石窟佛像唐初曾事修治。按云岡石窟造像從其形式、風(fēng)格上考察,屬于北魏以后、遼金以前所雕造的,只有第3窟的倚像和倚像兩側(cè)的脅侍菩薩,不過(guò)此組造像,近人多論為隋像,可是隋在云岡并無(wú)重建記錄,且當(dāng)時(shí)恒安荒廢已久,其地已淪為云內(nèi)縣屬的一小鎮(zhèn)(恒安鎮(zhèn)),就一般情況推測(cè),似乎沒(méi)有修治如第3窟高三十余尺巨像的條件,因此,我們根據(jù)碑文所記唐初守臣重修和上引儼禪師故事兩事,疑這第3窟造像時(shí)代與其推為隋,實(shí)不如假定初唐為宜。

遼代云岡

根據(jù)近年來(lái)的調(diào)查、清理,以及抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間日人的挖掘,我們逐漸清楚遼代在云岡工程浩大,和碑文所記遼興宗重熙十八年(1049)、道宗清寧六年(1060)、咸雍五年(1069)、壽昌五年(1099)和天祚帝天慶十年(1120)屢次重修符合。當(dāng)時(shí)的工程由云岡以東的觀音堂、佛字灣起,以迄於云岡西三十里的焦山寺。工程內(nèi)容有: 一、寺院的營(yíng)造 1.觀音堂、佛字灣一帶的營(yíng)造 《乾隆大同府志》卷一五:“觀音堂,府城西十五里佛字灣,遼重熙六年(1037)建。明宣德三年(1428)修,萬(wàn)歷三十五年(1607)重修……國(guó)朝順治六年(1649)姜瓖變焚毀,八年(1651)總督佟養(yǎng)量重建”。志云重熙六年建,系據(jù)觀音堂所存明人碑記。又現(xiàn)在觀音殿內(nèi)尚存遼代所雕觀音石立像一軀,而觀音堂及其附近又散布著許多遼代的溝文磚。這些事跡,都可證實(shí)《府志》所記。觀音堂西石崖上刻徑丈余的雙鈎“佛”字,此佛字約也是遼代遺跡。 2.云岡石窟前的營(yíng)造 所述遼代十寺的位置,經(jīng)近年的發(fā)現(xiàn)已大部份證實(shí): (甲) 1933年,興建云岡別墅時(shí)在第5窟前面西側(cè)發(fā)現(xiàn)遼代石礎(chǔ)櫍; (乙) 抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間,日人在第8窟、第9窟、第11窟、第12窟、第13窟前和曇曜五窟前的地面之下,掘出遼代敷地方磚、溝文磚、獸面瓦當(dāng)、迦陵頻伽瓦當(dāng)、指文板瓦當(dāng)和陶瓷片等;又在第5窟和第4窟之間的龍神廟掘出遼代獸面瓦當(dāng)、指文板瓦當(dāng)、瓷片和殘鐵器等; (丙) 1953年,云岡古跡保養(yǎng)所清理自第16窟以西窟外地面,也曾發(fā)現(xiàn)遼代磚瓦,其中較重要的一件事,是在第20窟東側(cè)已毀的石壁上發(fā)現(xiàn)殘存的磚砌短垣一段,短垣用磚和第20窟頂所覆的遼代溝文磚相同,這樣,這兩處磚砌遺跡就可把第20窟釋迦坐像背光上的梁孔聯(lián)系起來(lái),一方面約可估定這些梁孔是遼代安裝木建筑時(shí)所鑿;另一方面也似可指出第20窟窟頂?shù)谋罋В窃谶|人重修之前。 由于以上這些發(fā)現(xiàn),我們已可推斷遼代在這些石窟前都興建了巨大的木建筑(其中有的可能是因襲了北魏時(shí)代的舊基),而這些巨大木建筑又都是后接窟室的。 3.魯班窯前的營(yíng)造 1952年,在魯班窯(兩座北魏開(kāi)鑿的石窟)前發(fā)現(xiàn)大量遼代磚瓦,這說(shuō)明遼人在這裏也營(yíng)造了寺院。 4.焦山寺的營(yíng)造 1950年,在焦山南坡和焦山寺東側(cè)都發(fā)現(xiàn)了遼代溝文磚,遼人不僅在這里營(yíng)造,并且還就北魏石窟中蝕毀的佛像重新泥塑,寺第二層?xùn)|大窟中的釋迦塑像上還殘存有五代北宋時(shí)代常見(jiàn)的石綠彩色。 二、造像的修整 遼代在云岡石窟中修整造像規(guī)模也很弘大,第13窟南壁下部佛龕座上的銘記有“契丹”、“耶律”字樣,并有“修大小一千八百七十六尊”句,末著“戊午”紀(jì)年,日人推定為公元1078年,即遼道宗太康四年(按此銘記在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間被拓毀)。就現(xiàn)存遺跡觀察,知道遼時(shí)修整云岡造像,有的在剝蝕的石像外面泥塑,有的就空白石壁補(bǔ)刻,前者數(shù)量較多,如第37窟東壁的釋迦坐像和第11窟西壁七佛的最末二尊。后者較少,如第11窟中心柱南面的左右脅侍。 三、造像的彩飾 自第14窟以西的造像上,多有如前述焦山寺遼塑上的石綠彩繪。這種石綠,在第37窟東壁釋迦坐像后面的石綠背光中,得到了直接的時(shí)代的證明。因?yàn)樵摫彻饣ㄎ氖沁|代流行的綱目文和長(zhǎng)型菱文。這種花文又見(jiàn)於大同城內(nèi)下華嚴(yán)寺薄伽教藏中遼塑釋迦的背光、遼寧義縣奉國(guó)寺七佛殿梁枋上的遼代彩畫和內(nèi)蒙古林西遼慶陵?yáng)|陵后室陽(yáng)馬上的彩畫。 四、遼末云岡之毀 遼天祚帝保大二年(1122)自中都西逃云中,經(jīng)云岡入天德軍,《三朝北盟會(huì)編》卷五:“宣和四年(即天祚保大二年)……正月十四日,(阿骨打)以勁騎一日一夜行三百里,至其中都攻之,自旦至日中,遂陷焉。始謂天祚在城中也,及破,乃知天祚聞其來(lái),中夜已竄……女真即失天祚,因遣追兵出平地松林(《武經(jīng)總要前集》卷一六下《蕃界有名山川》條記:‘平地松林,東至懷州四十里,西南至幽州千七百里’),亦將西至鴛鴦泊,即適與天祚遇,天祚大窘,因倉(cāng)皇從云中府,由石窟寺入天德軍”。而金兵銜尾追逐,官軍焚擾,大同城內(nèi)寺院如華嚴(yán)寺、普恩寺(即今善化寺)都遭毀壞,金大定二年(1162)僧省學(xué)《重修薄伽教藏記》云:“至保大末年,伏遇本朝大開(kāi)正統(tǒng),天兵一鼓,都城四陷,殿閣樓觀俄而灰之”(此碑現(xiàn)存下華嚴(yán)寺薄伽教藏內(nèi))。大定十六年(1176)朱弁《西京大普恩寺重修大殿碑記》亦云:“大金西都普恩寺自古號(hào)為大蘭若,遼后屢遭烽燼,樓閣飛為埃坋,臺(tái)殿聚為瓦礫,前日棟宇所僅存者十不三四”(此碑現(xiàn)存善化寺三門內(nèi))。城內(nèi)如此,城外可知,天祚西竄所經(jīng)過(guò)的石窟寺更不能例外,所以碑文云:“先是亡遼季世,盜賊群起,寺遭焚劫,靈巖棟宇,掃地?zé)o遺”。碑文所記的十寺大約或多或少都遭到破壞,而以靈巖遭遇最慘。

金代云岡

一、金初設(shè)都元帥府和在西京的建置 《金史》卷五五《百官志》一:“都元帥府,掌征討之事……天會(huì)二年(1124)伐宋始置”。同書卷二四《地理志》上西京路:“天會(huì)三年(1125)建太祖原殿(安奉御容)”,“皇統(tǒng)元年(1141)以……西京及山后諸部族隸元帥府,舊置兵馬都部署司,天德二年(1150)改置本路都總管府,后更置留守司、置轉(zhuǎn)運(yùn)司。” 二、天會(huì)間宗翰的保護(hù) “故元帥晉國(guó)王”即擄北宋徽、欽兩帝的宗翰(粘罕)。翰天輔六年(即遼保大二年,1122)攻下遼西京以后,一直到天會(huì)五年(1127)常駐西京,《金史》卷二《太祖紀(jì)》:“(天輔六年三月)宗翰……己巳至西京,壬申西京降……乙亥西京復(fù)叛……四月辛卯復(fù)取西京……(七年六月)宗翰為都統(tǒng)……駐兵云中”。同書卷三《太宗紀(jì)》:“(天會(huì)三年,1125)十月甲辰,詔諸將伐宋……宗翰兼左副元帥……自西京入太原……(四年,1126)三月癸未,銀術(shù)可圍太原,宗翰還西京……八月庚子,詔左副元帥宗翰、右副元帥宗望伐宋……庚戌,宗翰發(fā)西京……(閏十一月)癸巳,宗翰至汴,丙辰,克汴城……(五年四月)宗翰、宗望以宋二帝歸。”其后,同書卷七四《宗翰傳》記:“是時(shí),河?xùn)|寇盜尚多,宗翰乃分留將士夾河屯守,而還師山西……(六年,1128)以宗翰為國(guó)論右勃極烈兼都元帥”。同書卷四《熙宗紀(jì)》:“(天會(huì)十三年,1135)以國(guó)論右勃極烈都元帥宗翰為太保,領(lǐng)三省事,封晉國(guó)王……十五年(1137)……七月辛巳……宗翰死”。碑文記(天會(huì))九年元帥府改撥河道,大約也和宗翰有關(guān)。此改撥后的河道,即今武州川水自第39窟以西繞云岡堡南側(cè)東流的河道。 三、皇統(tǒng)三年至六年(1143—1146)稟慧修復(fù)靈巖 稟慧修復(fù)的靈巖現(xiàn)已無(wú)存,其位置當(dāng)在已毀的靈巖舊址。近年在龍神廟以西的清理、調(diào)查,從未發(fā)現(xiàn)可以肯定是金代的遺址、遺物,而龍神廟以東石窟前面擁有面積較大的平地的,只第3窟一處,由此似更可證實(shí)關(guān)于唐以來(lái)的靈巖在第3窟這個(gè)推論。 四、建立《大金西京武州山重修大石窟碑》 皇統(tǒng)七年(1147)立。此碑元末尚存,所以《析津志》作者熊自得(《康熙豐城縣志》卷九:“熊自得,字夢(mèng)祥,橫岡里人。博學(xué)強(qiáng)記,尤工翰墨。元末以茂才異等薦為白鹿洞書院山長(zhǎng),授大都路儒學(xué)提舉、崇文監(jiān)丞。以老疾歸,年九十余”)可以抄錄全文。《成化山西通志》卷五所記:“始於神瑞,終於正光”,即根據(jù)此碑,又記:“金皇統(tǒng)間修”,疑也據(jù)此碑而言。清初志書(自《順治云中郡志》以下)雖還照抄成化、嘉靖兩志,但從刪去“金皇統(tǒng)間修”一語(yǔ),可以推知當(dāng)時(shí)對(duì)金代修建的事跡已湮沒(méi)不傳,依此推察此碑之廢,或與十寺之毀為同時(shí),俱在明中葉以后。又《康熙山西通志》卷五:“武州山……武州川水出焉,峪中有石窟寺,魏孝文帝常幸焉。山下有耿氏三冢,金皇統(tǒng)間建塔,上有志,父曰光祿,子曰銀青,孫曰昭勇”。耿氏三冢雖與本文無(wú)關(guān),但云岡金代遺跡稀少,因附記于此。

元代以后的云岡

一、稟慧所修靈巖元末尚存 按《析津志》引碑文于“前西京”下接“癸卯年臘月二十四日,予自東勝來(lái),是日宿于寺之方丈,受清供,次日達(dá)西江。次年二月八日始錄上草本于何尚書思誠(chéng)東齋。”碑文撰年是皇統(tǒng)七年丁卯(1147),上距癸卯計(jì)二十四年,即金天會(huì)元年(1123),下距癸卯計(jì)三十六年,即金大定二十三年(1183),因知此段文字非曹衍碑文,而是《析津志》作者熊自得自述旅程的記錄,該癸卯應(yīng)是元順帝至正二十三年(1363)。由這段旅程記錄,可證熊自得至正二十三年臘月二十四日曾親至稟慧所修的靈巖,并宿于靈巖方丈受清供,由此可推定元末此靈巖尚存。 二、云岡的元代游人題記 云岡元代墨書題記二處:一在第4窟南壁,一在第33窟北壁。前者有延祐 (1314—1320)紀(jì)年,后者有至元十三年(1276)、至元二十三年(1286)、至元廿四年(1287)、大德五年(1301)等紀(jì)年。 三、曇曜五窟前發(fā)現(xiàn)的長(zhǎng)方磚 抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間,日人挖掘和1954年云岡古跡保養(yǎng)所清理窟前時(shí),都曾在曇曜五窟前遼代敷地方磚之上,發(fā)現(xiàn)遼金以后所敷的長(zhǎng)方磚地面。這長(zhǎng)方磚地面,我們懷疑它與所論明中葉以前十名尚存有關(guān)。十名尚存則必有修繕,而這長(zhǎng)方磚約即遼金以后修繕十寺的殘存遺物。至于修繕的時(shí)間,根據(jù)磚的形制,最遲似不能下及明初以后。 四、明末以前的云岡 明代大同淪為邊防地區(qū),云岡似又行荒廢,包括上述金元靈巖在內(nèi)的云岡十寺,這時(shí)都逐漸毀壞,以至湮滅無(wú)聞。毀壞的絕對(duì)時(shí)間,我們雖不能確切指出,但從云岡現(xiàn)存的明代遺跡、遺物上推察,知約在明代中葉以后。云岡現(xiàn)存的明代遺跡、遺物有: 1.嘉靖三十七年(1558)所建、萬(wàn)歷二年(1574)修葺的云岡堡城 在岡南。 2.嘉靖四十三(1564)《重修云岡堡碑》 現(xiàn)存石佛古寺內(nèi)。 3.萬(wàn)歷二年所建的土城 在岡上。《雍正朔平府志》卷八:“云岡堡建於明嘉靖三十七年,萬(wàn)歷甲戌(即萬(wàn)歷二年,1574)改建于岡上,周一里四分零,高連女墻三丈五尺。地近腹裏,無(wú)分管邊墻,止設(shè)火路墩八座。今(順治間,1644一1661)裁并。”北京大學(xué)圖書館藏抄本《光緒左云縣志》卷三:“云岡堡……新舊二堡。舊堡設(shè)崖下,嘉靖之戊午(即嘉靖三十七年)也。因北面受敵,議移岡上,萬(wàn)歷之甲戌也。舊者仍留,以便行旅,新者尚土筑,女墻系磚包,共高三丈五尺,周圍一里五分”。 4.萬(wàn)歷十九年(1591)立“開(kāi)山歷代祖師墓塔”(插25)在岡上土城東北隅。 5. 萬(wàn)歷四十八年(1620)吳伯與“石佛寺碑” 現(xiàn)存石佛古寺內(nèi)。 6.崇禎二年(1629)立“妙明□□墓塔” 在岡上土城北端。 7.崇禎十七年(1644)鑄大佛寺鐵鐘 現(xiàn)存石佛古寺內(nèi)。 其中萬(wàn)歷十九年所立的開(kāi)山歷代祖師墓塔更比較明顯的暗示了明末以前云岡寺院的恢復(fù),而吳伯與《石佛寺碑》云:“奇樹(shù)yi'n[花-化+映]樓閣以蔥蘢……方岳玄中張公命酒其上”,當(dāng)即指云岡再次恢復(fù)以后的寺院建筑。

明清之際的云岡和現(xiàn)存的石佛古寺

崇禎十七年(1644)二月,李自成率起義民兵進(jìn)駐大同。三月,留過(guò)天星張?zhí)炝帐卦茖N逶拢?dāng)?shù)氐刂魑溲b勾引清兵屠殺云岡。明末以前恢復(fù)的云岡寺院又遭摧毀,所以自順治元年迄順治三年(1644—1646)曾重修云岡石佛寺。《光緒左云縣志》卷一○所收《重修云岡石佛寺碑記》詳記此事:“云岡以甲申三月為闖寇過(guò)天星盤踞……余不揣螳臂,馳軍士千人;於五月朔十日一舉而克復(fù)之,生縛過(guò)天星,寸磔以快云慎(“慎”疑為“鎮(zhèn)”之訛),使非慈云慧月之照,何以有此,因感佛土當(dāng)凈之義,于是鳩工庀材,重修以董厥事……是役始於甲申(崇禎十七年,1644)月(“月”前原缺數(shù)字),迄於丙戌(順治三年)五月,凡兩年而役竣”。(此碑《縣志》佚撰人,原碑今已佚,所記起義民兵事,又見(jiàn)《順治云中郡志》卷一二:“崇禎十七年甲申(1644)春,闖難陡發(fā),偽兵西來(lái),二月二十九日鎮(zhèn)城主將迎降,在城留住六日,殺明宗室殆盡,三月初六日兵過(guò)陽(yáng)和,留住一宿,東行鎮(zhèn)城,所留偽總兵張?zhí)炝眨?hào)過(guò)天星……兩閱月而國(guó)威東震,陽(yáng)和軍民約與鎮(zhèn)城軍民內(nèi)應(yīng),于是殺天琳及偽中軍張黑臉,恢復(fù)大同,時(shí)五月初十也”)。此次重修疑即因明末以前寺院舊址。重修后五年,即順治八年(1651)總督佟養(yǎng)量等人又大事修葺,《順治云中郡志》卷三:“石窟十寺……總督佟於順治八年率屬捐貲大為修葺,俾殿閣樓臺(tái)香積禪林,金碧瑩煌,巍然雁北一勝境也”。修葺后所立石碑現(xiàn)存石佛古寺內(nèi)。石佛古寺即現(xiàn)存后接第5窟、第6窟的云岡寺院,而這云岡寺院——石佛古寺,就其建筑形式和布置上觀察,當(dāng)即此順治年重修、修葺的云岡石佛寺。至于寺內(nèi)現(xiàn)存康熙三十七年(1698)、乾隆三十四年(1769)、咸豐十一年(1861)、同治十二年(1873)、光緒二年(1876)五碑所云的重修,約都不出增補(bǔ)、修整的范圍,也就是說(shuō),順治以后云岡的建置已沒(méi)有較大的變動(dòng)了。