今年7月,有幸成為由國家文物局、山西省文物局指導,北京大學考古文博學院、北京大學宗教考古研究所、云岡研究院聯合主辦的佛教考古與石窟寺研究專題研修班(第二期)學員,獲準于大同云岡石窟研修。今時逝過半,現將所學所悟聊以簡述。

1988年,在宿白先生倡導下,被譽為“黃埔一期”的全國石窟考古培訓班在云岡石窟舉辦,三十四年以來一直是業界佳話。且“云岡模式”對中國石窟寺開鑿的影響是深遠的。如宿白先生言,“東自遼寧義縣萬佛堂石窟,西迄陜、甘、寧各地的北魏石窟,無不有云岡模式的蹤跡,甚至遠處河西走廊、開窟歷史早于云岡的敦煌莫高窟亦不例外。”本人來自川渝地區,所在地絕大多數石窟寺的開鑿年代雖然較云岡石窟晚且基本上是民間所鑿,與云岡石窟差異甚大,但其中的某些石窟寺應是對早期石窟寺的繼承和發展,從而完成了石窟寺中國化的過程。從這個角度來講,我來云岡石窟研修可謂受熏陶覓“樣板”。

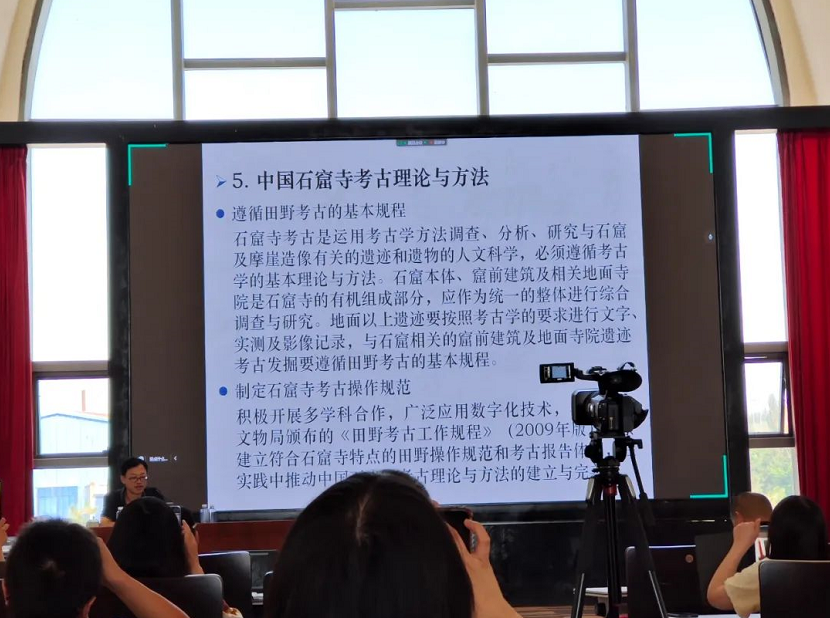

何以見熏陶?其一是云岡石窟之環境。依十里河畔,睹真容巨壯,覽山堂水殿之景,撫東山工業器件遺痕乃至聞見運煤之聲,無不讓人遐想世法所希,平城境遷。其二是宿白先生之格局。先生面對“駁”以無可撼動的事實及縝密的思維“討論”化之,謙謙君子泰然浮現。他留下的《敦煌七講》和《編寫龍門窟龕檔案和考古報告應予關注的幾個問題》,雖幾十年往矣,其中體現的與石窟寺考古報告編寫的思維毫不褪色。其三是諸位學者之師范。楊泓先生從一張“飛天”圖片出發,以小見大漫談北魏影塑。李崇峰教授在《中國石窟寺》課堂上明晰僧坊窟與僧房窟之辨,天王與神王之別。杭侃院長從對云岡石窟“露天大佛”的細節觀察,遞進發問引發深思;兼以循序善誘,拓寬對考古與藝術于石窟寺研究核心的認識。何利群研究員將《中國石窟寺考古中長期計劃(2021—2035年)》解析成一部中國石窟寺考古發展簡史,更加明確了中國石窟寺考古同仁須完成的中長期目標。

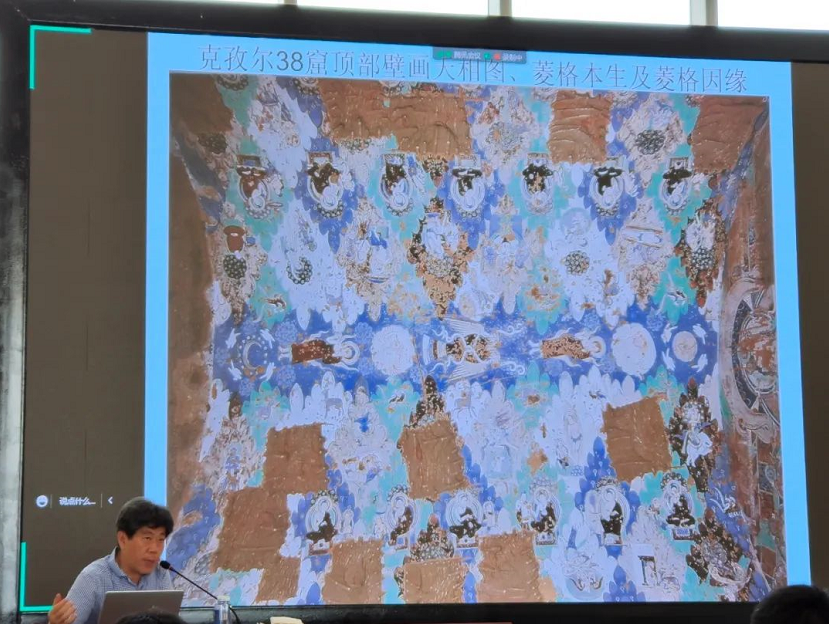

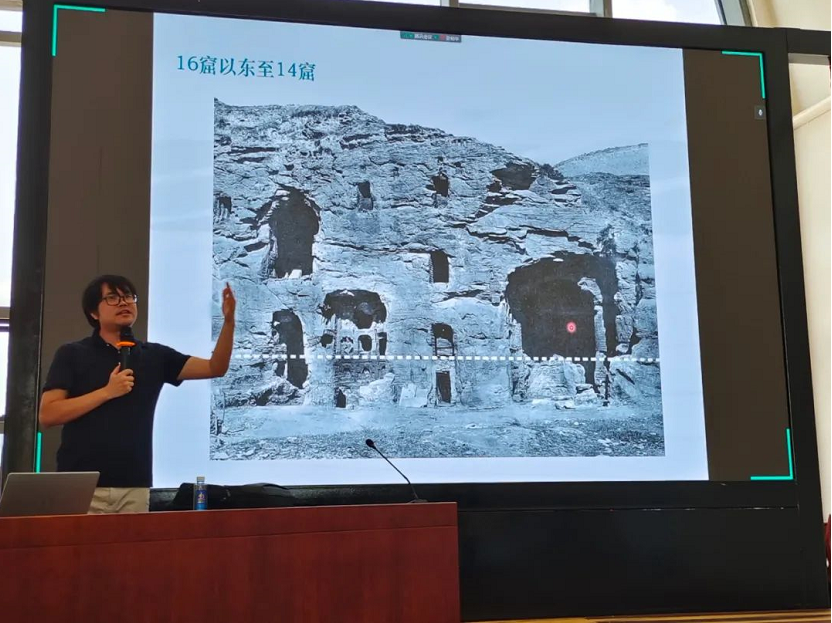

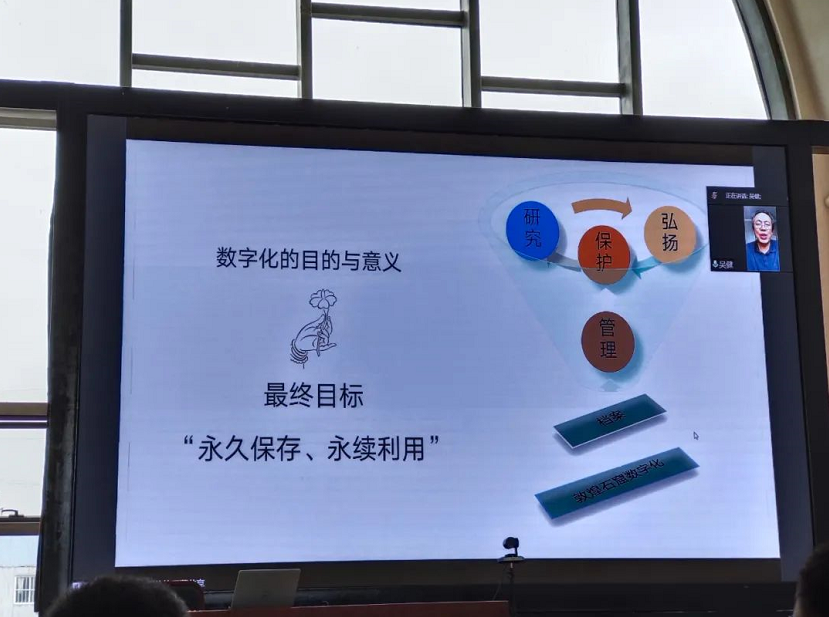

何以見“樣板”?我想更多的是技藝的增長。首先是石窟寺考古基本方法的初步習得。除各位老師在課堂上的經典提點外,云岡研究院王雁卿老師、劉建軍老師、張海雁老師等手把手指導,細至吊鉛錘、執角尺量距、調相機參數等。北京大學彭明浩老師,作為研修班班主任,教會我們運用考古學方法分析斬山過程,龕窟之間的組合、避讓、打破關系,甄別窟前建筑遺跡等。杭侃院長進洞窟指導我們觀察龕窟造像細節及相關草圖修改,“蓮瓣有幾瓣”“衣紋線條該向上弧一點兒”。其次是數字化保護技術的知行結合。研修班邀請浙江大學李志榮教授、武漢大學黃先鋒教授、北京建筑大學侯妙樂教授,邀請敦煌研究院吳健研究館員、故宮博物院黃墨樵副研究館員在線授課,豐富的案例呈現了數字化技術在文物保護領域的應用及對石窟寺考古的輔助作用。由云岡研究院數字化保護中心寧波主任領銜的數字化保護團隊,傾囊相授成熟的數字近景攝影、三維激光掃描等數字化技術方法,從操作各類儀器獲取數據,到使用軟件處理數據成圖,逐一突破。

云岡石窟是東方佛教藝術的曠世絕唱,更蘊含著各民族交往交流交融的歷史內涵,是公元5世紀中西文化融合的見證。我想接下來繼續浸滋于云岡高地研修,繼續石窟寺田野考古實踐,定能愈加“看明白”,不負研修班主辦單位希冀的人才培養初衷。