北京大學數字人文團隊赴云岡研究院開展學術交流活動

創建時間:2025.03.22

3月22日,北京大學數字人文團隊師生代表赴云岡研究院開展學術考察與交流活動,就云岡石窟文化遺產保護、數字化技術應用及前沿研究與我院專家學者進行了深入探討。

在云岡研究院研究員王恒帶領下,北大師生團隊實地考察了云岡石窟。王恒結合自身六十年的保護研究經驗詳細介紹了云岡石窟的開鑿歷史、藝術特色及保護歷程,為師生提供了理論與實踐相結合的專業視角。

學術報告會上,云岡研究院院長杭侃以《在北大理解云岡》為題,系統闡釋了云岡石窟作為國家工程的開鑿背景與過程、“云岡模式”的藝術特征及其廣泛影響,以及云岡的歷史景觀與造像量度等內容。杭侃全面回顧了北京大學與云岡研究院在文化遺產保護研究領域的長期合作成果,重點展示了石窟三維掃描、虛擬復原等數字化技術應用案例。他強調,未來云岡研究院將深化人工智能等新技術應用,構建更加完善的石窟寺預防性保護與研究體系,推動文化遺產的科學保護與傳承。

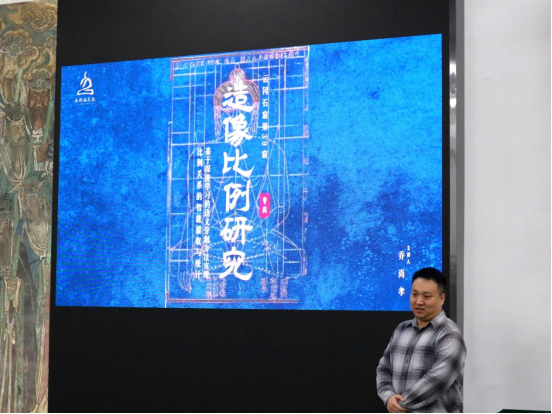

云岡研究院文博館員喬尚孝以云岡石窟第39窟為例,展示了科研團隊基于深度學習的千佛造像比例分析研究。該研究通過三維掃描采集數據,構建可供模型學習的數據集,訓練分割模型以自動提取比例信息,并結合傳統考古研究與無監督聚類方法,嘗試探索數字化基礎上的石窟科技研究的新路徑。

在研討環節,雙方學者重點圍繞云岡石窟第39窟項目的技術難點和跨學科合作模式展開深入交流。與會專家一致表示,未來將持續深化科研合作,推動學術研究成果向實際保護工作轉化,進一步強化了院校協同創新機制,為數字技術在文化遺產領域的應用拓展思路,助力云岡石窟的保護研究事業在數智時代煥發新生。

分享

20192