2021年12月,經(jīng)云岡研究院、山西省考古研究所、大同市考古研究所聯(lián)合編著的《云岡石窟山頂佛教寺院遺址發(fā)掘報(bào)告 全三冊(cè)》由文物出版社出版。全書(shū)共計(jì)30余萬(wàn)字,繪制線圖及拓片近3000張,編排圖版500余幅。同時(shí),為了全面展示云岡石窟山頂歷史面貌,報(bào)告中還收錄了1993 年云岡石窟山頂東部佛教建筑遺址的考古發(fā)掘簡(jiǎn)報(bào)。

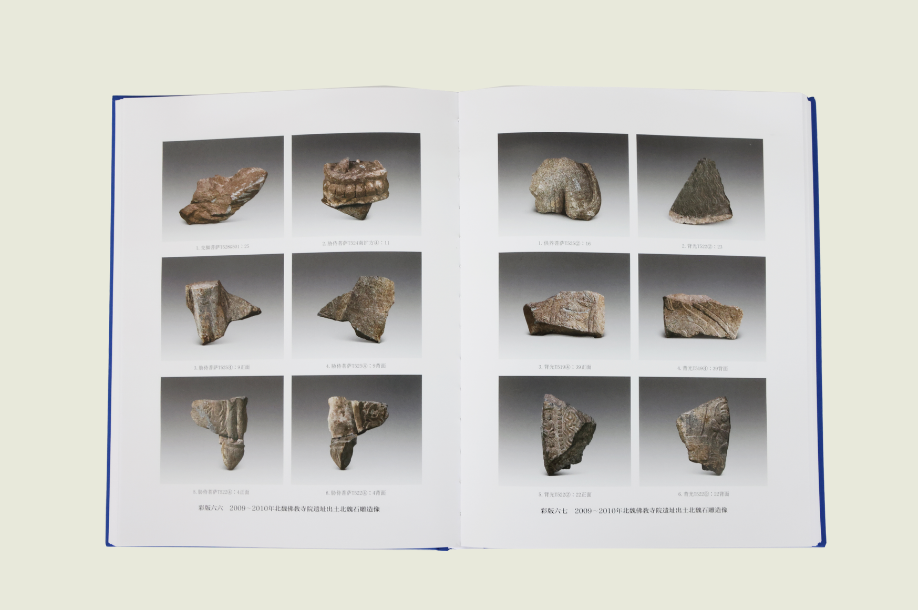

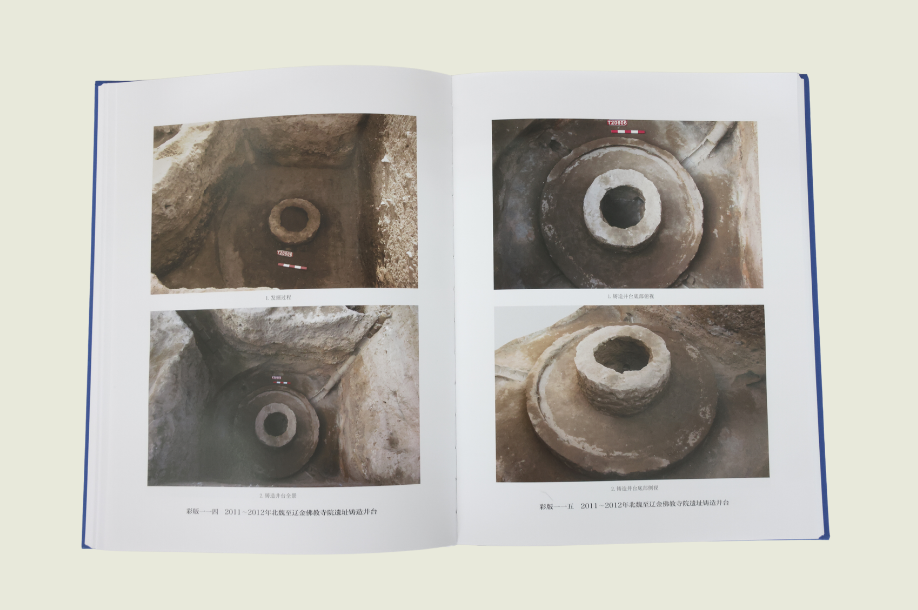

云岡石窟山頂佛教寺院遺址發(fā)掘是國(guó)家文物局指定考古項(xiàng)目,于2008年正式啟動(dòng)。云岡石窟山頂佛教寺院遺址發(fā)掘考古隊(duì)由云岡石窟研究院、山西省考古研究所、大同市考古研究所聯(lián)合組成,首先在西部山頂進(jìn)行發(fā)掘,面積2000余平方米,發(fā)現(xiàn)東周、北魏、遼金、明清諸時(shí)期的遺址和灰坑,出土了一批石器、骨器、鐵器、陶器和瓷殘片以及建筑材料等。此次發(fā)掘豐富了云岡地區(qū)的歷史文化面貌,對(duì)研究本區(qū)域的文化流變特別是先秦“武周塞”的位置有重要參考價(jià)值。2009~2010年云岡石窟山頂佛教寺院遺址發(fā)掘聯(lián)合考古隊(duì)在云岡西部山頂進(jìn)行第二次發(fā)掘,揭露面積3600平方米,發(fā)掘出一處保存較為完整的北魏遼金塔院式寺廟遺跡,出土塔基,前廊后室的北房、東房和西房等,印證了《水經(jīng)注》描寫(xiě)云岡石窟當(dāng)年“山堂水殿,煙寺相望”的雄大氣象。2011~2012年云岡石窟山頂佛教寺院遺址發(fā)掘聯(lián)合考古隊(duì)在云岡石窟第5、6窟山頂區(qū)域進(jìn)行第三次發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)一處北魏遼金塔院式寺廟遺跡和鑄造工場(chǎng)及水井、臺(tái)基等,其中鑄造工場(chǎng)的發(fā)現(xiàn)對(duì)研究《天工開(kāi)物》和冶金鑄造史以及宋遼金“失蠟法”都有重大意義。此次所發(fā)現(xiàn)的北魏遼金佛教寺院遺址榮獲“2011年度全國(guó)十大考古新發(fā)現(xiàn)”。1993 年發(fā)掘的云岡石窟山頂東部佛教建筑遺址,其面積約360平方米,塔基呈正方形,夯土臺(tái)外包砌砂巖石片,并設(shè)斜坡踏道。出土遺物有菩薩、弟子、飛天、千佛等石雕造像,獸頭門(mén)枕石及裝飾殘件,還有大量的北魏簡(jiǎn)瓦、板瓦、“傳祚無(wú)窮” 瓦當(dāng)、蓮花建筑飾件等,同樣屬于一座北魏佛教寺院。

發(fā)掘工作結(jié)束后,工作重心由田野轉(zhuǎn)向室內(nèi)整理。整理工作由山西省考古研究所與云岡石窟研究院聯(lián)合進(jìn)行。器物修復(fù)歷時(shí)一年多,繪圖和拍照時(shí)間較長(zhǎng),耗時(shí)三年多,同時(shí)測(cè)量器物和做器物卡片。期間整理的兩篇山頂佛教寺院遺址發(fā)掘簡(jiǎn)報(bào),分別發(fā)表在《考古學(xué)報(bào)》2016年第4期和2019年第1期。2016年將北魏釉陶板瓦(帶釉板瓦)、黑色陶瓦和遼代琉璃瓦等,送中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所科技考古中心化驗(yàn)分析,得出釉陶板瓦的釉層體系屬于高鉛低溫釉,黑色陶瓦推測(cè)可能是瓦片表層采用了滲碳工藝所致,燒成之后表層可能經(jīng)過(guò)磨光處理。化鐵爐出土的鐵渣和燃料,由北京科技大學(xué)做分析和測(cè)定,判定其年代在遼早期,也可判定熔煉所用燃料是煤。化鐵爐采用木扇鼓風(fēng),其半地下結(jié)構(gòu)和斜向風(fēng)道的結(jié)構(gòu)完善使得這些技術(shù)完全保留在了近現(xiàn)代的傳統(tǒng)工藝中。

此書(shū)的出版是云岡考古的第一部完整田野考古發(fā)掘報(bào)告,是“云岡學(xué)”研究的重要基礎(chǔ)材料,是“努力建設(shè)中國(guó)特色、中國(guó)風(fēng)格、中國(guó)氣派的考古學(xué)”的重大成果,更是踐行云岡研究院科研立院的具體表現(xiàn),極大地豐富了我們對(duì)中國(guó)古代早期皇家石窟寺的認(rèn)識(shí),有助于了解北魏前期云岡寺院的布局范圍和中國(guó)古代佛教寺院結(jié)構(gòu)的演變,對(duì)于打造“云岡學(xué)”這一學(xué)術(shù)高地意義重大。