2020年5月11日,

習近平總書記在云岡石窟視察并作出重要指示。

這是云岡歷史上值得銘記的珍貴時刻。

時值習近平總書記視察云岡石窟一周年,

云岡研究院策劃推出

“中國與世界:習近平總書記視察云岡石窟一周年”系列特展

本次系列展覽分為中國與世界兩個部分,

聚焦云岡石窟的歷史文化意義、世界意義,繼往開來,

希望能夠推動文化遺產當代價值的闡釋與實現。

中國部分由四個主題展覽組成,均配以云岡石窟發掘所獲文物,通過考古與相關研究成果,復原了北魏地理學家酈道元在《水經注》中記錄的“鑿石開山,因巖結構,真容巨壯,世法所希。山堂水殿,煙寺相望”這一云岡石窟恢宏景象,并使觀眾感受其中傳承千余年的燦爛歷史與文化。

世界部分由三個主題展覽組成,以圖片展的形式,通過世界范圍內動人心魄的文化遺產照片,向觀眾介紹和展示這些遺產地在研究、保護和利用等問題上取得的成果,在一個更廣泛的維度上來理解自我、展望未來。

本系列推送將逐一介紹七個主題展覽。

中國部分 展覽三

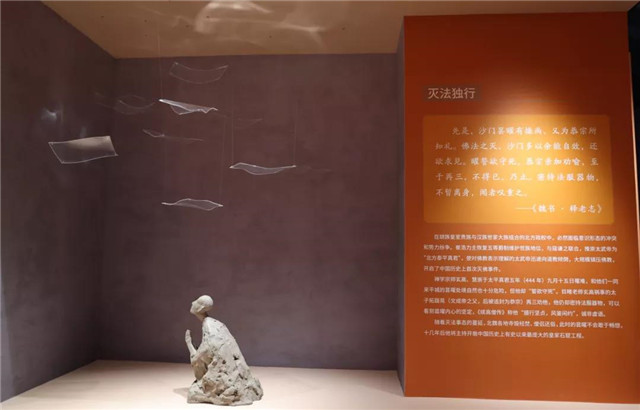

真容巨壯,世法所希——曇曜與大像窟開鑿

“真容巨壯,世法所希——曇曜與大像窟開鑿”聚焦于云岡石窟最早洞窟“曇曜五窟”。這五座大像窟整體布局嚴整,風格和諧統一,是中國佛教藝術發展史的第一個巔峰,并可能是世界上最早以巖石雕刻出的大型造像群,背后蘊含著北魏各民族對求同存異、多元共榮之路的探尋,意義深遠,堪稱典范。

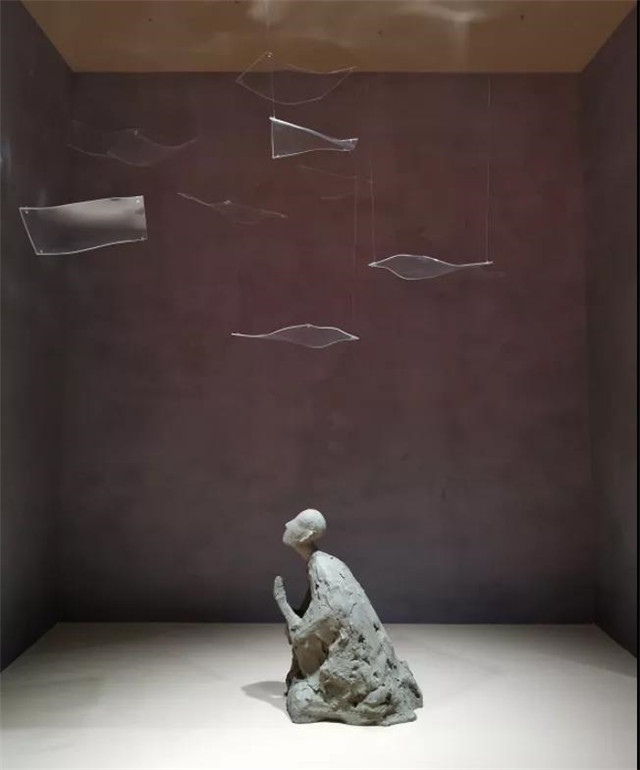

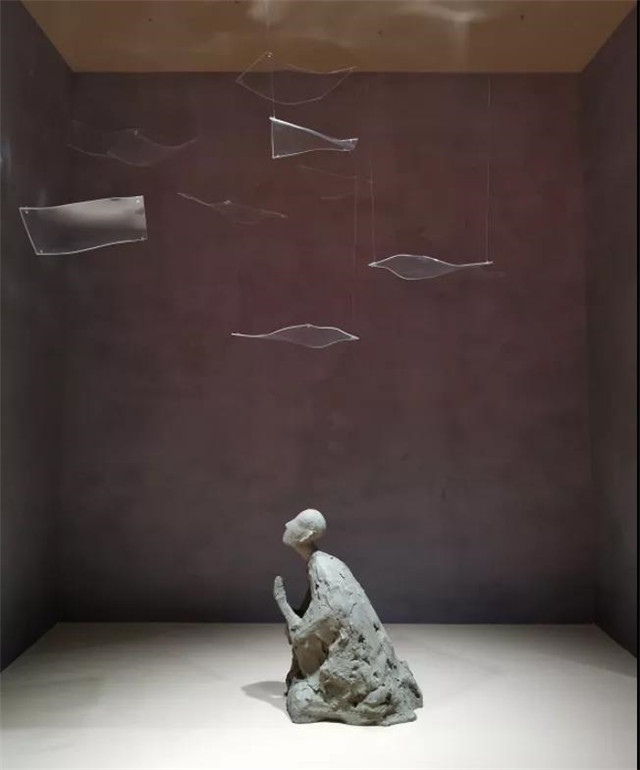

展覽圍繞僧人曇曜的生平展開,分為“序:武州山月”、“ 涼州:修行半生”、“平城:匯聚與波瀾”、“靈巖:‘嶄’新開始”和“結語:洪流行舟”五個部分。展覽以歷史文獻串聯曇曜的一生,勾勒出時代背景和開窟往事,展出曇曜五窟發掘文物,配合當代插畫、雕塑裝置等,拉進觀眾與曇曜的時空距離,感受曇曜的人格魅力和北魏民族交流融合的宏闊歷史。

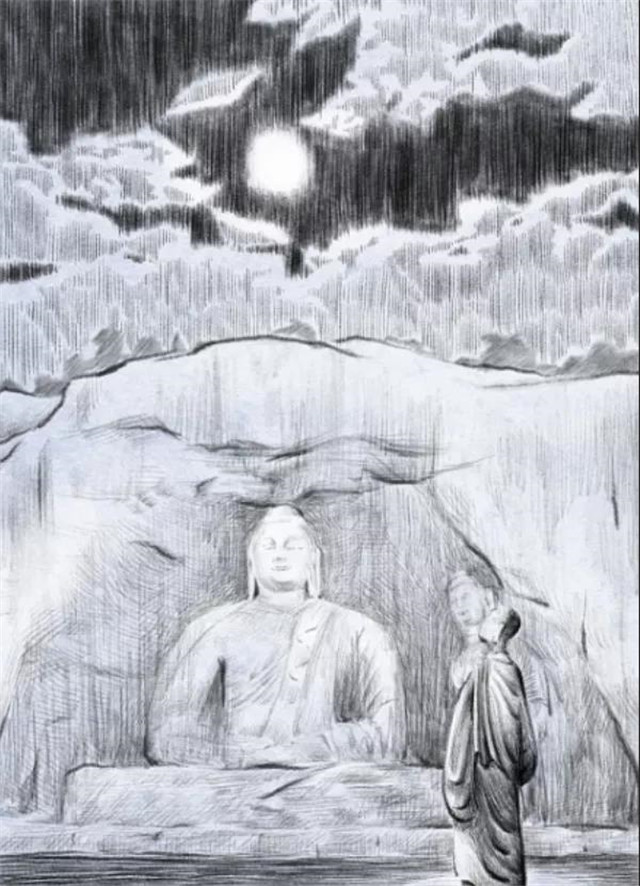

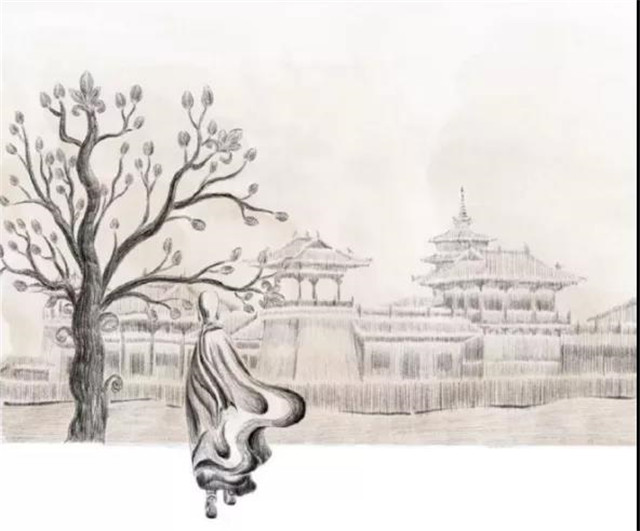

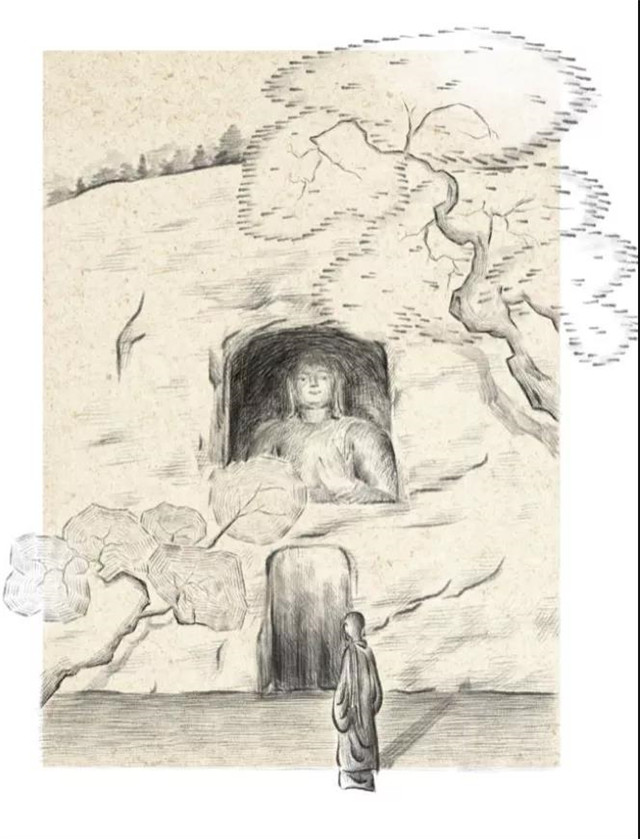

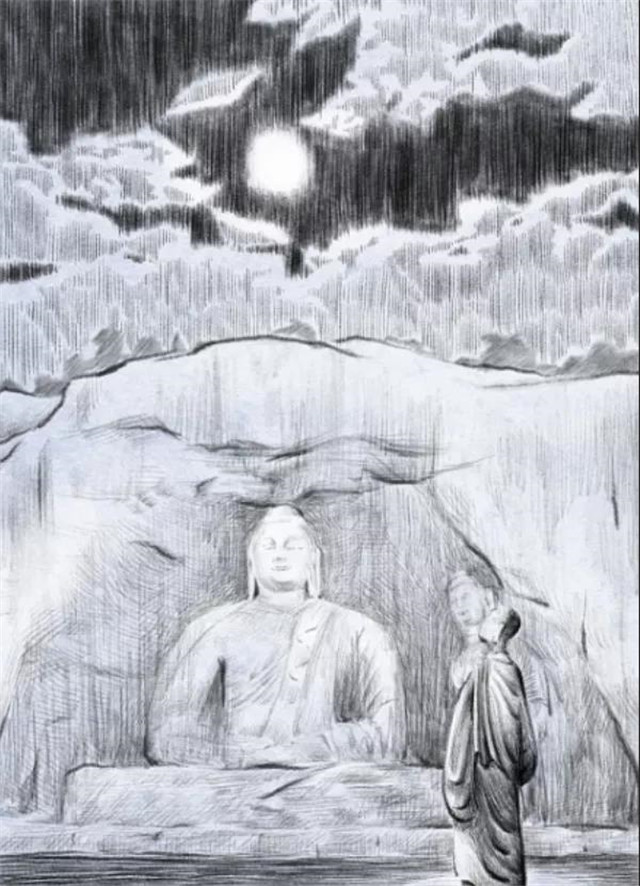

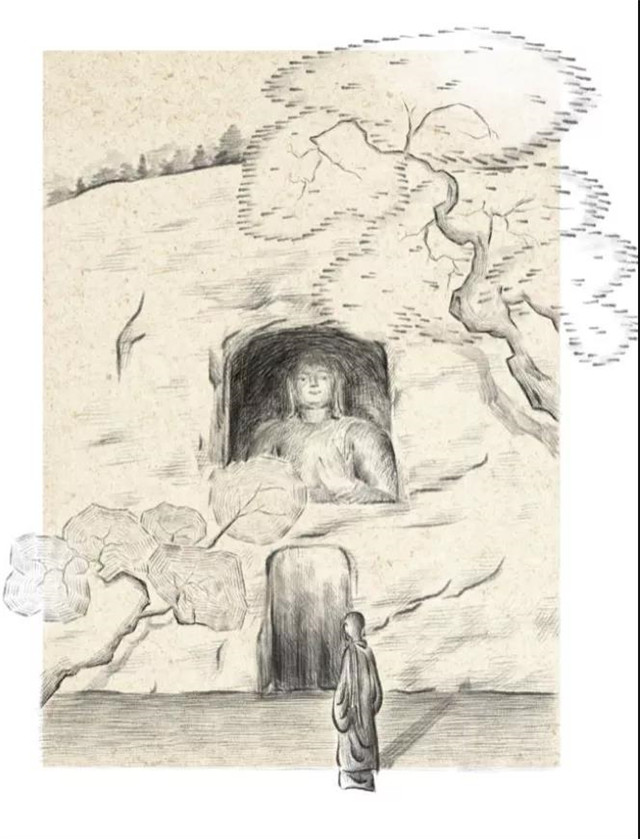

北魏孝文帝太和初年的一個秋夜,月華升起映照在平城西郊的武州山 ,一位僧人正借著月色凝望五座宏偉莊嚴的大像窟。他正是云岡石窟的開創者,高僧曇曜。從家鄉遠涉涼州弘法,又遭逢北涼滅亡被帶到平城,歷北魏太武、文成、獻文、孝文四朝,正是時局最動蕩、文化沖突融合最劇烈的年代,期間滅佛與興佛更宛如大夢一場,還有眼前傾皇室之力開鑿仍需面對重重困難的石窟……但這一切,最終沒能阻止他完成心中的宏愿。在這個平和的夜晚,一生中歷史與自然所給予的重重考驗又浮現在他眼前。

涼州:修行半生

自漢武帝開通西域,將涼州納入版圖,河西走廊一直是中原與西域陸路交通和文化交流的重要中轉站。西晉永嘉之亂后,中原陷入長期戰亂,地處西北隅的河西走廊反而成為一方凈土,“中州避難來者日月相繼”,粟特商旅帶來異域珍寶,西來的僧侶也在此駐錫傳法。

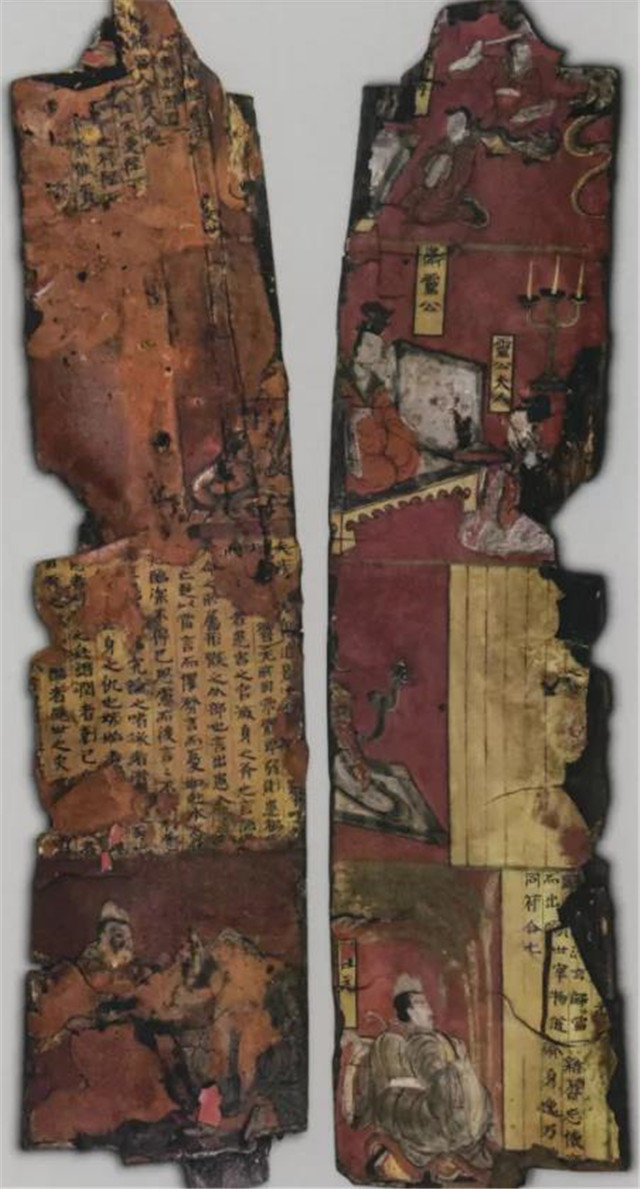

歷前涼張氏、后涼呂氏、北涼沮渠氏,百余年間河西地區佛學興旺,塔寺林立,因不同語言匯集,這里也成為了傳譯佛經的盛地。公元384年呂光攻下龜茲,平定西域,不但將龜茲高僧鳩摩羅什擄至涼州,還帶回“外國珍寶及奇伎異戲”,印度佛教的石窟開鑿也經由新疆地區傳入河西走廊,今武威南部的天梯山石窟便是北涼國君沮渠蒙遜開鑿。

在這樣的歷史背景下,僧人曇曜也來到了涼州,走入了歷史記載。史書中并未記載曇曜是哪里人,但從他的社會關系和譯經活動來看,他很可能來自罽賓,在北涼沮渠牧健統治時期(433-439年)抵達涼州。他雖未留下畫像,但衣著應與當時的僧人無異,身著袒右或通肩袈裟,有一副和中原人不同的面孔。

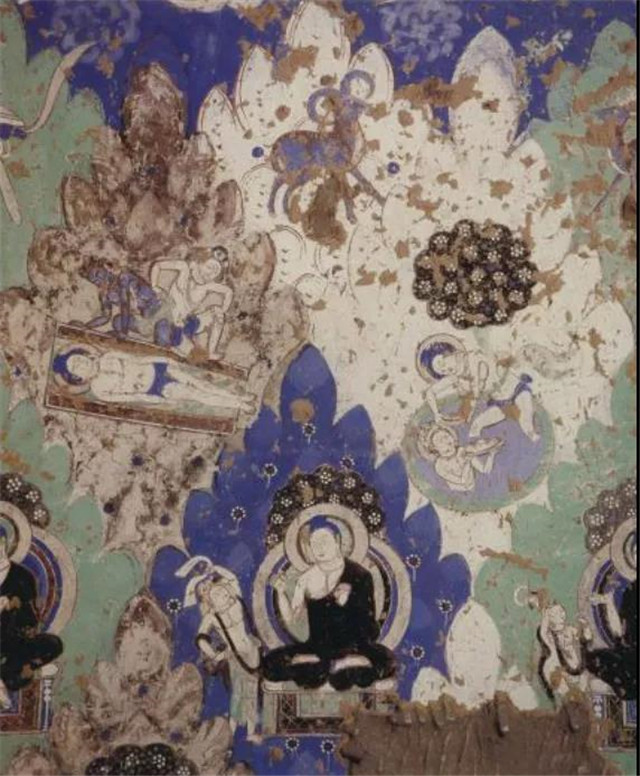

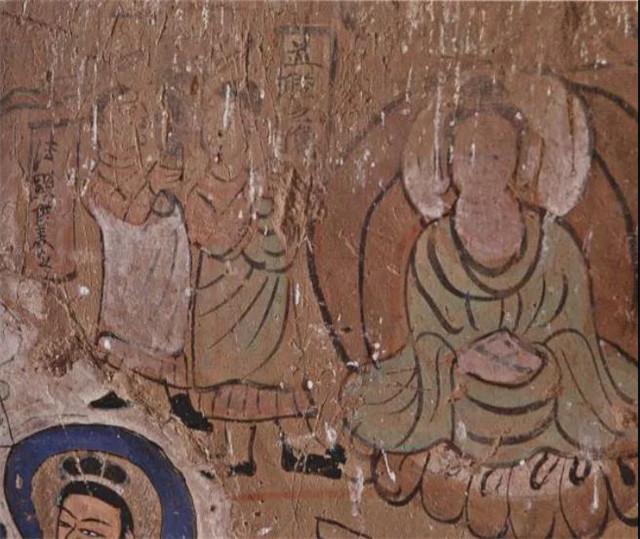

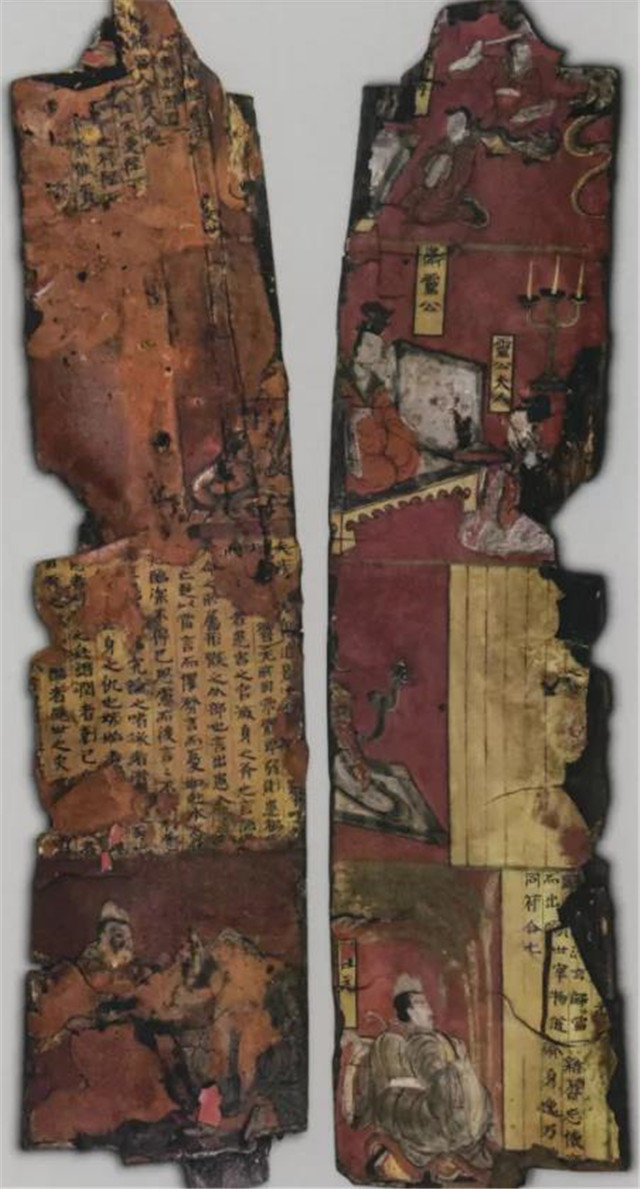

▲炳靈寺169窟北壁后部法顯、道聰像,可由此想象曇曜的形象。169窟有西秦建弘元年(420年)墨書題記,是石窟中發現的最早紀年。他在涼州的事跡雖不可考,但《高僧傳》記載他“以禪業見稱”。自印度佛教初期,僧侶就通過禪定冥想,觀想生老病死等場景來斷絕心中的欲念,達到更高層次的精神追求。后秦時期鳩摩羅什譯出一批禪經,禪觀實踐蔚然成風,涌現了一批著名禪僧,而十六國重視禪修、崇敬禪僧的風氣也對北朝影響深遠。對人世苦難的觀想、超越生死的了悟,大概正是曇曜在亂世中堅定信念前行的基礎。

河西不失為一生傳法譯經的歸宿,但歷史卻又將曇曜引上了更遠的征途。隨著北魏第三代皇帝太武帝拓展疆土,陸續對北方的柔然、北燕、西方的大夏、西秦、北涼、吐谷渾等征伐。太延五年(439年)太武帝滅北涼,“徙涼州民三萬余家于京師”,繁盛的北涼佛教也被帶到了平城。玄高、師賢、曇曜等高僧,應都是在此時一同來到了平城。沒有涼州佛教和石窟藝術,就不可能出現5世紀后半平城佛教的盛況。

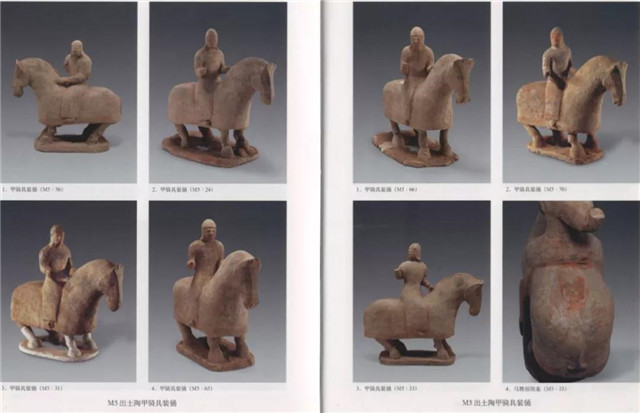

從涼州歷盡艱辛來到平城,歷史在曇曜面前展開了更為豐富絢爛的畫面,不同種族不同文化的人聚集在一起,共同建設一個前所未有的王朝。宿白先生在《平城實力的集聚和“云岡模式”的形成與發展》一文中寫道,太武帝將南北戰場俘獲的人口、財務都集中到了平城附近,據保守估計,人口至少要在百萬人以上。并且還特別注意對人才、伎巧的搜求。傳統儒學的禮樂制度、江南的衣冠風流、北族的風俗習慣、西域的珍奇與新法式,一時齊聚平城,比河西的民族匯聚、文化繁榮更甚,正在形成“雜相揉亂”的北方新文化形態。

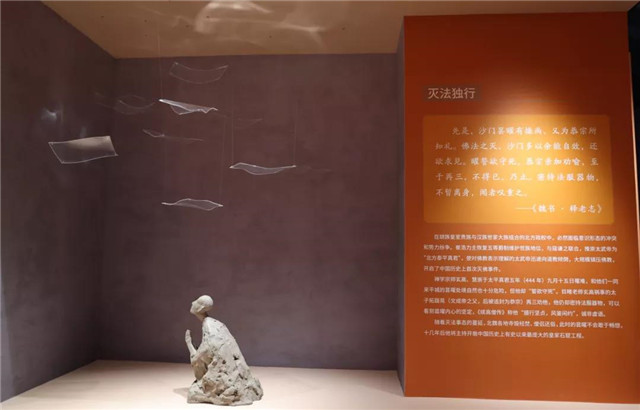

▲大同南郊北魏墓群107號墓出土薩珊王朝磨花玻璃碗到底哪一條路能“求同存異”,熔煉出一個共同體的新文化面貌?在連續的文化碰撞中,曇曜所堅持的信仰道路也遭遇了前所未有的考驗。崔浩力主恢復五等爵制維護世族地位,與寇謙之聯合,推崇太武帝為“北方泰平真君”,使對佛教表示理解的太武帝迅速向道教傾倒,大規模鎮壓佛教,開啟了中國歷史上首次滅佛事件。禪學宗師玄高、慧崇于太平真君五年(444年)罹難,和他們一同來平城的曇曜處境自然也十分危險,但他卻不顧太子拓跋晃的勸阻,密持法服器物,“誓欲守死”,可以看到他內心的堅定。隨著滅法事態的蔓延,北魏各地寺毀經焚、僧侶還俗,此時的曇曜不會敢于暢想,十幾年后他將主持開鑿中國歷史上有史以來最龐大的皇家石窟工程。

滅佛并沒有終結北魏存在的各種沖突,一種能兼容并包的文化呼之欲出。太平真君十一年(450年)崔浩被誅,隨即太子拓跋晃與太武帝先后去世,興安元年(452年)拓跋晃十三歲的兒子拓跋濬在一片風雨飄搖中登基,即文成帝,兩個月后發布了復興佛教的詔書。在6年又7個月的滅佛之后,仿佛噩夢醒來,平城佛教迎來了意想不到的興盛期,也給了曇曜一個新的開始。早在道武帝時僧人法果曾言皇帝“即是當今如來”,佛教作為協調統治集團矛盾、融合各民族關系的一種方法被提出,經歷了半個多世紀曲折被重新確立起來,而文成帝時期開始的大像、大寺建造工程,正是為了穩固這一方略,使北魏紛繁復雜的文化面貌呈現一統。

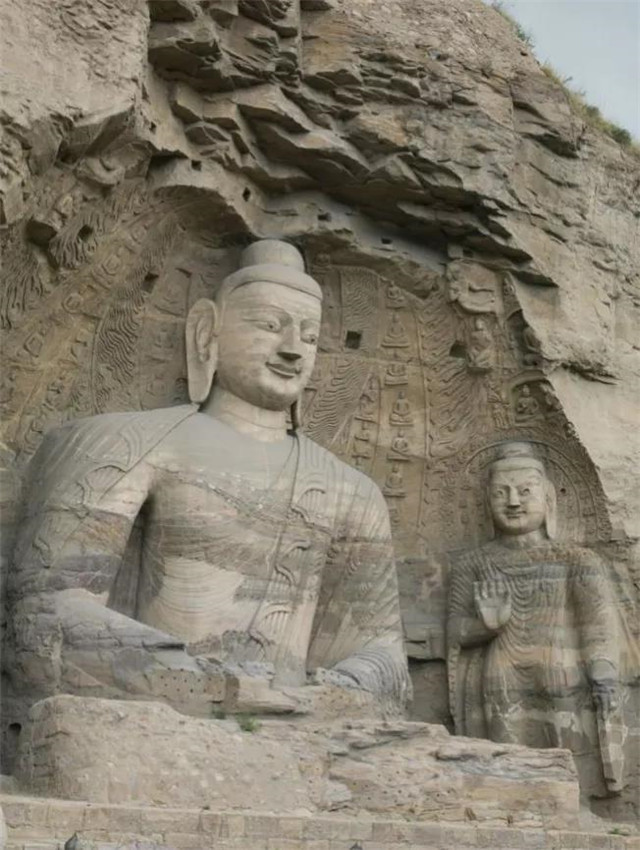

和平初年(460年)曇曜出任沙門統,擔當起了這一時代責任,不久他奏請文成帝于京城之西武州塞開鑿五座石窟,每窟雕鑿一尊60至70尺的巨大佛像,這是在眾多歷史因素的基礎上,前所未有的石窟開鑿工程。

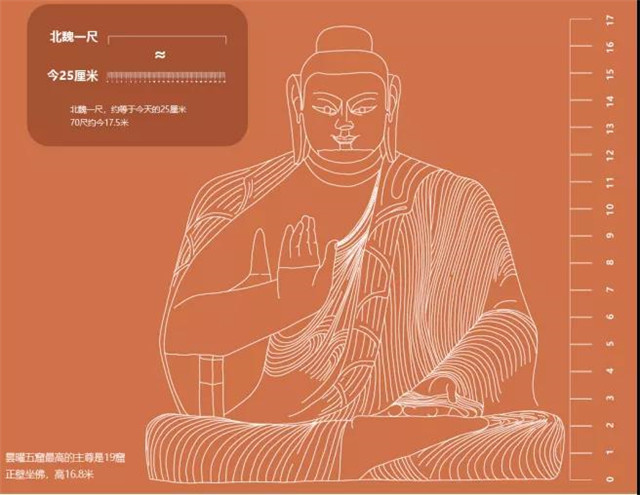

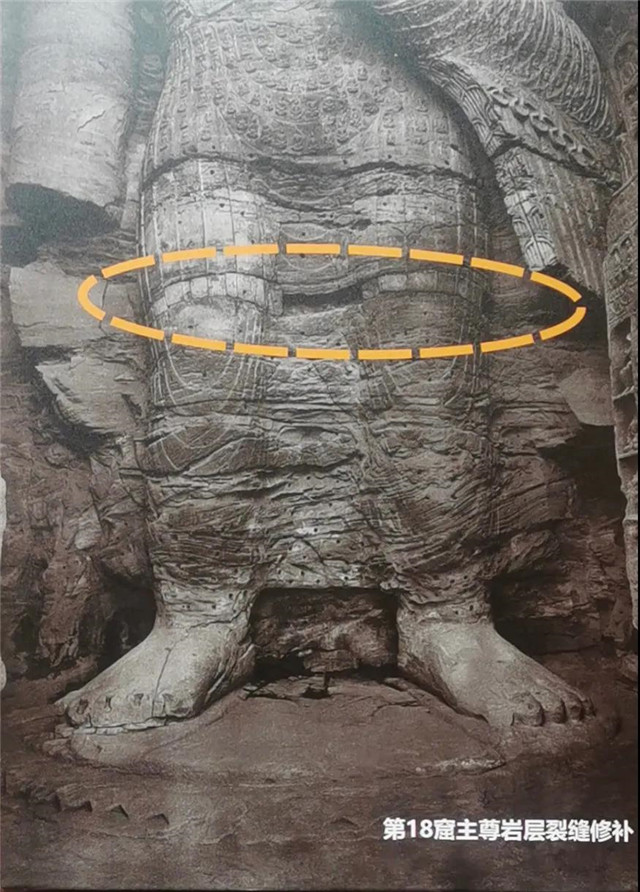

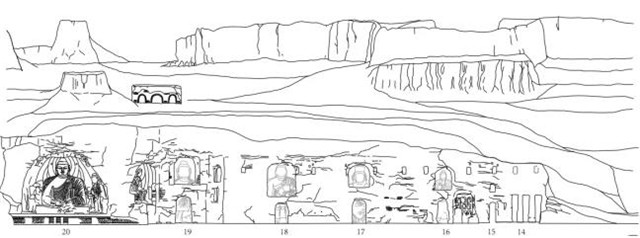

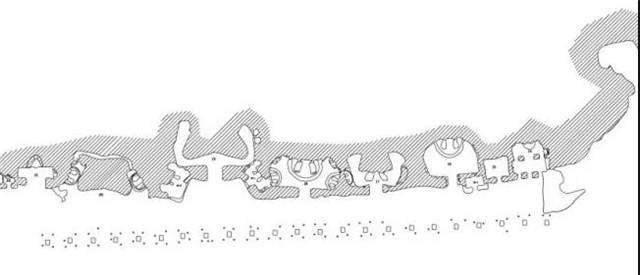

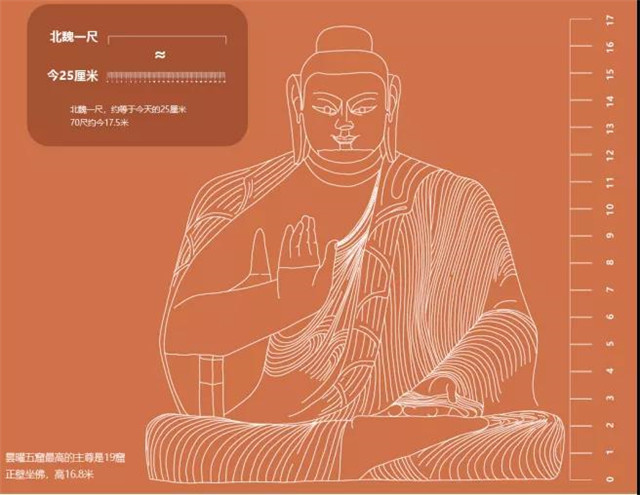

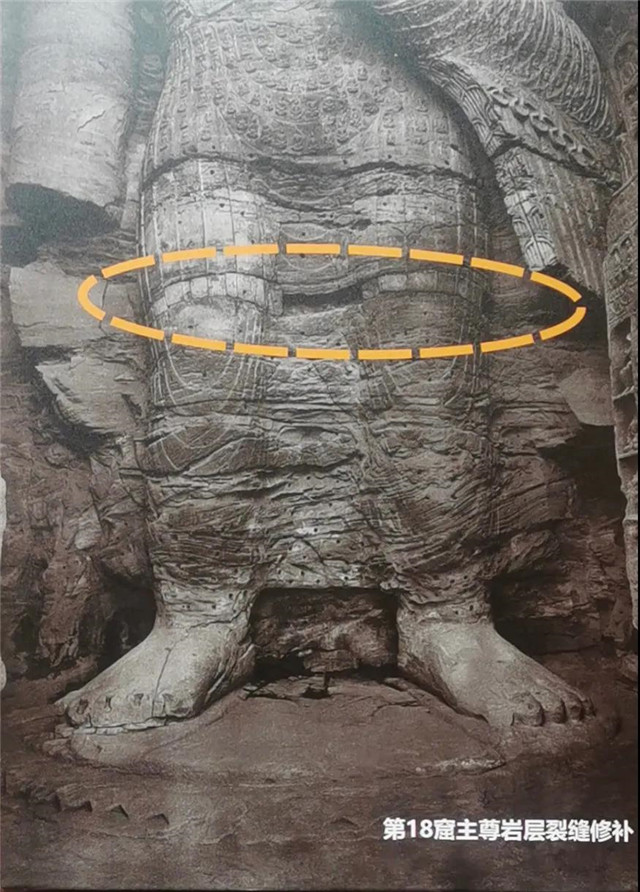

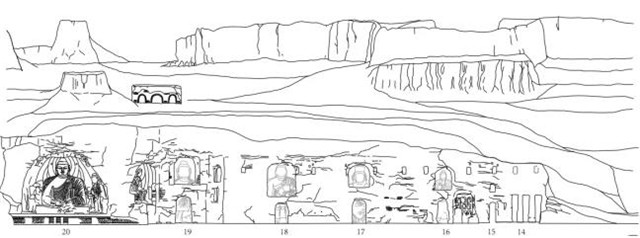

▲北魏一尺約今25厘米,曇曜五窟最高主尊是19窟正壁坐佛,高16.8米。云岡石質屬侏羅紀砂巖,較為松軟,同時在曇曜五窟開鑿區域內可見易受風化的泥巖帶,嚴重影響了雕刻。曇曜帶領工匠們研究了一整套開窟和補救的方法,最終五窟建成。金代曹衍所撰《大金西京武州山重修大石窟寺碑》中稱:“慮不遠不足以成大功,工不大不足以傳永世,且物之堅者莫如石,石之大者莫如山,上摩高天,下蟠厚地,與天地而同久。”

▲第20窟主尊胸部橫貫軟弱巖層,第20窟窟門及西壁立佛可能在完成后不久即坍塌

▲北魏時期蓮花缽,用云岡砂巖制成,1992年云岡石窟曇曜五窟窟前遺址出土

《魏書》載獻文帝皇興元年(467年)行幸武州山石窟寺,這是正史中對北魏皇帝游幸云岡的首次記錄,或可以視作曇曜五窟基本建成的標志。道武帝以來便有“皇帝即如來”思想,文成帝曾在平城五級大寺中為太祖以下五帝鑄釋迦立像,因此曇曜五窟也被認為象征五位北魏帝王,承載著北魏王朝從離散部落、統一北方到民族融合的歷史。

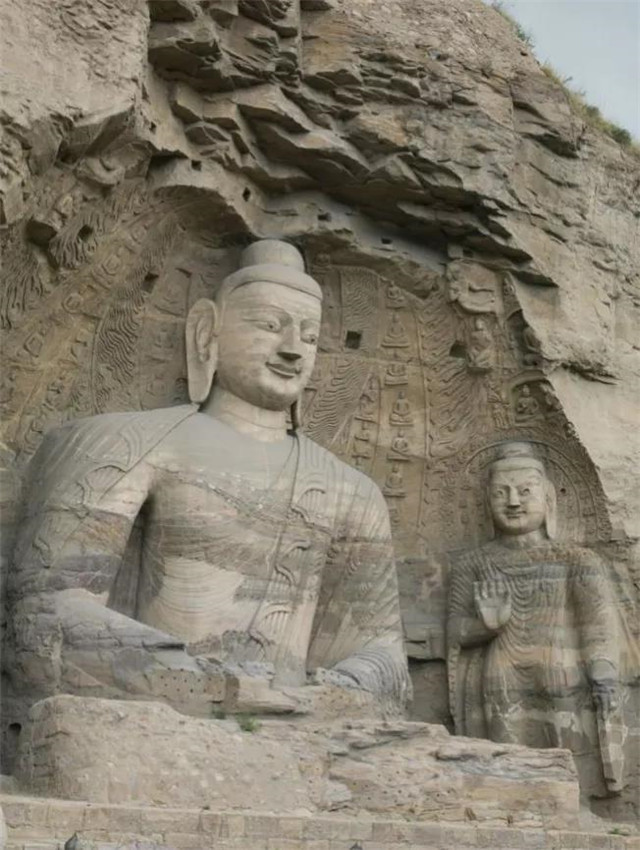

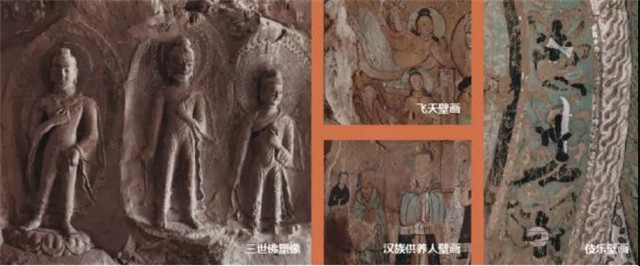

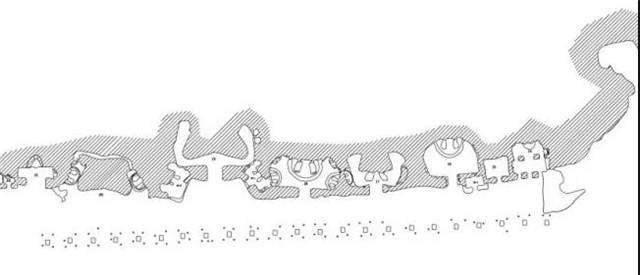

與龜茲十幾米高的泥塑造像不同,曇曜五窟是世界上最早以巖石雕刻出的大型造像群,而其最終成型是在一路傳來過程中多元文化的選擇、融合。石窟在龜茲、北涼發展出塔廟窟、大像窟,曇曜五窟則因地制宜,形成了平面呈馬蹄形的大像窟。造像主題繼承了河西的三世佛、交腳彌勒、千佛等,飛天形態改良,供養人形象極大豐富。在風格上犍陀羅、笈多風格交融,開鑿較晚的16窟已露出太和以后的褒衣博帶風貌。

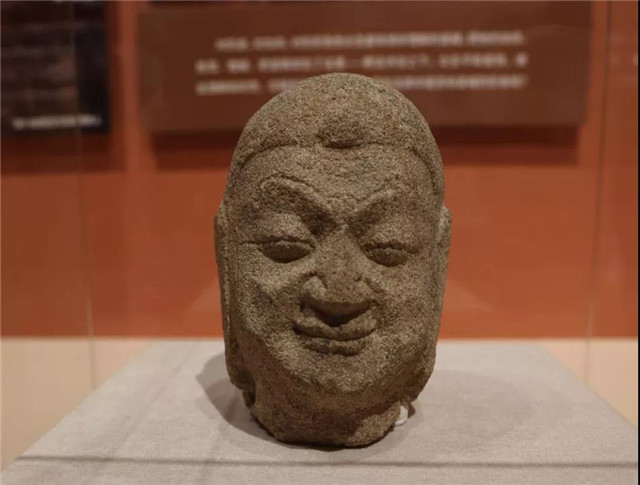

在開窟造像之外,曇曜組織過兩次大規模的譯經活動,希望佛法“流通后世意存無絕”。他的卒年不可考,但從僅有的文獻看,太和十年后便再沒有關于他的記載了,曇曜也自此消失于歷史中。但對歷史、對信仰、對形形色色眾生都有很好理解的曇曜,把他的信念、慈悲、理解、愿望永遠鐫刻在了這里——佛法沐浴之下,眾生平和喜悅,彼此理解和欣賞,交融共處,美滿祥和。在這其中是否有曇曜的形象呢?

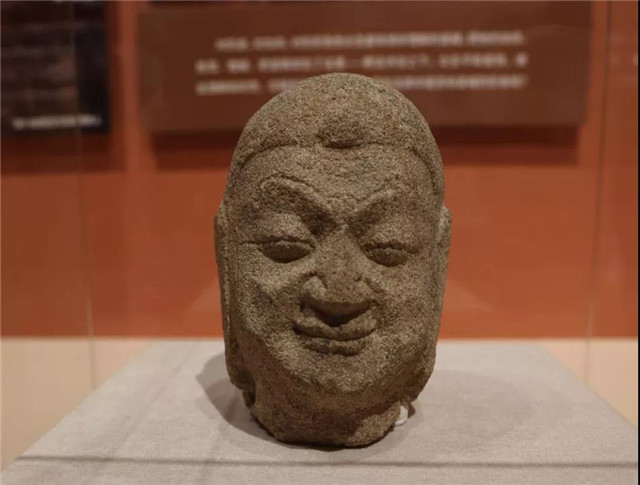

▲北魏時期弟子頭像,1992年云岡石窟第20窟窟前遺址采集

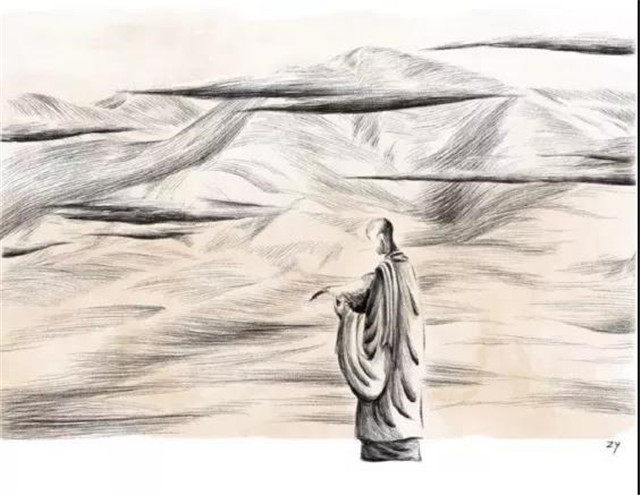

十六國北朝時代戰禍連綿,民生多艱,人間的苦難和生死一幕幕上演,個人就像被狂風裹挾行舟于歷史的洪流中,難以掌握自身的命運。因而生命的意義、解脫痛苦的方法成為了這個時代中人們共同探求的主題。在這迷航中,曇曜以始終如一的信念駕馭著小舟,在波譎云詭的人生際遇中,完成了自己的求索。多年后,胡太后在洛陽建造了九級永寧寺木塔,工程僅用了三年時間,是當時最高大壯麗的木構建筑,但十八年后便在北魏末年的風雨飄搖中焚毀了。而曇曜主持開鑿的佛像卻俯瞰著歷史煙云、蕓蕓眾生直到如今。歷朝歷代每一個經過石窟的人,都會被它的宏偉、堅定、悲憫、永恒所觸動。