2020年5月11日,

習近平總書記在云岡石窟視察并作出重要指示。

這是云岡歷史上值得銘記的珍貴時刻。

時值習近平總書記視察云岡石窟一周年,

云岡研究院策劃推出

“中國與世界:習近平總書記視察云岡石窟一周年”系列特展

本次系列展覽分為中國與世界兩個部分,

聚焦云岡石窟的歷史文化意義、世界意義,繼往開來,

希望能夠推動文化遺產當代價值的闡釋與實現。

中國部分由四個主題展覽組成,均配以云岡石窟發掘所獲文物,通過考古與相關研究成果,復原了北魏地理學家酈道元在《水經注》中記錄的“鑿石開山,因巖結構,真容巨壯,世法所希。山堂水殿,煙寺相望”這一云岡石窟恢宏景象,并使觀眾感受其中傳承千余年的燦爛歷史與文化。

世界部分由三個主題展覽組成,以圖片展的形式,通過世界范圍內動人心魄的文化遺產照片,向觀眾介紹和展示這些遺產地在研究、保護和利用等問題上取得的成果,在一個更廣泛的維度上來理解自我、展望未來。

本系列推送將逐一介紹七個主題展覽。

中國部分 展覽二

山堂水殿,煙寺相望——2011年全國十大考古新發現·云岡石窟窟頂寺院遺址考古成果

云岡石窟曾兩次獲得全國十大考古新發現,本展覽即重點呈現2011年云岡石窟窟頂寺院遺址的考古成果及學術價值。窟頂寺院遺址考古重現了兩處北魏至遼金時期的寺院遺址,是我國目前出土的規模最大、年代最早的石窟寺遺址,且遺址中的地穴式鑄造井臺、熔鐵爐布局也是中國考古史上的首次發現,為了解北魏云岡寺院的結構、布局和規模提供了新材料,并進一步確認了以云岡山頂寺院與山下石窟組合構成宗教信仰空間的新模式。本展覽以云岡窟頂建筑遺址考古成果為主要內容,分“ 云岡窟頂寺院遺址的發掘”、“北魏時期云岡石窟寺的建設”和“唐遼金對云岡的繼續使用”三個部分,我們將考古成果作為窟頂寺廟形態復原想象的原點,結合歷史文獻、同時期其他遺址研究的交叉考證,嘗試勾勒出云岡窟頂建筑曾經的景象,并對其在歷史中的演變進程進行說明。展覽通過圖文展板,輔以發掘實物,與觀眾一同踏上這趟探尋云岡窟頂建筑的歷史穿越,感受曾經北魏云岡的寺院生活場景。

引言:北魏時期的云岡景觀

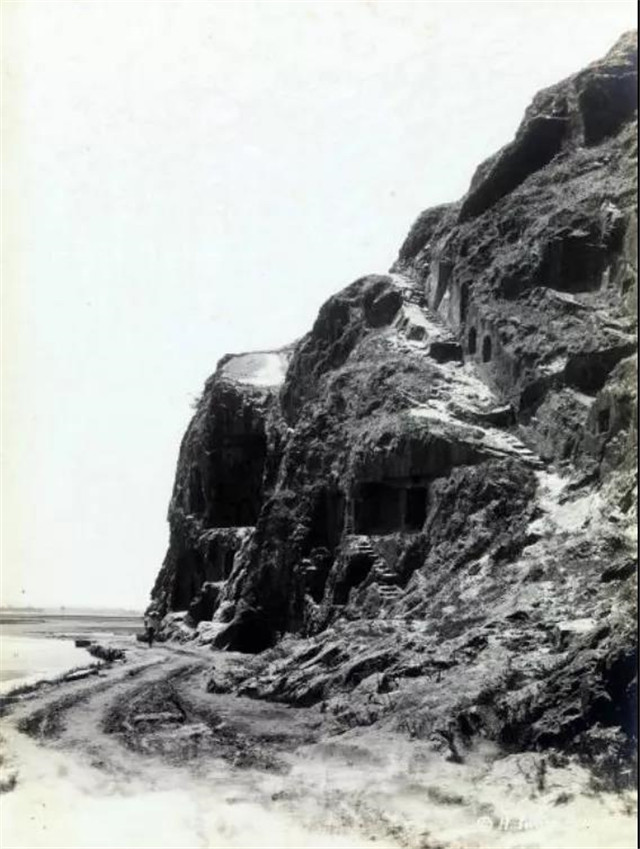

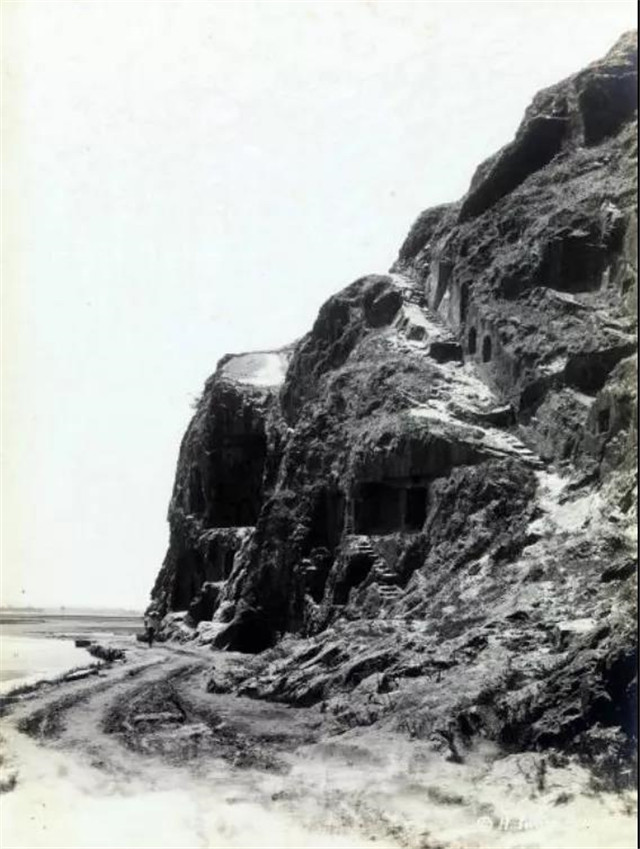

云岡石窟所在的武州山是一座山頂寬廣平坦的低矮“方山”。北魏時期,武州川自山南流淌而過,河道貼近山體,河北岸溝通兩京的驛道便緊鄰崖壁。在此開鑿的云岡石窟,洞窟直接面向大道,空間并不寬敞。直到金代天會九年(1131年),因石窟與武州川距離太近,屢受洪水侵擾,差三千工匠向南改撥河道,才改變了窟前空間局促的局面。

據文獻記載,云岡石窟的開創者曇曜在主持開窟時,曾“住恒安石窟(即云岡石窟)通樂寺”,并在此進行禪修、譯經等活動。又有“東頭僧寺,恒供千人”。

云岡的洞窟鑿石為之,供人瞻仰禮拜、教化祈福,歷千年仍存。那么,作為僧眾日常居住、修禪習定之所的寺院又在哪里呢?

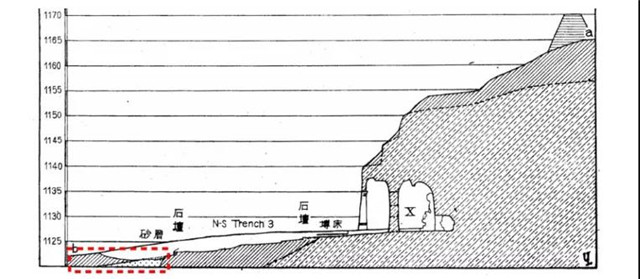

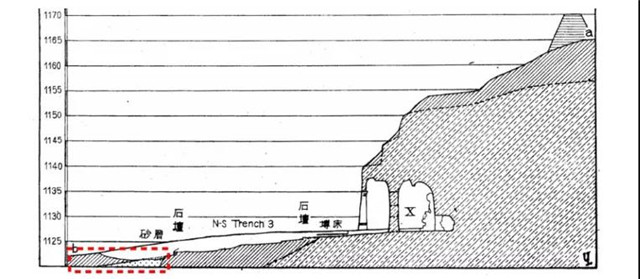

▲ 1940年日本學者在云岡石窟五華洞前發掘到的砂層范圍,砂層即武州川河道舊跡

▲ 云岡石窟第14-20窟前北魏河壩遺址。窟前北魏河壩的發現,為確認北魏時期武州川貼近云岡石窟以及金代改拔河道的史實提供了證據

自北魏時期至金代改撥河道前,由于武州川與云岡石窟所在山體距離很近,窟前并沒有可以用來建造寺院的空間;而洞窟直面岸北驛路,開放且嘈雜,也并非理想的居住和禪修之所。想要探索寺院的蹤跡,只能在石窟之外的空間尋找。云岡石窟上方的武州山頂,寬廣平坦,靠近石窟,卻又相對獨立,是適合建造寺院的場所,這里很早便引起了學者的注意。

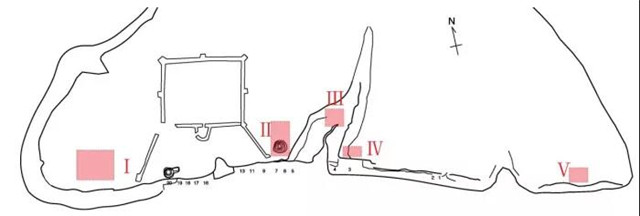

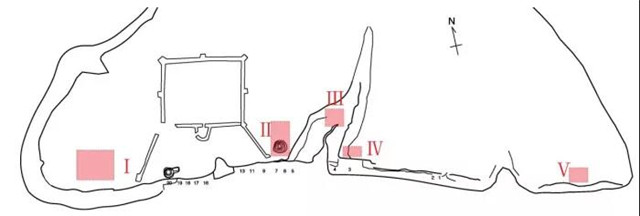

19世紀40年代,日本學者首先在云岡窟頂開展了小規模考古工作,發現了北魏和遼代的遺物與建筑遺跡(Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ)。1993年,云岡石窟在配合“八·五”保護維修工程開展窟前遺址發掘期間于東部窟群山頂發現一座北魏塔基(Ⅴ)。2010-2011年,山西省考古研究所、云岡石窟研究院、大同市考古研究所聯合在云岡窟頂一區和二區開展了連續兩年的大規模發掘,發現兩處北魏至遼金的佛教寺院遺址(Ⅰ、Ⅱ),被評為2011年全國十大考古新發現。云岡石窟山頂寺院的面貌逐漸被后人揭開。

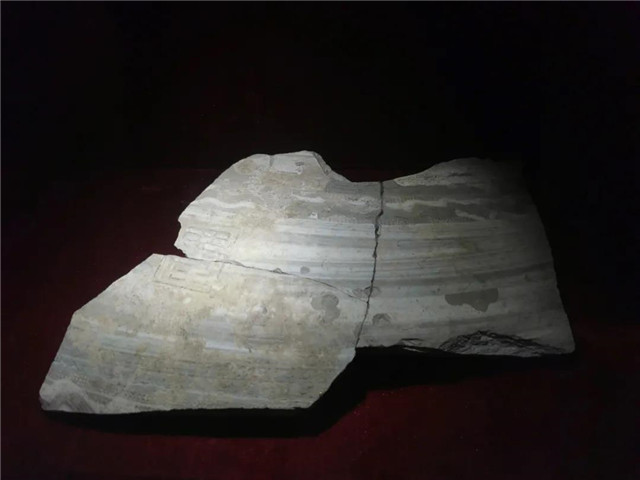

窟頂西區北魏寺院遺址位于第39窟至45窟上方,這是一座以塔為中心的塔院式寺院建筑遺跡。在發掘區南部有一座邊長約14米的方形塔基,在塔基東、北、西三面均發現廊房遺址共20間,均為前廊后室。廊房有單間與套房,部分房間內有土炕、灶坑和煙道。在建筑群西南角還有兩個窯址,其內尚存燒制扭曲的瓦當和板瓦。出土遺物以北魏時期的建筑材料為主,此外還有少量佛教石刻和日用器物殘件。▲ 北魏“傳祚無窮”瓦當,窟頂西區北魏佛教寺院遺址出土

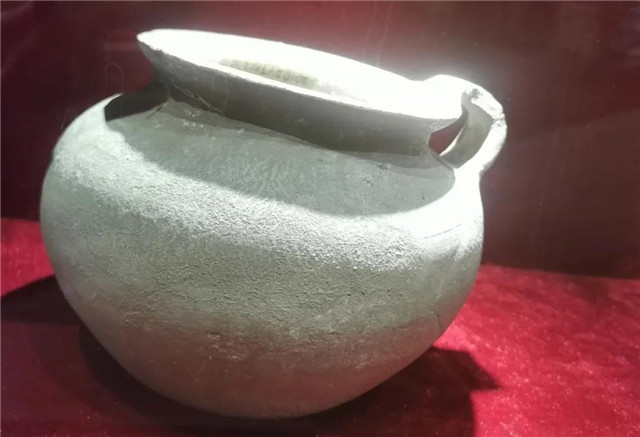

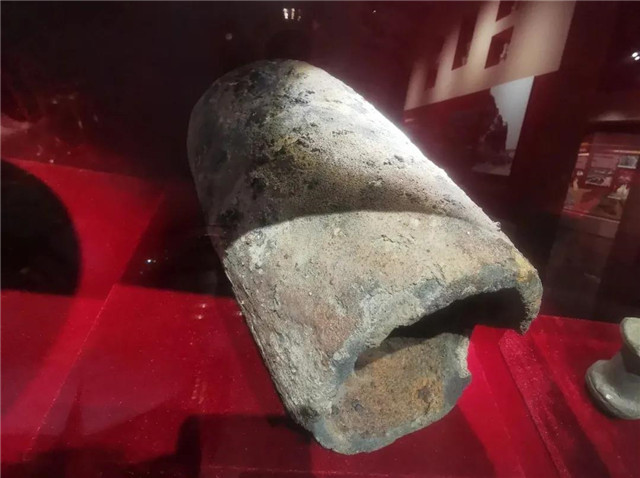

窟頂二區北魏遼金寺院遺址位于第5、6窟上方,發掘區南部為一北魏至遼金時期的塔基遺址。塔基中部是北魏遺跡,四周有回廊,其外則包以遼金時期擴建的八邊形塔基。發掘區北部則是一處遼金時期的鑄造工場遺跡。發現了地穴式鑄造井臺和30座熔鐵爐。熔鐵爐環繞于鑄造井臺周圍,一頭有鼓風口和安裝固定風箱的遺跡,爐內有鐵渣、坩堝碎片等,是我國最早的地穴式鑄造井臺。出土遺物中,北魏時期多為建筑構件,遼金時期除建筑構件外,還出土了多樣的日用器物,另有少量唐代瓷器。

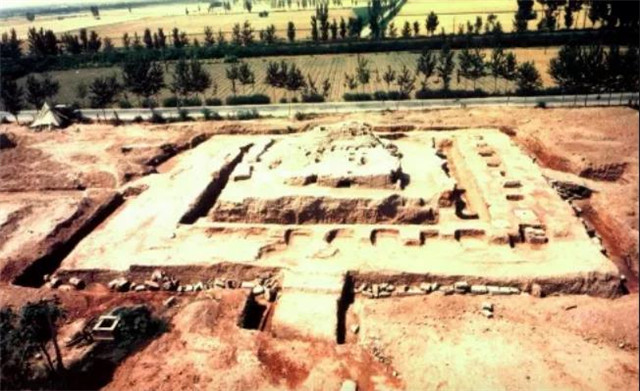

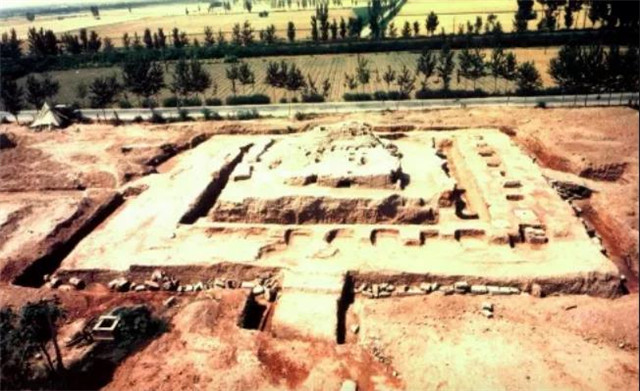

▲ 窟頂二區北魏遼金佛寺遺址全貌(照片左側為南)。云岡堡東側南部為一塔基,北部為鑄造工場遺址

▲ 北魏泥塑菩薩頭像,窟頂二區北魏遼金佛教寺院遺址出土云岡窟頂發掘的兩座北魏塔基,都距離石窟的崖面很近,想來北魏時期行走在石窟前,仰頭便可望見山上的塔寺,依傍河水的石窟與窟頂的塔寺輝映,正是“山堂水殿,煙寺相望”。那么,北魏時期的塔與寺院是什么樣呢?

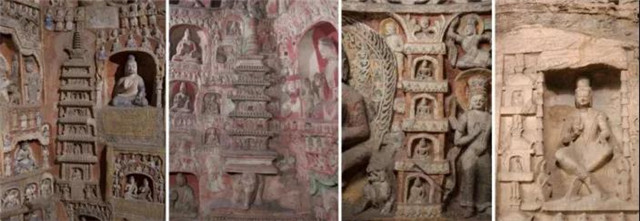

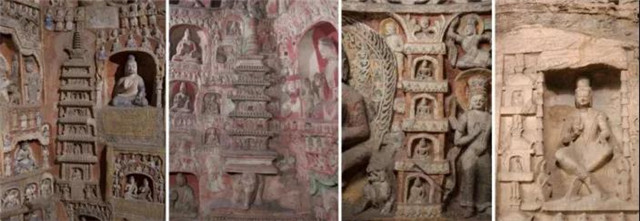

自東漢時佛教傳入中國,佛寺、佛塔隨之行于全國。北朝時,佛教發展繁盛,北魏平城“京邑帝里,佛法豐盛,神圖廟塔,桀峙相望”,云岡石窟窟頂佛寺遺址的發掘,為北魏時期佛寺及佛塔建筑提供了新的例證。在云岡石窟窟頂遺址的歷次發掘中,共發現了三座北魏塔基,平面皆為方形,這與此前經過考古發掘的北魏永寧寺塔基平面相同。而云岡石窟中也保存有很多佛塔形象,透過它們亦可以對曾經矗立于窟頂的佛塔風貌進行一番暢想。

▲北魏洛陽永寧寺塔基全景(南—北)

▲云岡石窟第2窟中心塔柱

根據發掘出土的廊房和塔基遺跡,可以判斷這里曾是一座以佛塔為中心、四周僧房圍繞的塔院式寺院。遺址中出土有數量較多的“傳祚無窮”文字瓦當,以直白的文字表達了皇位永傳、帝祚永延的祈愿,或許正標志著這座佛寺乃是一座皇家寺院。在云岡窟頂發現的這些寺院,所處位置相對獨立,其與山下道路有一定距離,不容易受到過往行人、車馬的影響,環境清幽,適合僧人居住和修行。寺院遺址的出土遺物多見日用陶器而少見佛像,則更意味著此處不是禮佛之所,而是供僧侶生活或譯經藏經的場所。曇曜在主持開窟時,便住在云岡的寺院中開展禪修、譯經等活動,那么云岡窟頂的北魏佛寺應在石窟初建之時或更早就已具有一定規模。

▲北魏“西窟”戳印陶片,窟頂西區北魏佛教寺院遺址出土。陶片上有“西(四)窟”二字戳印,可能意味著在北魏時期,曾對窟群做過分區。而在云岡石窟,早期石窟所承載的居住、禪修等功能,均由位于山頂、遠離大道的地面寺院取代,功能的分化,推動了山下石窟和山頂寺院的空間和布局分化,二者結合起來,共同構成一個完整的宗教場所。這種選址及功能布局,開大型皇家石窟的先河,不但被北魏遷洛后開鑿的龍門石窟繼承,也對北魏之后的大型石窟開鑿產生了深遠影響。

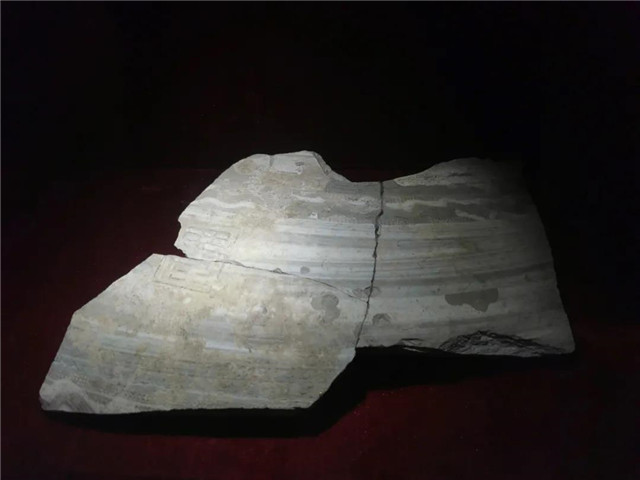

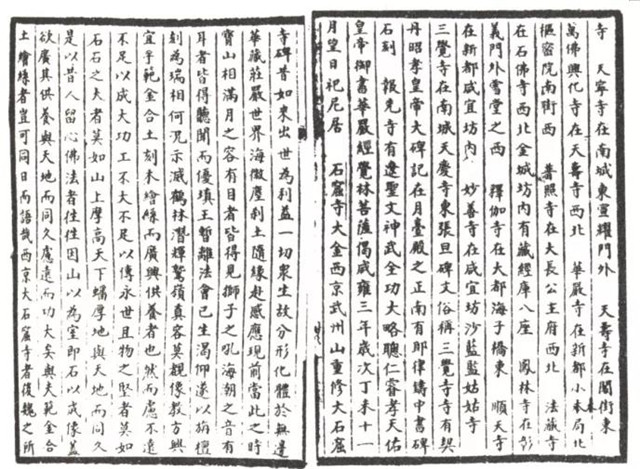

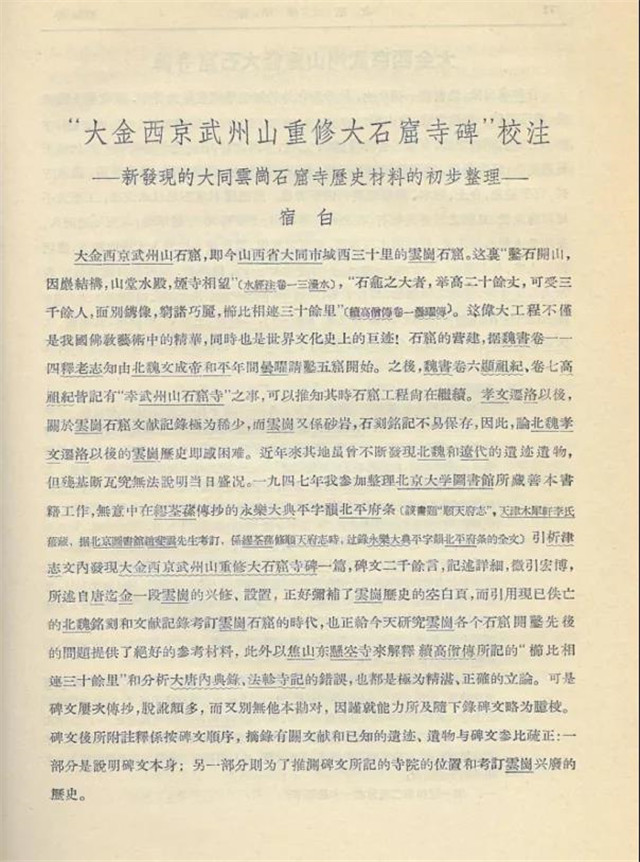

孝文帝遷都洛陽后,平城仍為北魏王朝的北都,云岡石窟的營建直至正光年間因戰火四起而終止,逐漸掩進了歷史的迷霧。后世的學者們只能通過爬梳零散且有限的文獻記載,拼湊此后千年間云岡石窟的面貌,在這個過程中最為重要、取得突破性進展的,莫過于《大金西京武州山重修大石窟寺碑》的再發現,而窟頂遺址的發掘更彌補了文獻所未載。據碑文,遼代在云岡多次興工修建,工程規模巨大,十寺之說,可能便自遼代始,“十寺”以北魏時期所開鑿的石窟為主體,在窟前加建木構建筑而成。同時,“復有上方一位石室數間”,可能即指窟頂之建筑。十寺在遼代末年因兵燹焚毀,金代又再度恢復,直至明代荒廢。

▲繆荃孫抄校《永樂大典·順天府》中《大金西京武州山重修大石窟寺碑》書影。該碑文為金皇統七年(1147年)夷門曹衍應大傳菩薩戒提點西京大石窟寺沙門稟慧之邀請而撰寫的。元至正二十三年(1363年),熊自得親訪云岡,抄錄《金碑》全文,后補入《析津志》一書內。▲宿白《“大金西京武州山重修大石窟寺碑”校注——新發現的大同云岡石窟寺歷史材料的初步整理》論文書影據《金碑》記載,在北朝之后,云岡石窟在唐代、遼代、金代等時期都有過修治,特別是在遼、金時期,都進行過大規模的建設活動。1972年至1993年,通過在五華洞窟前建筑遺址、龍王廟溝西側寺院遺址和第三窟窟前遺址的考古發掘工作,發現了多處遼金時期的窟前建筑遺跡,并一處遼代寺院基址。而2011年在云岡窟頂二區建筑遺址中所發現的塔基,其內部為方形的北魏塔基,外部則為后期加建的八角形塔基,八角形是遼塔中較為普遍的形制,此處的塔基,可能正是遼代在云岡浩大的重修工程的一部分。石窟、窟前建筑與窟頂寺院,共同構成了遼金時期云岡石窟的信仰空間與景觀。

在云岡窟頂二區遺址的發掘中,還發現了一處遼金時期鑄造工場,由地穴式鑄造井臺和三十個熔鐵爐組成。其形制基本可與《天工開物》中的記載相對應,根據井臺的深度推測,此處鑄造的可能是高約2米的鐵鐘,應該與遼金寺院的建設有密切聯系。

一千五百年前,當一位旅人途徑武州塞,一定會為眼前壯麗的景象心魂震蕩——武州川河水如帶,夾岸林木蔥郁,宏偉的佛像俯瞰著山前繁忙道路,而山頂卻寧靜曠遠,隱約可見寺院與寶塔,并傳來悠揚鐘聲,這正是酈道元筆下“山堂水殿,煙寺相望,林淵錦鏡,綴目所眺”的風致。隨著2011年云岡石窟窟頂建筑遺址的考古工作,兩處北魏至遼金時期的寺院遺址從歷史塵灰中重現,這不僅是我國目前出土的規模最大、年代最早的石窟寺遺址,遺址中的地穴式鑄造井臺、熔鐵爐布局也是中國考古史上的首次發現,為了解北魏云岡寺院的結構、布局和規模提供了新材料,并進一步確認了以云岡山頂寺院與山下石窟組合構成宗教信仰空間的新模式,讓今人穿過千載飛逝的時光,得以重返云岡的輝煌時代,感知“云岡模式”對中國石窟寺的深遠影響。