2020年5月11日,

習近平總書記在云岡石窟視察并作出重要指示。

這是云岡歷史上值得銘記的珍貴時刻。

時值習近平總書記視察云岡石窟一周年,

云岡研究院策劃推出

“中國與世界:習近平總書記視察云岡石窟一周年”系列特展

本次系列展覽分為中國與世界兩個部分,

聚焦云岡石窟的歷史文化意義、世界意義,繼往開來,

希望能夠推動文化遺產(chǎn)當代價值的闡釋與實現(xiàn)。

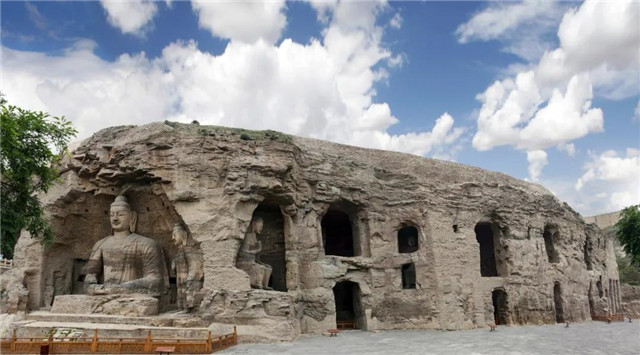

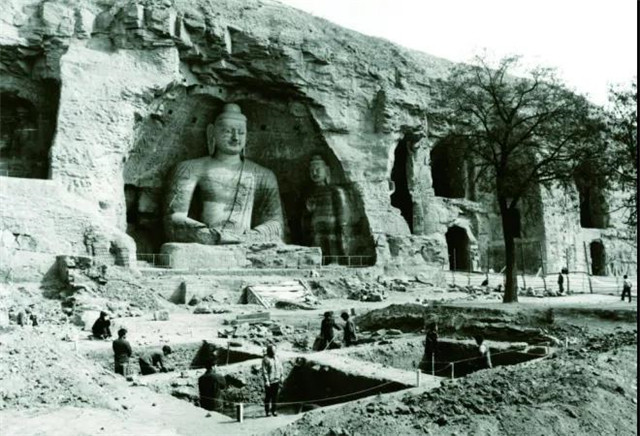

中國部分由四個主題展覽組成,均配以云岡石窟發(fā)掘所獲文物,通過考古與相關研究成果,復原了北魏地理學家酈道元在《水經(jīng)注》中記錄的“鑿石開山,因巖結構,真容巨壯,世法所希。山堂水殿,煙寺相望”這一云岡石窟恢宏景象,并使觀眾感受其中傳承千余年的燦爛歷史與文化。

世界部分由三個主題展覽組成,以圖片展的形式,通過世界范圍內動人心魄的文化遺產(chǎn)照片,向觀眾介紹和展示這些遺產(chǎn)地在研究、保護和利用等問題上取得的成果,在一個更廣泛的維度上來理解自我、展望未來。

本系列推送將逐一介紹七個主題展覽。

中國部分·展覽一

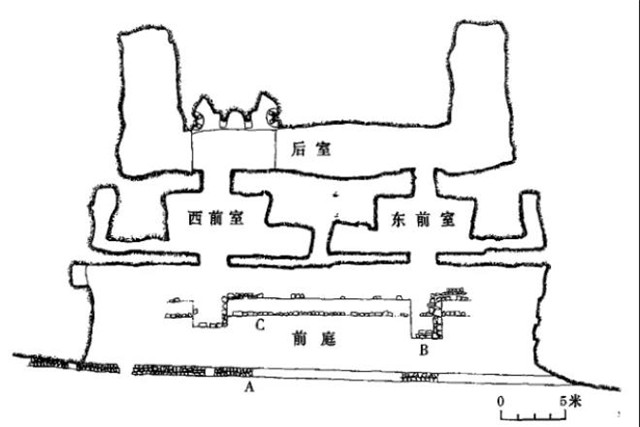

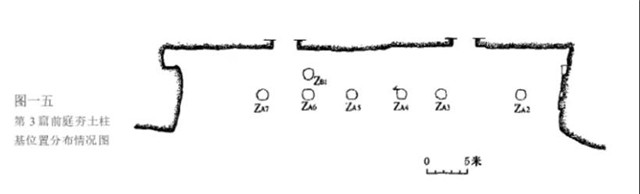

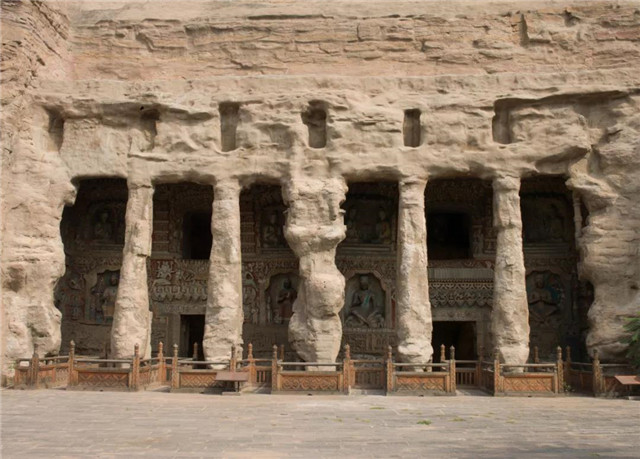

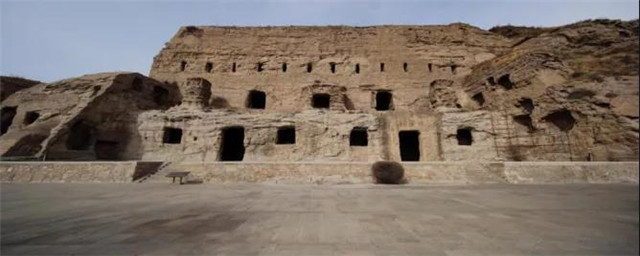

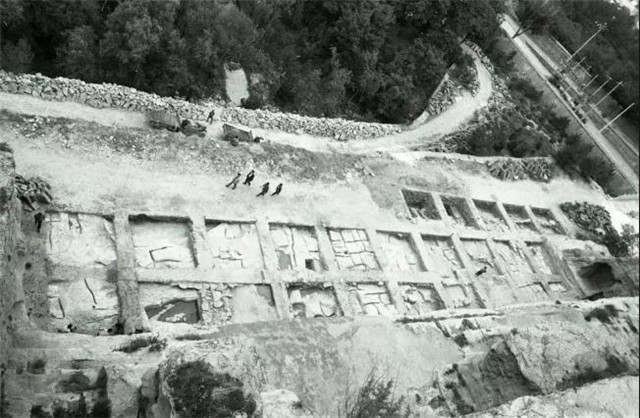

鑿石開山,因巖結構——1993年全國十大考古新發(fā)現(xiàn)·云岡第3窟窟前遺址考古成果

引言:石頭上的歷史與藝術

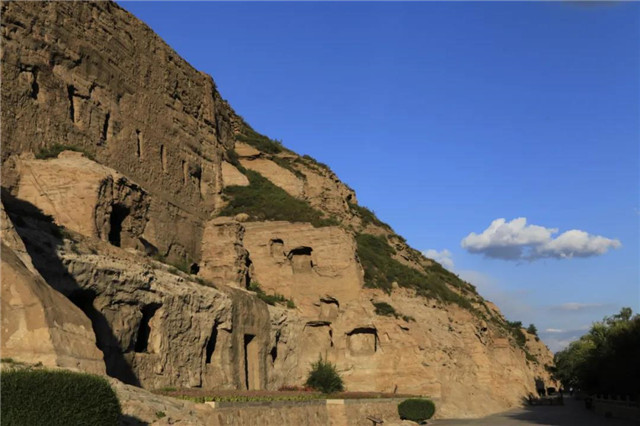

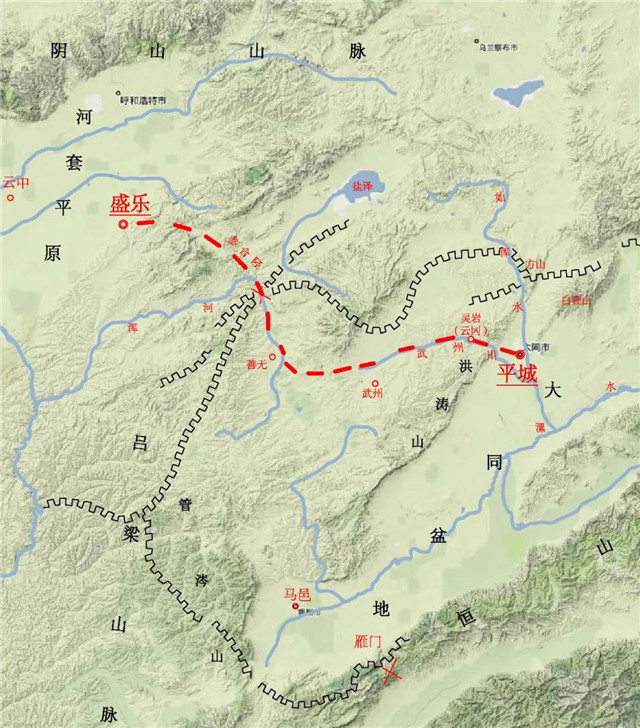

云岡石窟地處連接大同地區(qū)與蒙古高原的交通要道。公元398年,北魏道武帝拓跋珪將首都從盛樂(今內蒙古和林格爾)遷往平城(今大同),并大規(guī)模移民至此。新都的建立和各地移民的涌入使得該地區(qū)迅速繁榮起來,成為了這一時期北魏王朝的政治經(jīng)濟中心。

不同民族匯聚也帶來了沖突與融合,北魏統(tǒng)治者最終選擇借助佛教來彌合不同文化,維護社會穩(wěn)定,“令沙門敷導民俗”,并宣揚皇帝“即是當今如來”的思想,強化了帝王的權威。十六國時期的北涼、西秦等政權重視佛教禪修、開窟造像的傳統(tǒng)隨著佛教的東傳影響到中原北方地區(qū)。在遷入平城的人群中,便有來自河西地區(qū)的僧人和工匠。另一方面,云岡所處的武州山山體為砂巖結構,砂巖強度較低,易于雕刻成形,為石窟開鑿提供了較好的客觀條件。

正是基于這樣的天時、地利、人和,一部以石頭譜寫的歷史應運而生。

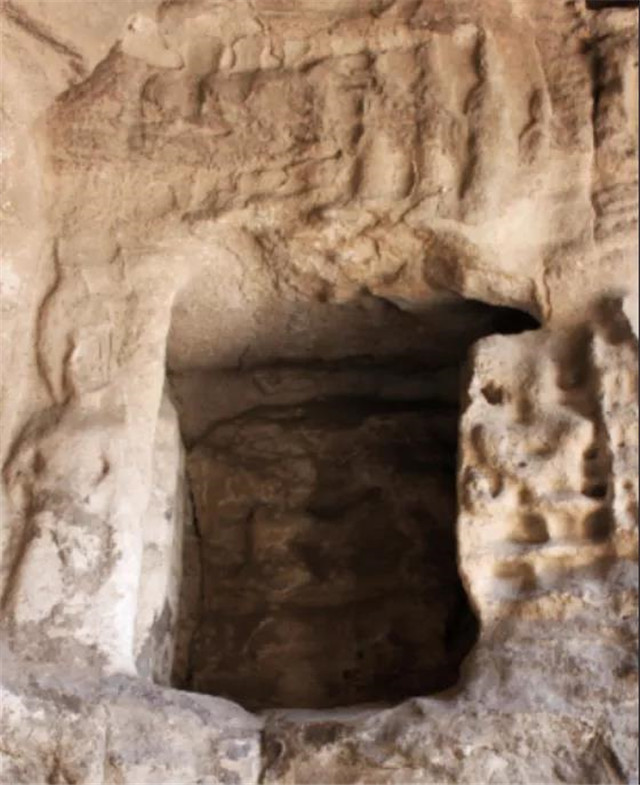

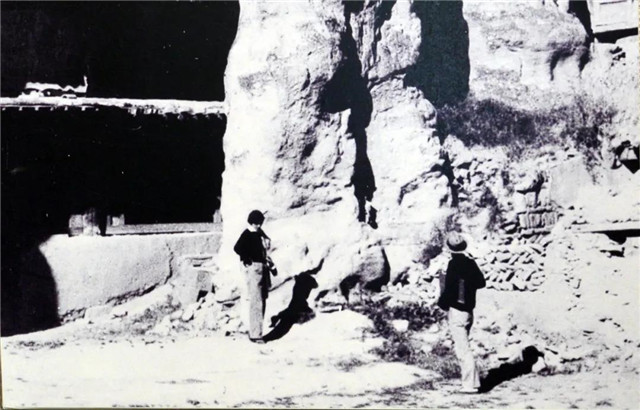

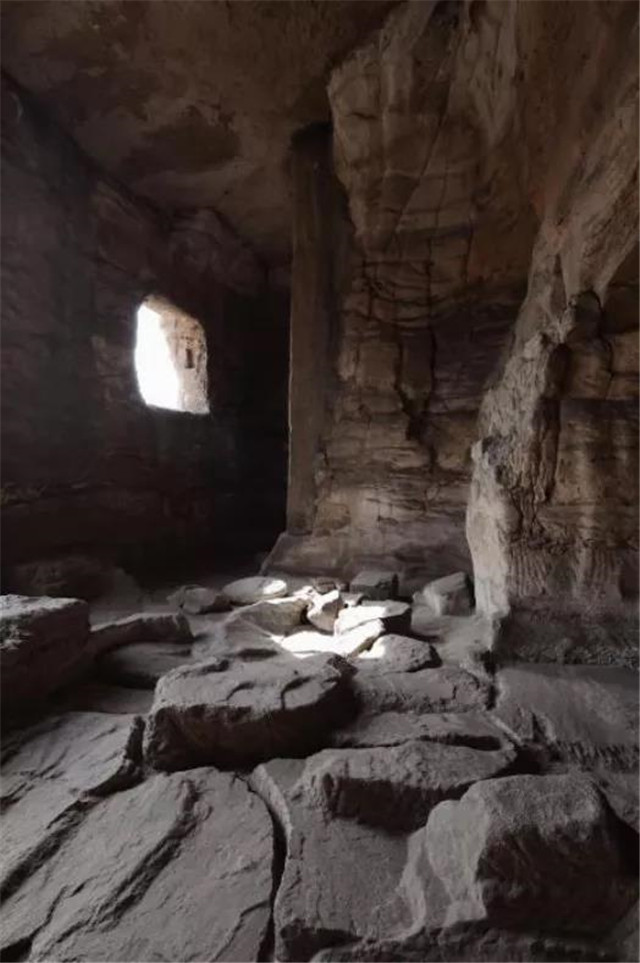

▲第3窟考古發(fā)掘出的北魏取石遺址