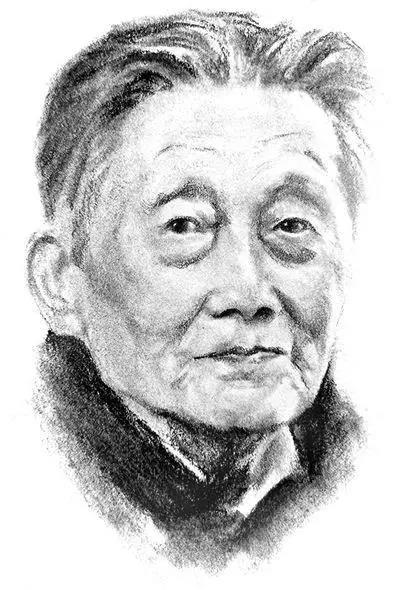

▲余鳴謙速寫 蔡華偉繪

痛惜!

2021年8月23日凌晨,

中國文化遺產研究院教授級高級工程師

余鳴謙先生在家中逝世,

享年100歲。

公開資料顯示,

余鳴謙,1922年出生,

江蘇鎮江人,

我國著名古建筑專家,

畢業于北京大學工學院建筑工程系。

他長期從事古建筑和石窟寺的保護和維修,

參加并主持了許多保護項目,

均產生良好的社會影響,

如北京雍和宮瓦木油飾彩畫工程、

山西大同云岡石窟中央區窟群加固工程、

河北正定縣隆興寺轉輪藏殿修復工程、

趙縣安濟橋修復工程、

蒙古國烏蘭巴托市興仁寺和夏宮修繕工程、

天津薊縣獨樂寺修繕工程等。

其中,

值得關注的是,

余鳴謙先生主持的云岡石窟中央區窟群加固工程。

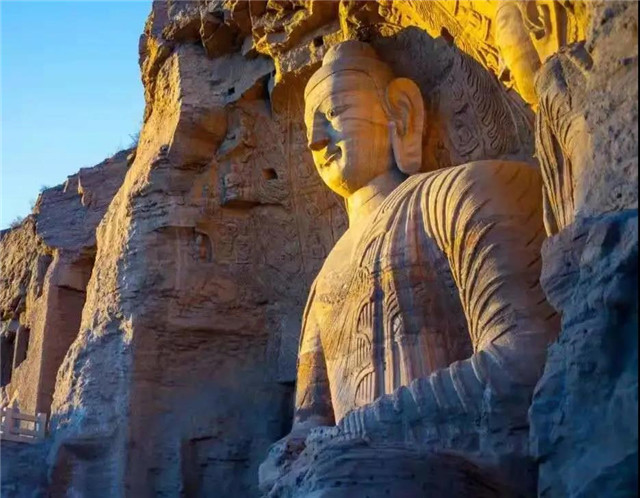

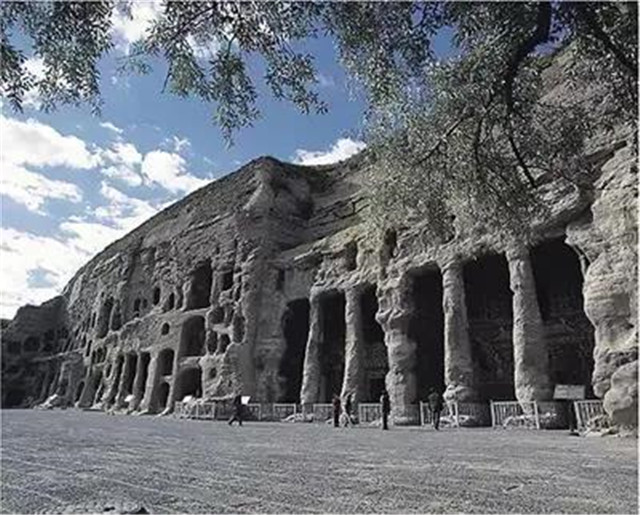

▲云岡石窟露天大佛

2020年5月11日,

人民日報專門采訪報道了

這位中國石窟寺保護的功臣,

聽他講述自己在敦煌、云岡所做的保護工作。

現將全文摘錄如下:

余鳴謙:

為石窟寺保護事業貢獻智慧和力量

文 / 王金華 郭桂香

今年5月11日,習近平總書記考察云岡石窟,強調“歷史文化遺產是不可再生、不可替代的寶貴資源,要始終把保護放在第一位。”在新中國石窟寺保護工作中,有這樣一群人,他們以保護文物為使命,以磐石般的堅定意志,奔走于祖國的山山水水、穿梭于大大小小的石窟之間。他們用理論和實踐守護著石窟,開辟出一條從保護理念、原則到技術的文物科技保護之路。98歲高齡的余鳴謙便是早期的貢獻者。

1943年,余鳴謙從北京大學工學院建筑工程系畢業后,便投身文物保護事業,心無旁騖一輩子。新中國成立后,他在北京文物整理委員會 (現中國文化遺產研究院)工作,是中國文物保護技術協會的發起者之一。他深耕石窟寺保護事業30余年,主持參加過多次具有開創意義的石窟寺保護工程。近日,我們采訪了這位新中國石窟寺保護的功臣。

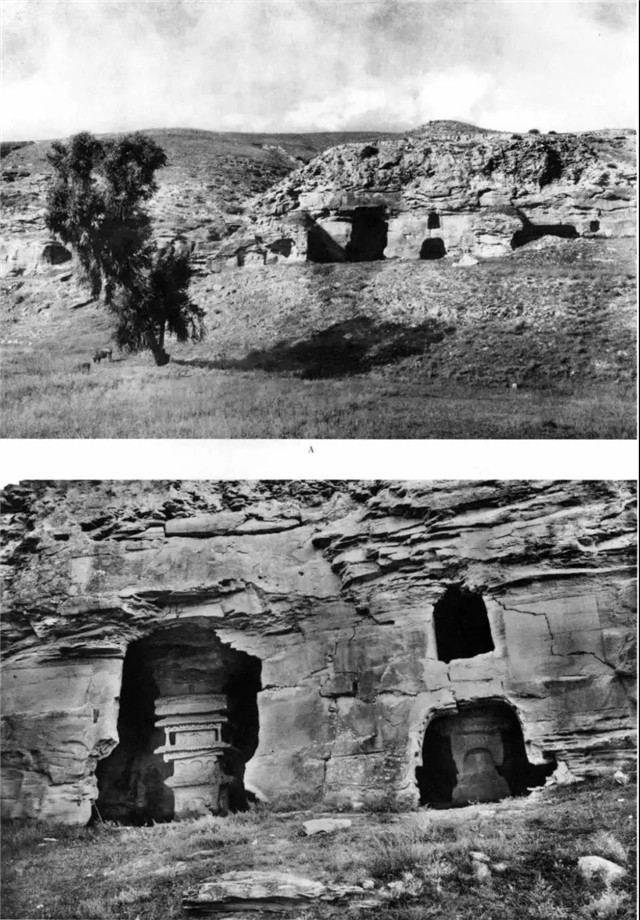

▲余鳴謙

從1951年參加敦煌莫高窟狀況調查開始,余鳴謙多次去往敦煌。上世紀五六十年代的莫高窟,人煙稀少,黃沙漫天,惡劣的自然條件并沒有讓他們止步,調查、勘測、設計從未停歇。1956年,他帶著楊烈、律鴻年完成了第248—260窟早期北魏洞窟的勘察測繪、加固設計。這是上世紀50年代敦煌最大規模的加固工程,也是我國第一個石窟寺試驗性加固工程。

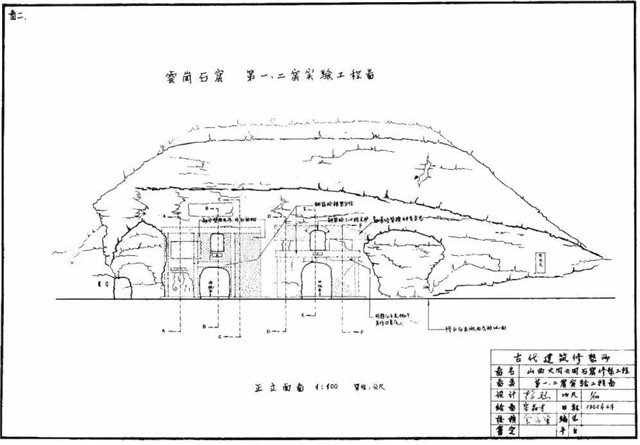

1962年,國家文物局成立了以余鳴謙為組長的石窟保護組。石窟寺保護的“國家隊”日益壯大。余鳴謙帶著大家前往各地石窟調研,同時多方尋求科技協作。他們會同中國科學院中南化學研究所和北京地質學院,選擇以云岡石窟第1窟、第2窟為加固保護對象,聯合組建石窟寺加固保護項目組。經過幾年研究試驗,石窟寺巖體裂隙加固材料等關鍵技術取得了突破,并在石窟保護中得到廣泛應用。可以說,這是新中國石窟寺科技保護的發端。這次研究也確立了許多原則,如保護材料要進行適用性試驗,不能改變文物本體原狀和顏色。這為我國“不改變文物原狀”保護原則的形成提供了理論和實踐支持。

▲20世紀三四十年代的第1、2窟

圖源:云岡石窟官微

1973年,云岡石窟展開了大規模的搶險加固“三年保護工程”。山西省委成立了云岡石窟維修工程領導小組,明確工程由余鳴謙負責。

“三年保護工程”的中心任務是解決洞窟裂縫崩塌的問題,確保石窟安全。1974年春季工程啟動,在這3年里,除了冬天冰凍不能干活外,余鳴謙等工作人員都在云岡的工地上,住在石窟附近村子的戲臺里。他們按照“搶險加固、排除險情、保持現狀、保護文物”的工作原則,先易后難,根據不同洞窟險情的輕重程度,分別對待。采取的措施主要是灌漿、錨固、補砌、支護等,使那些懸石裂隙加固、殘斷落石歸于原位。

比如,云岡石窟的露天大佛,最早并不是露天的,是因為塌陷后才成了露天大佛。塌陷最嚴重的是大佛的西邊。余鳴謙說,這個窟是云岡石窟最大的一個洞窟,里面隱藏有中心柱子,當時快要倒了,大坐佛的胸部已崩塌成幾塊。經過反復實驗,他們采取環氧樹脂化學灌漿與錨桿加固相結合,將塌了的石塊黏結起來,恢復了坐佛的完整性,同時對岌岌可危的窟頂也進行了保護處理,以免再次坍塌。

3年的加固,排除了第5窟至第20窟的危巖險情,基本保持了洞窟的穩定性,挽救了一大批瀕臨崩塌的洞窟及雕刻。1976年9月,國家文物局組織驗收組對工程進行驗收,對其工作高度評價。工程中采用的圍巖裂隙灌漿加固技術,榮獲1978年全國科學技術獎。

余鳴謙從事的工作多在荒郊野外。問起當年困頓的工作環境和生活條件,他沒有只字怨悔;說到工作成績,卻多歸于他人。“上善若水,水善利萬物而不爭……夫唯不爭,故無尤。”這是余鳴謙自書《道德經》里的一段話,掛在書房寫字臺前,代表了他內心的千言萬語。

▲“云岡第一、二窟實驗工程圖”中

圖簽所示的圖紙審核者為余鳴謙

圖源:云岡石窟官微

云岡石窟,

開鑿于公元5世紀中葉,

距今已有1500多年的歷史。

千余年來坍塌,

風化及人為破壞十分嚴重。

民國以來,

尤其是建國后,

我國政府一直很重視石窟的保護工作,

云岡石窟才逐漸得到了

系統的修繕與保護。

接下來推出的是,

山西大同大學云岡文化研究中心

王志芳和段冰杰撰寫的文章。

傳承與保護:

民國以來云岡石窟修繕與保護

文/王志芳 段冰杰(節選)

云岡石窟位于大同市西郊武州山南麓,是我國早期石窟藝術的杰出代表,體現出十分濃烈的中國皇家政治色彩和民族特色,其不僅具有無與倫比的科學、歷史和藝術價值,還是研究中國古代尤其是北魏年間政治、經濟、文化、歷史的珍貴資料。自民國以來,由于中國社會動蕩不安,云岡石窟在我國近代史上遭受到了重大破壞,直到建國之后,云岡石窟才逐漸得到了國家十分系統的修繕與保護。

一

損毀原因

從民國時期開始,云岡石窟在幾十年中由于各種因素遭受到了嚴重的損毀。這一情況在民國時期尤為嚴重,民國時期由于中國處于民族危亡之時,戰亂頻繁,社會動蕩不安,云岡石窟遭受到了巨大的災難,不僅有日軍對云岡石窟的洗劫,國人由于愚昧多次進行偷盜,還有云岡周圍居民對他的侵蝕,使得云岡石窟受到了十分嚴重的損毀,這一狀況到建國之后才得到了一定的改善,下面我們主要從自然和社會兩方面來梳理石窟的損毀狀況及其原因。

▲早期云岡石窟舊貌

圖源:《云岡石窟的保護》

1

社會因素

1、侵占問題

云岡石窟早在清末時期就有農民居住其中,民國時期也有居民在石窟居住,這對石窟造成的破壞很大。1918年陳垣與葉恭綽等6人游云岡石窟時,此時的云岡石窟好多佛窟都被村民占用,甚至許多村民平時做飯睡覺都在佛像前,斷瓦頹垣,橫阻當路,許多佛像都被掩埋,還有許多被偷鑿,窟中一片狼藉,損毀嚴重。從第五窟至無名窟的石佛寺范圍長期被當地農民用做土房,損毀較大。在日軍占領此地前,相關部門及政府就對云岡石窟采取過一些保護措施,但是效果不大。在解放戰爭時期,無暇顧及云岡石窟,此時石窟處于不被保護狀態,無人過問,現今石窟墻壁上還保留有居民刻畫的文字, 痕跡無法銷毀。直到建國之后,加強了對云岡石窟的重視,這一情況才得到禁止。

2、歷史問題

這一問題從民國以來主要是日軍對云岡石窟的損毀。1937年日軍占領大同之后以保護為借口將云岡石窟圍起,僅僅允許日本學者在云岡進行研究。日本諸多學者如水野清一,長廣敏雄等人,從1936年起就開始對云岡石窟進行調查及考古發掘,日軍占領大同之后研究工作更加便利,到1944年撤離前共8次對云岡石窟進行盜掘,云岡石窟在這一時期丟失了大量的石刻資料,遭到了嚴重的人為破壞。此外在文化大革命時期掀起的“破四舊”運動中,我國的傳統文化和大量文物都遭到了破壞,云岡石窟在這一時期內人為損毀也十分嚴重。

3、盜損問題

民國以來云岡石窟的盜損現象極其嚴重,從清末到民國年間丟失的佛頭、佛像多達1400多尊。許多文物流失海外,在許多國家的博物館中,都陳列有來自云岡石窟的文物。

▲云岡佛像 高29.4cm

原為日本收藏家山口謙四郎舊藏

后轉大阪市立美術館

圖源:云岡石窟官網

這一偷盜情況在1929年愈加嚴重,1929年9月,國民政府古物保管委員會派常惠前往調查云岡石窟的盜損狀況,常惠對云岡石窟佛頭被盜事件做了調查報告。據記載:“山西大同云岡石佛為晉北古跡,去年四月至八月間,被外來軍閥勾結股東商與附近村民趁夜斧鑿佛頭96顆,私售外人。自此消息傳出后,國家學術機構至為痛惜,紛紛函電地方主管機關嚴加保護,使我國古代文化美術之勝跡不致再受摧殘。”

由于這一時期國家處于民族危亡之時,戰亂不斷,雖然南京國民政府頒布了《古物保護法》,但是由于石窟沒有專門人員看管,云岡石窟的偷盜情況還是屢禁不止。偷盜者中不僅有當地百姓和商人,還有軍隊中的副官、士兵,這些人為了各自私利,置國家文物于不顧,致使許多云岡石窟佛頭被盜賣出過,散失海外,造成了巨大損失。幾十年間石窟因偷盜造成了巨大的損失,這不僅是云岡文化的損失,更是中華民族的巨大損失。

▲云岡交腳菩薩 高129.5cm

美國紐約大都會美術館藏

圖源:云岡石窟官網

▲云岡第30窟立佛 高132cm

原法國巴黎古董商Charles Vignier舊藏

現藏法國吉美博物館

被盜于1907~1922年間。

圖源:云岡石窟官網

2

自然因素

云岡石窟位于大同武周山南麓,開鑿于十里河北岸的陡崖上,長約一公里,此地巖體多為沙石,容易受到侵蝕,千百年來,石窟由于特殊的地質結構以及氣候、地理環境等因素影響,受到了巨大的破壞,據記載“今尚存三分之二”。我們將石窟的自然損毀因素主要概括為以下幾點。

1、風化問題

關于石窟的風化問題,可分為葉片狀風化、粉狀風化、板狀風化以及帶狀與洞穴狀風化。石窟受巖體和地質環境的因素影響,經歷的侵襲由來已久,風化問題從建造之處就開始了,相當嚴重,這也是石窟損毀的主要因素之一。石窟風化的因素十分復雜,主要影響因素是水與鹽,其他還有溫濕度變化、大氣污染的作用等。

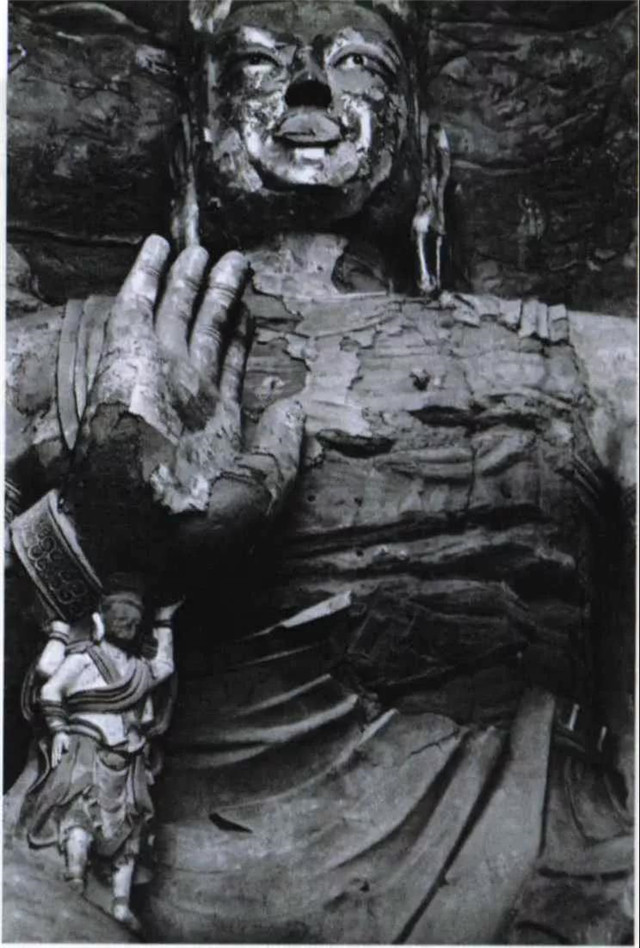

▲第13窟主佛的破損情況

圖源:《云岡石窟的保護》

2、崩塌問題

這也是石窟損毀的主要因素之一。石窟開鑿的地方位于邊坡巖體,此地卸荷裂隙十分發育,這種地貌造成石窟邊坡失穩,這是影響石窟保護工作的關鍵問題之一。它極易形成變形、滑移、崩塌、錯落等狀況,使石窟的許多地方都存在崩塌和落石的危險,石窟的穩定存在很大隱患。

3、水害問題

降水因素通過直接沖刷、巖體滲水等形式使得石窟大面積潮濕,主要有毛細水、山體滲水、凝結水等,從而導致石窟的嚴重風化。由于建國之前無人看管,窟內積水導致石窟長期干濕交替,下部石雕全部損毀,這也是石窟石質文物最大的危害。

4、大氣污染問題

這也是石窟損毀的重要因素之一,大氣中的二氧化硫、一氧化碳等氣體會與降水結合形成酸性降水,與巖石中的膠結物發生化學作用,從而加速巖石水解,造成風化。另外煤塵依附到石雕表面,具有吸收空氣中水分的作用,對石窟的風化起到了催化促進作用。大氣污染問題對石窟的穩定性造成了很大的破壞。

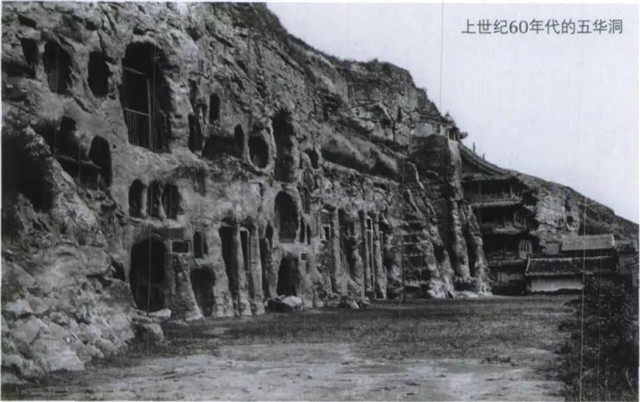

▲上世紀60年代的五華洞

圖源:《云岡石窟的保護》

二

修繕與保護

1

保護機構

早在民國時期,針對石窟破壞嚴重這一情況,南京國民政府就頒布過《古物保護法》,民國二十年時成立云岡石佛寺保管委員會,加強石窟的管理,并且采取了一些臨時性的保護辦法,但是由于局勢動蕩,政府重視不夠,成效不大。建國之后,1952年成立了專門的保護機構負責石窟的日常保護管理,名為“大同市古跡保養所”,這是云岡石窟最早的保護機構;1953年更名為“山西云岡古跡保養所”;1957年更名為“山西云岡文物管理所”;1962年更名為“山西云岡石窟文物保管所”;1992年更名為“山西云岡石窟文物研究所”;2006年再次更名為“云岡石窟研究院”,一直沿用至今。機構的設立對云岡石窟的保護起了決定性的作用,對于云岡石窟的修繕與保護工作做出了巨大貢獻,具有非常重要的意義。

2

修繕與保護措施

在整個民國時期,中國處于民族危亡之時,社會動蕩不安,戰亂不斷,政府雖然針對石窟的損毀情況做了一些保護措施,并且設立了相關保護機構,但由于政府對古跡文物重視程度有限以及緊張的社會狀況,這些措施作用并不大。直到建國之后,石窟的修繕保護工作才得到政府的高度重視,在二十世紀50、60年代,國家相對來說比較貧窮,主要做了一些準備工作和初期試驗,70年代開始,國家針對石窟的損毀情況做了幾次大規模的修繕保護,成果斐然。

1、建國初期

早在建國之初,政府及相關工作人員就對石窟進行了簡單的整修工作,使得石窟基本上能夠對外開放。文物保護工作者努力克服各方面的困難,先后對云岡第5、6、7窟的木結構窟檐進行了整修,對別墅院增設了圍墻護欄,并且整修了窟前道路。之后,對山門前的斜坡路、戲臺、山門外東西兩側的圍墻、東西廂房等都進行了整修。并且經過兩年的籌建,1958年在云岡投資架設的電路正式開通,結束了云岡石窟的無電歷史,并于同年,為9、10、12、13窟鋪建了地磚,在20窟前鋪建了石階,為石窟的研究保護工作提供了極大的便利。經過多年的整修,為云岡石窟的修繕與保護工作提供了更好的條件。

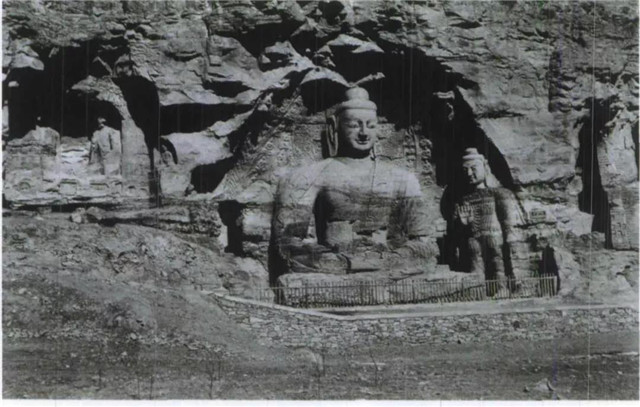

▲第20窟舊貌 上世紀70年代的地面狀況

圖源:《云岡石窟的保護》

從二十世紀50年代開始,國家就對云岡石窟高度重視,并且派裴文中進行調查,然后發表了相關調查報告。到60年代,國家云岡石窟保護項目列入了十年科研規劃之中,之后相關部門召開了“云岡石窟保護會議”,拉開了科學保護云岡石窟的帷幕。

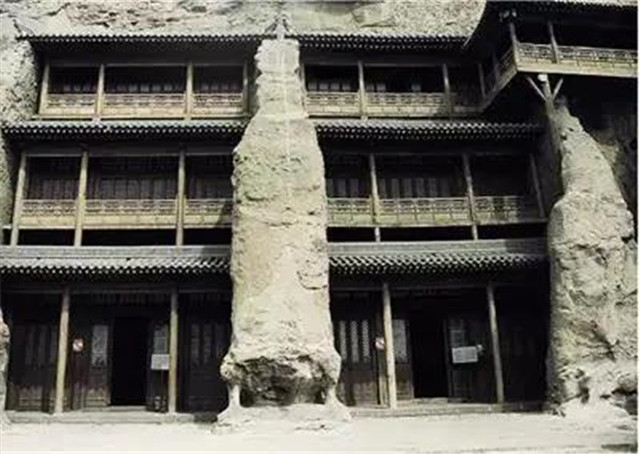

60年代初期相關工作人員就成立了調查組對石窟進行了大規模的調查,對各方面的資料進行了收集整理,在整體上對石窟的地質、地貌、水系、巖層以及石窟的風化情況有一個全面的認識,之后進行綜合分析找到云岡石窟風化崩塌的原因并爭取提出解決的方案。主要修繕工作是以石窟第1、2窟為試點進行了整修實驗,此項工作在“云岡石窟保護會議”提出,于1963年開工,主要是針對第1、2窟巖石風化和崩塌的情況,采取各種措施進行加固和治理,并在此基礎上進行了石窟的環境治理。

▲上世紀60年代云岡石窟的加固維修

圖源:《云岡石窟的保護》

在1962及1964年分別對第1窟塔柱,第10、11窟內佛頭像,第14窟塔柱以及西部窟群進行了加固、危巖支護、粘結復位等工作。通過初步試驗,從中總結修繕的經驗,為云岡石窟的全面修繕打下來基礎。在這段時期內,經過長時間的調查報告和大量資料的收集,王大純、沈孝宇將云岡石窟的破壞狀況、自然破壞的因素以及對今后整修的建議撰寫成了《云岡石窟工程地質問題》,提出了風化與崩塌是影響石窟的主要問題并且給出了具體建議。

▲經過加固保護后的1、2窟外景

圖源:《云岡石窟的保護》

2、二十世紀70年代以后

(1)搶險加固

云岡石窟雖然在建國之后經歷了幾次修繕,但是由于云岡石窟歷經1500多年,經歷的自然侵襲由來已久,許多地方都有一定程度的崩塌和落石現象,相當危險。二十世紀70年代,周總理陪同法國總統喬治·蓬皮杜參觀云岡石窟時看到了云岡石窟存在的這一問題的嚴重性,之后作出了“剛才聽說有個十年規劃,十年太長,三年搞好”的指示。隨即拉開了云岡石窟保護工程的序幕,懷著周恩來的囑托,在政府及各相關部門的率領下,開始了對云岡石窟大規模的“三年保護工程”。

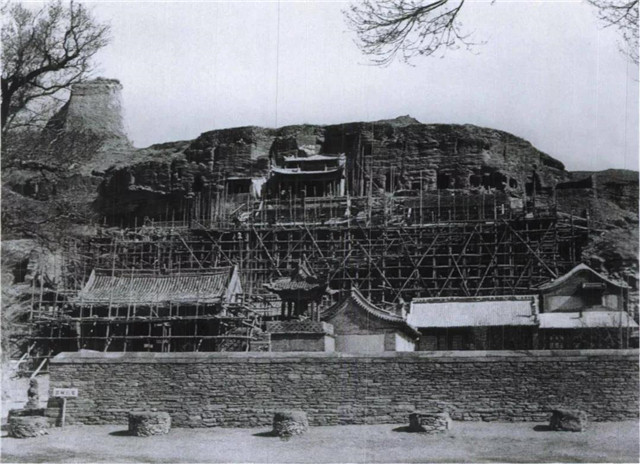

▲周恩來總理陪同法國總統蓬皮杜視察云岡

該工程開始于1974年,結束于1976年,所以稱之為“三年保護工程”。該工程以“搶險加固,排除險情,保持現狀,保護文物”為原則,前后共投資160萬元,到1976年10月中旬完工。由于經過了新中國成立初期多次試驗,相關工作人員應用環氧樹脂的方法已經熟悉,在該工程中采用環氧樹脂對云岡石窟的裂縫進行灌漿加固,對殘斷的雕刻進行粘結復位。并對窟前立壁進行錨桿固定和傳統土建支護。此次工程中所應用的“圍巖裂隙灌漿加固技術”開創文物保護的先例,獲得了巨大的科研成果,直到現在此技術仍在廣泛運用。經過三年左右的云岡石窟的加固維修保護,有效的解決了云岡石窟當時所面臨的巖體崩塌問題,挽救了大批面臨危險的石窟,保證了云岡石窟內的穩定,保持了云岡文物的原狀,并且為之后云岡石窟的保護拉開了序幕。

▲1974—1976年中部窟群修復加固工程腳手架

(2)風化治理

云岡石窟的風化問題由來已久,自其建造之日起就已經存在,風化的治理也是云岡石窟修繕與保護工作所面臨的最重要的課題。早在二十世紀60年代,相關工作人員就開始了對云岡石窟的風化問題的研究工作,80年代,黃克忠針對云岡石窟風化的類型、原因進行了調查研究,并且在90年代初期提出了全面對策,經過多年的研究表明,水和鹽是影響石窟風化最主要的因素。

到二十世紀90年代初期,國家副總理田紀云視察云岡石窟時針對云岡石窟的風化情況,提出了中央聯合地方共同投資進行風化治理。之后根據這一提議,各級政府和各部門共投資1000萬元,開始了對云岡石窟的保護維修工程。因為該工程是在國家“八五”期間,也就是1992年到1997年進行的,所以叫“八五”保護維修工程。此次工程主要針對石窟水系和結構造成的風化問題進行了大量的工作,最終根治了石窟底部風化的現狀,較好的保持了石窟原貌、維持了石窟穩定。

▲“八五”保護維修工程降低窟前地面后的五華洞全景

(3)環境治理

早在1988年,解廷藩、苑靜虎就針對環境污染對石窟的影響做了調查研究,得出環境污染對石窟具有催化作用。之后在1989年,相關部門對石窟周圍的環境污染狀況做了監測,還提出了一些治理措施。到90年代,黃繼忠、苑靜虎對氣候條件和石窟之間影響做了研究。多年的研究表明,環境污染是云岡石雕風化的重要原因。

▲109國道云岡段原貌

眾所周知,大同是煤炭大省,云岡周圍的煤礦多達數十所,每年生產的煤炭都是經交通樞紐109國道運輸。由于109國道距離石窟不足一公里,每天經過的運煤車數以萬計,對云岡石窟造成了巨大的大氣污染,經過檢測分析,該污染形成的酸雨加重了云岡石雕的風化過程,109國道云岡段改線越來越受關注。

1997年,原國家計委主任陳錦華在考察云岡石窟時說:“遲改不如早改,越遲損失越大。”到1998年政府做出了改線的決定,各級政府共投資2.6億,在石窟約1500米外,建設了一條新的運煤專線,將原來的道路修改為旅游專線。該段道路經過改道之后,云岡石窟的環境污染得到了有效的改善。

▲109國道改道前云岡雕像污染情況

圖源:《云岡石窟的保護》

(4)防水保護工程

各種水文地質的侵蝕是造成云岡石窟風化的最重要的原因,這其中尤其以雨水和滲水兩種因素造成的破壞最為嚴重,云岡石窟的水患治理十分緊迫。在云岡石窟的頂部存在許多凹凸不平的洼地,這些低洼區會形成積水,由于整體結構的影響,這些積水滲下之后主要會形成上層滯水風化殼網狀裂隙水等問題。2002年,在召開的“大同云岡石窟防滲保護工作”會議拉開了啟動云岡石窟防水保護工程序幕。工作組針對石窟水害情況作了詳細的勘探調查報告,之后根據具體情況進行了防水試驗,將整體與局部相結合,最終阻擋了90%以上的滲水,取得了巨大的成功。此次工程基本上解決了水文因素對石窟石雕風化的影響問題,還為以后石窟的防水保護工作積累了寶貴的經驗。

在上世紀80年代之前主要是我國自己對云岡石窟進行修繕保護研究,80年代之后,我國進行了改革開放,與其他國家的交流增多,開啟了云岡石窟保護工作的中外合作歷程。早在上世紀80年代末到90年代末,中國分別與美國和德國針對云岡石窟氣候條件、風化治理、防水工程以及科技保護等多個方面進行過合作與探討,在云岡石窟的保護研究歷程上具有重大意義。值得一提的是2005年7月在大同召開的“云岡國際學術研討會”,此次研討會規模空前盛大,參與此次會議的代表約330位,就云岡石窟的考古研究和保護進行了研討,收到相關文章160多篇。經過此次研討會,將云岡石窟的研究保護推上了一個新的高峰,在云岡石窟的研究工作中留下了濃墨重彩的一筆。