2020年11月27日,山西大學副校長、山西大學云岡學研究院院長、北京大學考古文博學院教授杭侃在北京大學考古文博學院,作了題為《云岡學何為?——云岡的研究與云岡學的建設》的講座。本次講座分三部分,第一部分是云岡石窟基本情況介紹,第二部分是云岡的研究情況,第三部分是對云岡學建設的思考。

一、云岡石窟基本情況介紹

講座伊始,杭侃從空間位置及時代背景等方面對云岡石窟的基本情況進行了介紹。云岡石窟位于山西省大同市以西16公里處的武州山南麓,依山而鑿,東西綿延約一公里。現存主要洞窟45個,大小窟龕252個。造像以自然谷溝為界分為東、中、西三區。云岡石窟規模宏大,雕刻藝術精湛,于2001年12月入選《世界遺產名錄》,世界遺產委員會評價“位于山西省大同市的云岡石窟,有窟龕252個,造像51000余尊。代表了公元5世紀至6世紀時中國杰出的佛教石窟藝術。其中的曇曜五窟,布局設計嚴謹統一,是中國佛教藝術第一個巔峰時期的經典杰作”。

杭侃對北魏的基本情況進行了介紹。北魏是公元386年由鮮卑族拓跋氏建立的王朝,386年拓跋珪建都平城,改國號為大魏;439年,北魏統一北方;493年孝文帝拓跋宏遷都洛陽;534年,分裂為東魏與西魏。其中太武帝拓跋燾(408-452)統一北方的同時還進行了滅佛運動,景穆帝拓跋晃進行勸阻,并緩宣詔書保護僧人逃離,其中便包括開鑿云岡石窟的曇曜。至文成帝拓跋濬(440-465)時期,又進行了復法、開窟活動。獻文帝拓跋弘(454-476)年幼稱帝,與馮太后展開斗爭,但以失敗告終;孝文帝拓跋元宏(467-499)有一個時期與馮太后并稱二圣。有一些學者認為在這一時期成組雙窟的出現、釋迦多寶雙佛并坐題材的暴增這兩個現象便與二圣有關。

談到云岡石窟這一全新的石窟模式為什么會突然出現,杭侃推薦了宿白先生的《平城實力的集聚和“云岡模式”的形成與發展》一文。從建都平城之年起,凡是從被北魏滅亡的各個政權區域內強制遷徙,或是從南北戰場俘獲的人口、財物,主要都集中到平城及其附近。平城既具備充足的人力、物力和包括工巧在內的各種人才;又具有雄厚的佛事基礎,包括建寺造像的豐富經驗;還和早已流行佛教的西域諸國往還密切,包括佛像畫跡的傳來。有了這些條件,北魏皇室以其新興民族的魄力,融合東西各方面的技藝,創造出新的石窟模式,應是理所當然的事。云岡石窟是新疆以東最早出現的大型石窟群,又是當時統治北中國的北魏皇室集中全國技藝和人力、物力所興造,它所創造和不斷發展的新模式,很自然地成為魏國領域內興造石窟所參考的典型,具有廣泛的影響力,為我國淮河以北的早期石窟(5世紀后半葉到7世紀前葉)進行排年分期研究提供了標準尺度。

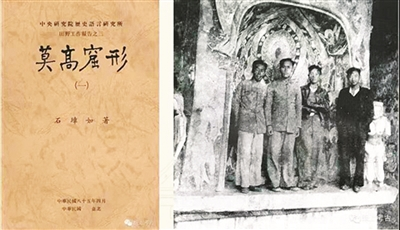

杭侃指出,在進行相關研究時要有問題意識。石璋如先生在上世紀40年代初受中央研究院歷史語言研究所委托至敦煌石窟進行考察,以此次調查為基礎整理的《莫高窟形》作為臺灣中央研究院歷史語言研究所田野工作報告之三在臺灣公開出版。石璋如先生在調查研究中便非常具有問題意識,對敦煌石窟開采量及石材去向進行了關注。書中對于具體洞窟的記述特辟窟級和窟積兩項,窟級為使讀者一看即可了解本窟的大小,以該窟全窟的面積為標準,并算出平方公尺×0.3025,作成坪數,每五坪作為一級,三級作為一等,從而將敦煌洞窟分為特、甲、乙、丙、丁五個等級。石璋如先生還系統考慮了敦煌莫高窟的開鑿工程問題,對窟積進行了計算。其中一個大的結論是諸窟之容積共66119.83立方公尺,這個數字為出乎意料之外的少,蓋由于小窟太多之故……從以上數字顯示,丁等窟占大多數,也就不怪了。這個66119.83立方公尺的數字說明莫高窟的上寺、中寺、下寺所占向東凸出的一大塊較高之臺地,就是由窟中所挖出的土方堆積而成。對比云岡石窟的開采量,也就不難理解宿白先生所說的云岡石窟“是新疆以東最早出現的大型石窟群”了,這是中國工匠第一次大規模在石頭上進行高浮雕。

二、云岡石窟的研究

杭侃介紹說,目前關于云岡石窟的分期,比較一致的看法是分為三期,其中第一期洞窟即所謂的曇曜五窟(460-465或460-470);第二期洞窟一般認為是孝文帝遷都洛陽之前開鑿(471-493);第三期洞窟開鑿于遷都洛陽到北魏正光年間(494-525)。曇曜五窟現編號第16-20窟,是由曇曜主持開鑿的第一期窟洞,是為道武、明元、太武、景穆、文成五帝雕刻的五尊大像。《魏書·釋老志》載:“和平初……曇曜白帝,于京城西武州塞,鑿山石壁,開窟五所,鐫建佛各一,高者七十尺,次六十尺,雕飾奇偉,冠于一世”。造像主要是三世佛(過去、未來、現在),主佛形體高大,占窟內主要位置。這一時期的造像身著袒右式、通肩式袈裟,具有西方佛像服飾外觀。云岡二期洞窟是像第7、8窟或9、10窟那樣模仿木構建筑的塔廟窟和佛殿窟。這一時期完成了石窟中國化的進程,佛殿、帳幔、服飾等都符合漢族的審美特點。第三期是北魏遷都洛陽后開鑿的小規模石窟。

近代重新發現云岡石窟,始于日本建筑學家伊東忠太1902年對云岡的考察,向海內外學者介紹了云岡石窟,遂引起世人矚目,此后陸續有一些發現與研究。云岡石窟考古工作之前,日本人水野清一、長廣敏雄于1936年春首先對響堂山石窟和龍門石窟進行了為期各約一周的調查,此項工作為云岡大規模的考察作了準備。1938年,水野清一、羽館易和徐立信等組成五人團隊,對部分洞窟進行了一些考察、發掘工作。此后調查工作逐年進行,1938-1944年共調查七次。隨著1945年日本的戰敗,石窟調查也告終止。1951-1956年《云岡石窟》由京都大學人文科學研究所陸續刊行,凡16卷32巨冊,全文英譯。1975年,該所又出版單行本《〈云岡石窟〉續補第十八窟實測圖》,2006年又對報告中未收錄的當時調查所得的瓦、陶器、瓷器等出土遺物進行了補充,出版《云岡石窟——遺物篇》。

徐蘋芳先生將中國石窟寺的研究大體分為兩個階段:20世紀50年代以前與50年代以后。這兩個階段的本質區別在于是否以現代科學的考古學方法,對石窟寺遺跡進行調查記錄和學術研究。20世紀50年代以前,不論外國人還是中國人,基本上都是從美術史的角度來研究中國石窟寺的,一般只是拍照、測繪現狀和臨摹壁畫。而石窟寺這類歷史遺跡,在不同歷史時期是有變化的,考古學是研究和揭示這些歷史遺跡變化的學科。因此,石窟寺是否應該納入考古學的范疇,即是否要用考古學的方法進行石窟寺研究,就成為現代石窟寺研究是否科學的唯一標志。宿白先生對考古學在石窟寺中的研究進行了總結,認為這個體系主要包括四個研究程序:①考古學的清理和記錄;②洞窟、造像、壁畫的類型組合與題材的研究;③分區分期的研究;④關于社會歷史、佛教史和藝術史的綜合研究。杭老師還以宿白先生與長廣敏雄之間關于《析津志》中所載《金碑》及其碑文的真實性的學術論證為例,強調了考古研究中文獻的重要性以及方法論上的示范意義。