云岡的風,從呼倫貝爾大草原刮來;

云岡的云,從鮮卑族的歌聲中飄來……

雄風浩浩,祥云渺渺,從此武州山滿山佛。

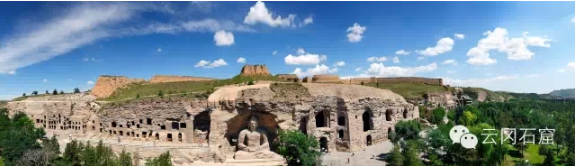

《辭源》詮釋武州山何以稱之為“云岡”說,“山勢逶迤,若一抹青云”,故而得名。

武州山,雖無巍峨之姿,卻水透波明,冉冉氤氳一脈鐘靈之氣,裊裊浮動一闕毓秀之韻。那悠然起伏的曲線,把山頂上的天空切割、裁剪出一條禪意婉約的金邊。

我喜歡云岡這樣禪意的名字。

沿著鮮卑人的馬蹄的聲音靠近你,袒露在我們面前的萬千尊身材大小有別、神色姿態各異的石佛,和一窟一龕石天石地的石頭世界。

走近云岡需要一個艱苦跋涉的過程,那是一個需要穿越1500多年歷史隧道的跋涉,那是步入中國古代一個神秘王朝靈魂深處的困難。

一壁“真容巨壯,世法所希”的云岡石窟,15個世紀以來用她那一行無字的石語、一闕無韻的詩詞、一支無聲的旋律,向世界訴說著一個王朝,一個民族馬背上馱載的光榮與夢想。

云岡,鮮卑人留贈我們的一件百寶箱。

云岡,拓跋氏遺存于人類的一冊全石化百科全書。

云岡,雕刻在石頭上的王朝之夢。

面對兀然如“橫空出世”一般的云岡石窟,和窟中一尊尊一件件“奔雷墜石之奇,鴻飛獸駭之姿”的佛與物造像,你就仿佛沉浸在天方夜譚那樣不可思議的神話仙界,仿佛步入“天機云錦用在我,剪裁妙處非刀尺”的羽化勝境。

一洞一窟一經書,

一龕一佛一世界。

一花一石如有意,

不語不笑也留人。

興安春日,北魏平城惠風浩蕩,飛霞鋪彩。流金瀉銀的永安殿吱呀一聲,宮門開啟,昂然走出早春二月那樣風華正茂的文成帝拓跋濬。早已候在圣殿之外的僧人工匠海浪般跪拜:吾皇萬歲萬萬歲。文成帝目光炯炯,親諭圣旨:鑿石造佛,如我帝身……

鑿石造佛,如我帝身——拓跋鮮卑巍然把大寫的人,雕塑在上蒼與厚土之間。何等膽略和氣魄!天地為之驚悸,鬼神為之懼泣!

鑿石造佛,如我帝身——貫穿云岡石窟構建始末的一脈精魂——云岡魂,它的超強創造力和生命力,注定云岡在人類石窟苑中,以一枝出墻紅杏的新美,驚艷世界。

拓跋氏帝王站在與佛比肩的高度,召喚蕓蕓眾生:聽從我的統治吧,我就是佛,我會廣種福田,帶你們走向無邊的福樂……

借佛之望,增帝之威;借佛之儀,傳帝之神;借佛之力,固帝之基。

“興佛”即是“興帝”。

好一個拓跋鮮卑!你讓我們鮮明生動地想象出,一個野性飛揚、勇猛強悍、“投鞭足以斷流”的馬背上的民族,是怎樣地以一派“金戈鐵馬,氣吞萬里如虎”之勢,一路狂飚突進,所向披靡。遷都平城(今山西大同)之后,鮮卑這個民族依然雄心勃勃,神勇不減,一股銳氣續寫著勝利和非凡的王朝詩篇。

如此大胸懷、大氣魄、大功績,豈是輕薄易碎的書頁紙張能夠承擔載動的?

一個從大山襁褓里剝離出來的民族,注定一生一世都要與山石生死依戀,共鑄榮耀。

鮮卑人很自然地想到了石頭和山——他們生命的搖籃和最可信賴的朋友。

“石者,天地之骨也。骨貴堅深而不露”。

武州山就是一壁承載歷史的天然石材,那些神工藝匠,只不過是秉承天意,順乎自然,輕松地把一塊塊贅石裁去。或者說,武州山是一個深藏珍寶的石匣子,開鑿的意義,簡單地只在于拂去時空的塵封,把巨大匣蓋輕輕掀起,就一鑒頓開,寶光四射。

于是,“端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云”,山下數十里的武州河畔就爆發成一片歡騰的海洋,不論烈日烘烤如麥芒刺扎的白晝,還是北斗七星像古蓮一樣綻放的長夜,滿山滿坡的匠人,就熊熊不滅地震響起了叮叮當當的金玉之聲、鐘呂之鳴——一支比音樂更音樂的音樂……在叮叮咚咚里,讓靈感的火光蔓延。頭仰一下,頭低一下,佛誕生了,手揮一下,心跳一下,菩薩誕生了,擰一把汗珠,揮一揮衣袖,羅漢、飛天活了。從此,佛、菩薩、羅漢、飛天,他們朝夕相處在石窟里,將千古的風情,一點點地拋灑……

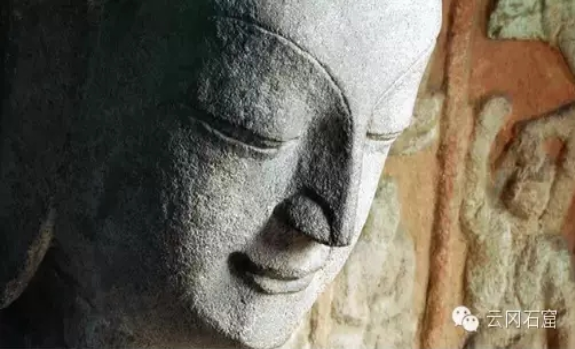

于是,大佛的一顰一笑、蓮花的一舒一展、飛天的一屈一伸、琵琶的一彈一撥,就在鑿鑿琢琢、平平仄仄的節奏和韻律中,深入淺出地清晰起來。明亮起來。生動起來。或“石含玉潤,鑒照映徹”;或“鱗甲飛動,每天欲雨”;或“天衣飛揚,滿壁風動”;或“娟嬋春媚,云霧輕籠”;或“莊如羿射九日落,矯如群帝驂龍翔。來如雷霆收震怒,罷如江海凝清光”;或“高華則朗月繁星,雄大則泰山喬岳,圓暢則流水行云,變幻則凄風急雨”。并以生機盎然的光芒,照耀腳下春來秋往的土地、頭頂上斗轉星移的天空,還有身邊流動不息的雄渾的風。

我行走在云岡石窟,迎面的山風拂去了大佛身上的塵埃,每一尊佛像光潔如拭,我似乎看到了釋迦王子入定,成佛,游走,教化,慈悲眾生,似一炷心香裊裊而來,凈化了塵世的紛擾。我駐足,聆聽佛祖的諄諄教誨,恍惚中,一位身披袈裟的大師目光堅定,面色溫和,神情虔誠,健步向我走來,他頭頂上的光環放射著奪目的光輝,強勁的西域風鼓起他寬大的袈裟,就是這位曇曜大師,揭開了北魏復興佛教的輝煌一頁。他被文成帝“奉以師禮”,又受文成帝之請,鑿建石窟。我似乎看到了曇曜大師忙碌的身影,只見他展圖研思,無論是夏熱三伏,還是冬寒三九,他不曾離開工地,每一個石窟、每一尊造像都凝結了他與工匠、苦力們的智慧和汗水,凝結著他堅定的佛教信仰和對文成帝的知遇之恩。一個人的價值不在于當了多么大的官,獲得多少金錢,而在于他給世界留下過什么,也許曇曜大師的一生窮其所有不過一袈裟,一缽盂,一寺院,但歷史永遠記住了他的不朽。

而這一切,卻是在“不著一字,盡得風流”意境中完成實現的。“書不盡言,言不盡意……立像以盡意”。云岡石窟把一個王朝無限的思想、無盡的語言和一個民族永遠的靈魂雕進了一壁巖石,雕成了與人間相對應的豐富生動的世界。

黑格爾曾說:法國人有句俏皮話,上帝按照他自己的形象創造了人,但人也回敬了上帝,按照人的形象把上帝創造了出來。——拓跋鮮卑人就是這種大無畏實踐者。

山不在高,有佛則名。“安忍不動,猶如大地;靜慮深密,猶如地藏”。云岡呈現為一種巨大的寂靜。寂靜如禪,那么云岡就是一座盛大的禪了。云岡,儼然一座佛國梵城,內撥“石鼓寒泉”叮咚佛音,外彈武州川水潺潺梵曲,旖旎一畫“錦繡一城春水繞”的禪境風光。

精雕細刻的是夢的最初。讓我讀一讀這美麗的石窟,萬千佛像中,包含著先人的渴望,銘記著先人心跳的烙印。“歷史”一詞,就這樣被云岡棱角分明地凸顯出來:歷史的骨骼、歷史的血肉、歷史的體溫、歷史的咚咚心跳、歷史的坑洼深淺、歷史的悲歡離合,或粗糙干澀,或細膩光滑,一伸手便可從云岡觸覺出切膚之感。那里有我們的疼痛和興奮,有我們深長而剪割不斷的民族融合的臍帶。

想起了一位詩人的話語:“初來時,看云岡也就是一道岡;臨別時,方知云岡是一片云!”我說,這片云彩上有一個夢:一個“天下大同”的夢!不是嗎?

“青山一道同云雨,明月何曾是兩鄉”。轉身的時候,我望見了佛祖的笑容。佛說,就這樣走嗎?真的不忍離去,想做一個云岡的佛,哪怕是最小的一個……