2017年5月19日,原云岡中學1987屆高32、33班老同學在班長何富組織下,于中國旅游日這天相約云岡,回來看看我們闊別30多年的母校,看看世界文化遺產云岡石窟。

上午九點從市區出發,直奔云岡。從觀音堂門前路段開始,車流緩慢,國道上已經排起了幾十里的長龍,中午12點我們終于到達魂牽夢繞的地方——云岡石窟。小中同學剛剛從山東調研回來,鞍馬勞頓,但興致勃勃,匆匆吃了午飯,稍事休息,就帶我們重游石窟。

親愛的母校,我們來了!久別的石窟,我們來了!

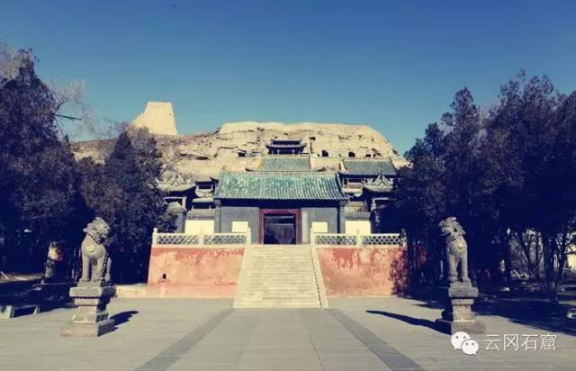

云岡石窟的大門已經今非昔比,高大寬闊多了,過去的那個大門位于第五、六窟正南面,建筑在月臺之上,窄小而且只能行人,由于景區擴大,現在縮成云岡石窟景區內部一景。新的景區入口擴建在原來云岡村口東部的鐵路橋墩下。這條鐵路線是上世紀80年代建的青磁窯煤礦運煤專線,鐵路橋半圓形跨過河床,鏈接南北兩山。現在車流、人流從橋墩間進進出出,巨石闕形大門樓給美麗的云岡石窟增添了一道靚麗的風景。東面離大門入口不遠的河床上,上世紀50年代建的連環圓拱橋梁依然健在,過去曾連接著十里河兩岸的煤礦職工居住區。現在這座橋梁還靜靜地臥在河面上,默默地關注著云岡石窟的變遷。30年前還在中學時代的我們,節假日經常走過這座橋,去往同煤集團晉化宮礦乘車、購物、玩耍。那時候感覺煤礦要比石窟熱鬧。

石窟新大門上題有“云岡石窟”四個大字,是根據北宋詩人黃庭堅字拼集而來。黃庭堅(公元1045—1105)與蘇軾、米芾、蔡京(一說蔡襄)并稱“宋代書法四大家”。我們熟悉的詞《清平樂.春歸何處》:春歸何處。寂寞無歸路,若有人知春去處。喚取歸來同住。春無蹤跡誰知。除非問取黃鸝。百囀無人能解,因風飛過薔薇。我更喜歡他的《牧童詩》:騎牛遠遠過前村,短笛橫吹隔隴聞,多少長安名利客,機關算盡不如君。與“蘇門四學士”其他人相比,黃庭堅詩屬于二流,但書法一流。未進石窟,先領略黃庭堅書法,真是莫大榮幸。

云岡石窟研究院位于30年前云岡峪工人村和麻村之間,經過多年的擴展,已經找不到舊村落的影子了。 這是員工閑暇休息學習的地方,看看這個書桌,大約有50多米長,1.4米高,是一塊塊木料做成的,因為料大進不來,截成兩截拼對,有點可惜。前幾年在修筑“山堂水殿”時候運過來的,這么長的木料做其他的有點可惜,經過專家的設計,做了書桌,成為云岡石窟的一景。 坐在大桌子前看看書,回味一下學生時代的生活,回憶那浪漫而苦澀的青春歲月。

研究院南面是景區階梯停車場,在通往石窟檢票口的路上,人流熙熙攘攘,來自全國各地的人們操著不同的口音,涌向檢票口。30年前工人村和校尉屯中間的那條溝現已改建成了停車場。溝東部位原麻村舊村也已搬遷,溝口也建成了現在的游客中心,游客中心內懸掛的兩張證書原件十分榮耀,一個是云岡石窟2001年12月14日被聯合國教科文組織列入世界文化遺產的證書,另一個是云岡石窟旅游景區2007年5月8日被中國國家旅游局評為首批國家5A級旅游景區證書。

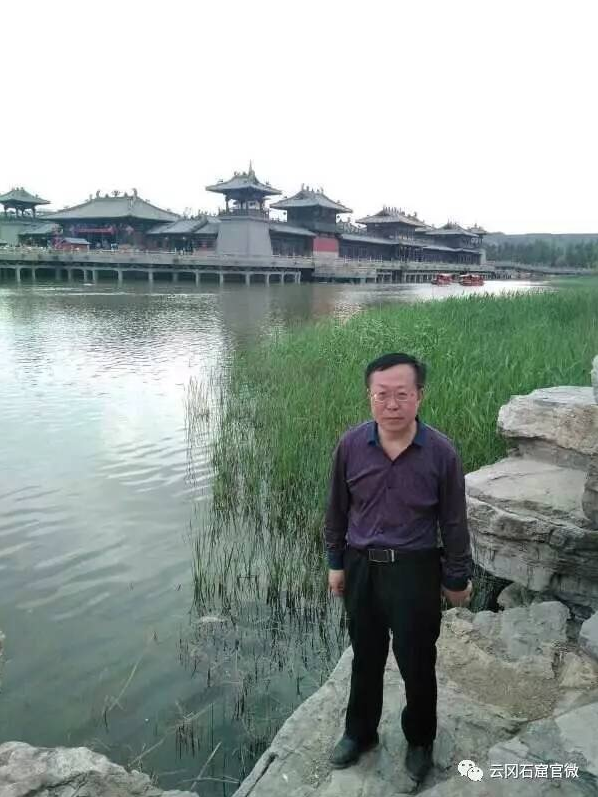

這就是位于云岡大景區東北部、石窟外圍景區的靈巖寺。亭臺樓閣,水榭廟宇,縱橫交錯,氣勢雄渾,將武周山、十里河水、仿古建筑融為一體,這些建筑是根據酈道元《水經注》所描述的云岡石窟“山堂水殿”的形象而造的。過去這里是云岡河濕地,后建設成為云岡公園,30年前是我們下午放學后背課文的地方。

長長的石橋連接著大門和水中的亭臺樓閣,像一條巨龍橫臥在藍天下、碧水中,微風吹來,蕩起了小小的漣漪,輕輕拍打著橋墩,著裝休閑的游人從橋面上走過。過去這里是東西方向的109國道,國道南面是十里河,北面是云岡公園,公園的紅色圍墻緊挨著國道,運輸煤炭的車輛川流不息駛往全國各地。通往山堂水殿前面的石拱橋,靜靜臥在湖面上。

這是石窟湖心島上一景,五層佛塔聳立在湖心島中央,俯視著穿梭的人流。30年前,佛塔下面一條東西方向的馬路,把十里河與第一次擴建后的石窟一分為二,第一次擴建后的云岡石窟紅色圍墻里面是十里河森林公園,現在已經是云岡石窟的一部分。圍墻外面是109國道,還有一個汽車站。每到星期六下午,放學后的學生擁擠在車站,等待乘車回家。

擴建后的云岡石窟已經今非昔比,排名中國四大石窟之首當之無愧。絡繹不絕的游客從新建大雄寶殿兩邊的步道走過,不時地駐足留影,欣賞美景。大雄寶殿是靈巖寺主要建筑之一,氣勢雄偉,寶殿前廣場寬闊,草木蔥蘢。這個地方在30年前是云岡公園的南門所在,那時候居住在附近喜歡晨煉的人們從這里進入公園。

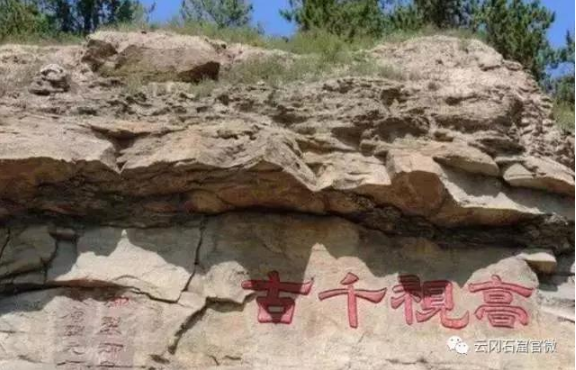

在云岡石窟東部山丘崖壁上刻有“高視千古”四個字,左面刻“唐開元一十四年御制御書”,意思是石窟大佛端坐在武周山南麓,默默地看著中國幾千年歷史的變遷。唐玄宗李隆基喜愛書法音律,尤其擅長行書、隸書。是統治唐朝時間最長的皇帝,創造了中國歷史上有名的“開元盛世”。30年前,這里是一條約6米寬的水泥路,閑暇時候我們經常在這條路上散步,或者騎上自行車撒歡兒。現在這條路已經不存在了,劈山擴建形成了陡峭的山崖。

從大雄寶殿北側門出來,耳目一新,曲曲折折的石橋上人來人往,寬闊的湖面碧波蕩漾,蘆葦茂盛,原來這里是同煤集團晉華宮礦工人村南坡,經過人工改造,挖掘成湖。湖的東部是一個小碼頭,炎熱的夏日里游客們坐船在水面上游樂,避暑開心。大家記得30年前云岡公園東部那個孤零零的小亭子嗎?那時候的我們也抽空約幾個同學來這個小亭子坐坐,現在已經不見了。過了山堂水殿,跨過彎彎曲曲的石橋,眼前是莽莽蒼蒼的綠,遠山、樹木草坪被綠色連成一體,一座白色的牌樓矗立在綠色海洋中,顯得格外醒目耀眼。在牌樓正前方,一條石砌臺階直接通向第一窟、第二窟。

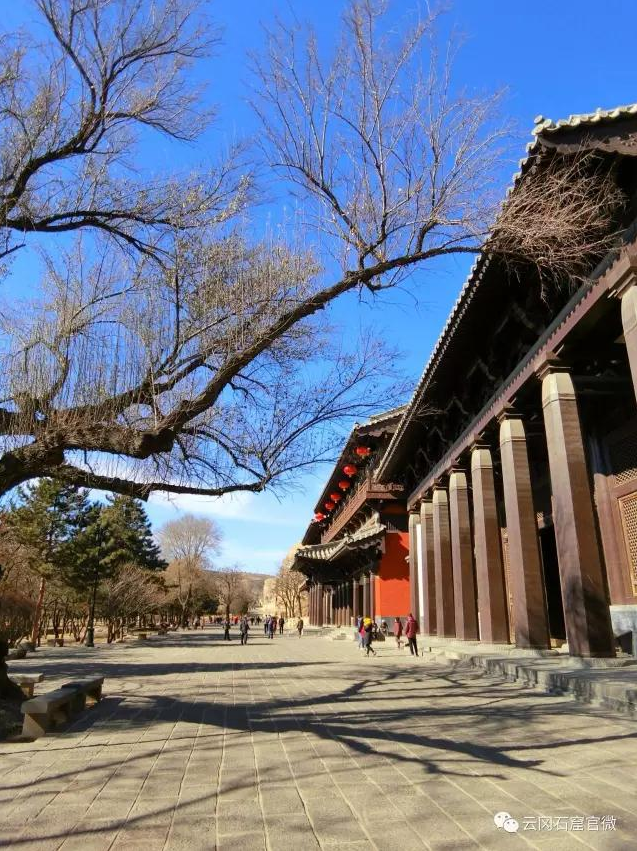

過了牌樓,向西一條林蔭大道沿著石窟群平行而修,熙熙攘攘的人流,游走在濃密蔽日的樹林中。微風吹來,遠眺偉岸的石窟,忽隱忽現,給人一種敬仰而又神秘的感覺。

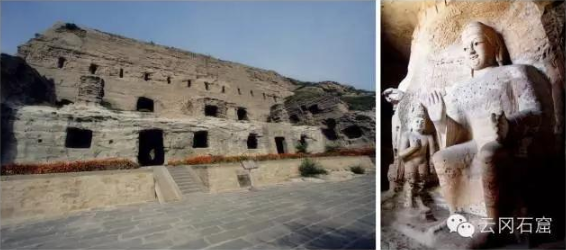

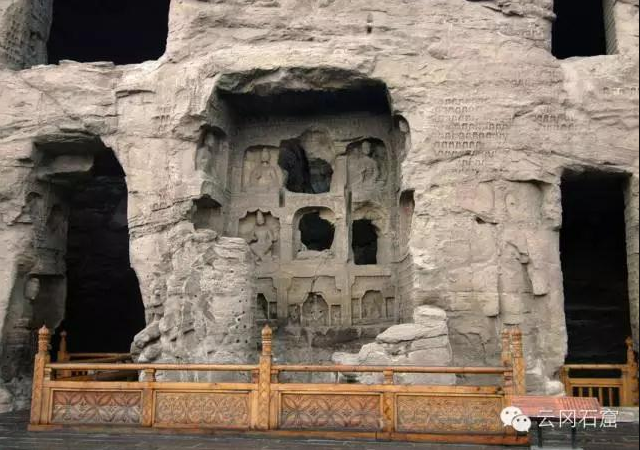

第一、二窟為雙窟,位于云岡石窟群最東面,里面壁雕都是仿照北魏建筑而雕刻的,是研究北魏建筑學的形象資料,上面有很多北魏鮮卑風格的佛像,與其他洞窟雕像大不一樣。為了保護洞窟,上世紀60年代石窟的保護者在洞窟上面砌筑了一道墻,避免了上面土層滑落的危險。

第一窟雕刻維摩詰佛像價值連城,不同于云岡石窟群其他佛像,頭戴桶狀帽子,嘴唇微鼓,小而玲瓏,好像有很多智慧藏在腦子中,看起來就像一個說客。 2017年3月9日紐約亞洲藝術周上,美國古董商J.J.LallyX先生帶來的“佛像”雕刻專題中,就有來自云岡第一窟南壁東側屋形龕內的高35.5厘米的維摩詰頭像。據記載,1922年瑞典斯德哥爾摩大學的喜龍仁先生經天龍山石窟轉道云岡考察,然后在英國倫敦發表的《五至十四世紀的中國雕刻》一書,有這件頭像被盜前的完整畫面。1930年德國柏林出版了一本圖冊,其中赫然出現了這件頭像被盜后的照片,1949年——2016年這件頭像又展于洛杉磯博物館。由于競買人的信息保密,拍賣一旦成交,其流向很難追尋。這件頭像能否回來,也的看機緣。站在這里我們的心情激動而又遺憾,心中感到深深的刺痛,激動的是中華民族有如此瑰寶、人民有如此的創造智慧、遺憾的是后代人缺乏對民族瑰寶的保護意識、痛的不只是國寶的流失,而是我們民族尊嚴。如果你們有機會,可以去第一窟看看,祝愿我們的國寶早日回家。

第一窟和第二窟合稱“石鼓寒泉洞”,由于石窟地處層狀石灰巖含水帶,一股冰涼清冽甘甜的泉水從第二窟佛像后面潺潺涌出,經過佛像身邊的暗渠,從石窟小廣場前面吻獸嘴里吐出來,流進下面的池塘,滋潤著池邊那顆百年大柳樹。我們的母校就在對面不遠處。中學時代,夏天晚上,下了晚自習的我們從燥熱的教室沖出來,三三兩兩結伴到這里打水。享受這里涼爽的氣候。這是我們一天最愉快放松的時候,緊張忙碌了一天的學子們,打鬧著、調侃著,有洗臉洗衣服的、唱歌的、彈吉他的、坐在水塘邊聊天的。在清涼如水的夜色中、在空曠寂靜的武周山谷、在世界聞名的大佛腳下,回蕩著清脆的笑聲與歌聲。看看我們的老班長,今天帶領同學們來到這里重溫舊夢,大家個個喜笑顏開。

見證我們歡樂與迷茫的百年老樹現在已經弱不禁風、老態龍鐘,但堅強地站立在池塘邊,探著身子,似乎在焦灼地等待我們這些舊時的小伙伴。站在這里我們倍感親切,為我們撐了多年陰涼的老樹,我們看你來了! 站在古樹下池塘邊,看看石鼓寒泉洞叮叮咚咚涌出的泉水,注入了偌大的池塘,清脆的蛙鳴聲不絕于耳,池邊大柳樹倒影在水中,泛起光閃閃的綠。站在樹下,看看排隊接取圣水的人們,回憶起了我們青春時光。感嘆歲月蹉跎,一去不返。

第三窟前面斷崖高25米,過去依附山崖有木建筑大閣樓,不知道何年何月被破壞,現在雖然沒有修復,但可以想象這個建筑是多么高俊、雄偉。相傳這里是曇曜的翻譯經書的地方,中學時候的我們每次進入洞窟就想,石窟里面陰冷而且光線不好,曇曜一個堂堂的沙門統,怎么會在這里翻譯經書呢?今天在洞窟前面遇到一個以前在這里居住的老人,他給我們講了一個故事,一個民間傳說:不知在多少年以前,武周山下有一個村莊——叫云崗村。這個村子里都住著歷代打不動仗的邊關老兵,他們子子孫孫在這里開荒種地、苦度歲月。村旁有個小沙丘,可后來越長越大,最后竟長成一個高五十丈,寬四、五里的大沙丘。每當夜幕降臨,沙丘里就會傳出十分動聽悅耳的樂曲。那樂曲象天庭瑤池群仙聚會。村里的人十分驚奇,互相打探。村子里有一個放羊的后生,他膽大心細,聰明勇敢,對這件事十分好奇。每天趕著羊群到沙丘前聽樂曲,日子一長他就學會了吹笛子,哼調子。說也怪,他一吹笛子,一哼調子,沙丘里也附和著奏樂。羊倌越來越奇怪,決心要弄個水落石出。一次,他回到村里勸人們和他一起去挖沙丘,看看里面到底有什么奧秘。可村里人誰也不敢去,羊倌只好自己拿了把鋤頭去挖。一天過去了,又一天過去了,整整挖了七七四十九天,才挖了一個大沙坑。里面除去沙子,還是沙子。他喪氣地坐在沙坑旁望著沙坑愣神,這時忽然從沙坑里傳出來“隆隆”的聲音,羊倌耳朵附在沙坑,聽的一個聲音說:“我要出采,我要出來!”羊倌一驚;順口答道:“出來就出來吧!”說罷,只聽天崩地裂一聲巨響,紅光四射,照亮了半個天空。眨眼間,沙丘從當中裂開一條大溝,一座好幾里長的寺院倏然出現在面前。你瞧,那雕梁畫柱的樓閣一座接著一座,萬尊石佛金光閃耀,寺院里鼓樂喧天,歡聲笑語,無數美麗的伎樂在空中飛舞,不一會都飛到石壁上變成“飛天”石頭人。羊倌被這眼前的奇妙情景迷住了,他邁步走進大殿一看,原來大殿后面都是石窟,一尊尊十幾丈高的石佛端坐在蓮花臺上,周圍有數不清的天女、力士、羅漢和諸神。這一奇景驚動了方圓幾十公里的老百姓,人們成群結隊,紛紛前來觀賞。從此云岡便成了聞名中外的佛家圣地,朝拜者川流不息,香煙不斷。為了紀念這位發現云岡出世的羊倌,他死后人們在云岡石窟的頂上照他的樣子塑了一個像,每逢節日,前來燒香的人絡繹不決。

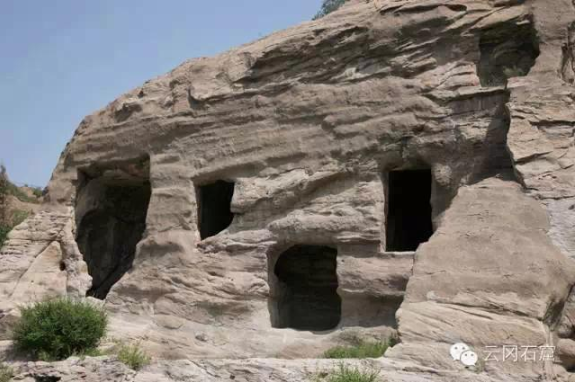

第四窟在靠近山溝的地方,開鑿時顯然不講究,窟室外觀不明顯,依其規模,應該是民間自行開鑿的洞窟,窟室內一尊造像留有銘文:【為亡夫侍中造像記........】證實了人們的推斷。山崖上西坡也有一些小雕像,雕刻工藝大不如前,顯然是當時民間一般匠人雕刻的。

30年前這里被上面滑落下來的黃土覆蓋著,現在發掘、整理、保護起來。斜坡東面是一條溝,從溝里面上去就能到達山頂烽火臺和屯兵堡。這條溝把云岡石窟景區分成東西兩部分。我的家鄉水泉村就坐落在武周山主峰背后,離這里只有2.5公里,溝口南面偏東就是我們的母校——云岡中學,那時充滿夢想與希望的我,就是從這條溝穿過進入學校。每天往返4次,4年多,大概穿越足夠2000多次吧。夏天避雨避暑,冬天避寒避風,溝兩邊的洞窟是最佳場所。每到夏天的黃昏、心情舒暢的時候,男女同學們手牽著手,穿過山頂一望無邊的綠色草甸,爬上烽火臺或者屯兵堡的土圍墻,一覽云岡勝景,感覺“山高人為峰,天闊心無界”的禪意。享受這里綿綿的風的氣息,看看千年大佛護佑下晚歸的牛羊;看看裊裊炊煙籠罩下的云岡人家;看看奔馳在109國道上漸行漸遠的車流;看看奔流不息、宛如玉帶的十里河。同學們心情澎湃,雙手當做喇叭,齊聲高喊:云岡!我們愛你!

順著溝口小石橋出來,是一條美輪美奐、綠蔭遮擋的小河,涓涓細流從嫩綠的草叢間滑過,悄無聲息地注入十里河,滋潤著兩岸的灌木叢。河的西岸是一條水泥石子鋪就的小路,與小河相隨一直通向石窟前面的觀光大道。我們看到的樹林末端左邊就是我們過去母校位置所在。現在已經找不到一點痕跡,小河正前方是過去云岡人民公社大食堂,與我們母校相鄰。員小中帶領我們來到這里,看到幾顆高大粗壯的楊樹,告訴我們這就是以前云岡中學門口前的大楊樹,我們如夢初醒、恍然回憶起過去的時光:30年前,我們放學后經常在這里乘涼,等候學友。默默關注著我們成長的老樹一如既往,俯視著這些大男孩、大女孩。光陰荏苒,歲月如梭,故地重游,感慨萬千。仰望老樹,思緒勃發。合個影吧,留個紀念。

這就是石窟舊大門外南面的清代戲臺,坐南朝北,經過多年的建設,周圍鋪上了60—80厘米的墊層和瓷磚,使戲臺失去了當年的巍峨氣勢。過去有一條馬路從戲臺和大門前面的小廣場中間穿過,3路公共汽車站就在門口東面20米處。戲臺周圍就是云岡村最熱鬧的地方,戲臺東面不到200米就是我們的母校——云岡中學。在哪個迷茫困惑的年代,我們是這里的常客,每到夏天中午,戲臺上面乘涼的、擺殘棋的、買武俠小說的......人流絡繹不絕。

戲臺東面是周恩來紀念室,它的原址在第五窟東面,近幾年因為石窟改造保護環境搬遷到這里。周總理于1973年陪同法國總統蓬皮杜參觀云岡石窟,并且做出保護云岡石窟的指示,使云岡石窟舊貌得到改觀。為紀念這位偉人,云岡石窟將他與法國友人當年下榻過的地方辟為紀念室,供游人瞻仰。

第五、第六窟是一雙姊妹窟,四層樓閣依山而建,俊俏挺拔,背后是武周山主峰,可以想象當年拓跋氏以武立國,崇佛化民的建國理念。遠遠可以看見山上明代修筑的屯兵堡和烽火臺。處在邊塞要地的石窟保存到現在實屬不易。30年前這里是云岡石窟的主要景點,游客來這里一定會照相留念。

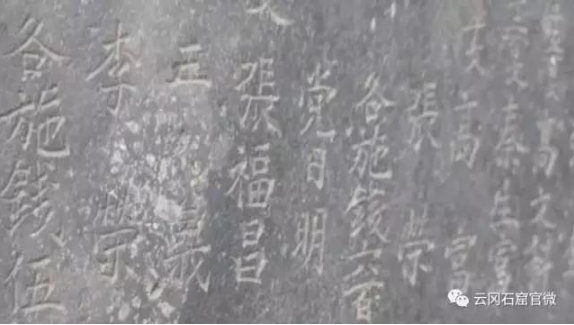

在第五窟木結構樓閣外東側 ,有清朝咸豐十一年(1861)立的大理石碑刻《重修大佛寺碑記》,這塊碑刻是記錄清朝修繕云岡石窟捐款人功德的,碑高230厘米、寬74.5厘米、厚22.5厘米。前面橫額:永垂不朽,后面橫額:萬世流芳。碑文:”云郡之西有岡焉,上出浮云,下臨絕壑,刊石為佛,即巖為宮。浩浩乎,法象之大,佛圖之多,矗不知幾千萬座。然而傾椅剝落,亦莫甚于此者。......夫大廟以觀山之高,溪之流,農民之熙皞,鳥獸之遨游,蓋誠至凈至土而極樂之地者。我圣祖仁皇帝且駐蹕焉。特是前人創之,而后人不繼之;即一人繼之,而眾人不助之,則所謂美者無由彰,而盛者無由傳。古跡之廢弛,大都類此。誠使由是倡之,而集期腋,而聚其沙,而千佛之洞皆大放其光明。”

當時捐款的有和碩親王及正黃、正紅、鑲紅、正藍等各旗貴族和鄉間賢達,我的祖先水泉村黨日明慷慨解囊,捐錢500文。我每次走進石窟都要來到這個石碑前看看,感覺特別自豪。今天,我又來到這個石碑前面,偷偷地摸摸碑刻上祖先的名字,內心有點小激動,美噠噠的,呵呵!

看見遠處那顆高大的沙棗樹嗎?我們年輕時候經常光顧這里,惦記著沙棗,每當中午,烈日炎炎,趁石窟管理員午休,頑皮的男同學蹭蹭蹭就竄上樹去,偷摘還沒有成熟的沙棗,女同學在樹下追逐著扔下來的沙棗,裝進綠色的軍用小書包。跑到不遠處樹蔭下,把半紅半綠的沙棗倒在石桌上。盡情享用著佛家特產。真有點“孫悟空大鬧蟠桃園”的感覺。

往前走就是著名的五華洞即九至十三窟,這五個洞窟因為清朝末年施以彩繪華麗異常,五彩斑斕,故稱其為“五華洞”,第九窟前室兩壁的中部,佛龕上楣端坐的佛像只有2厘米大,是云岡石窟群最小的佛像。這是五華洞前面的木結構建筑,里面窟雕有飛天、護法天王和伎樂表演。折射出北魏雖然是盛世王朝,但是居安思危、不忘改革、銳意進取,推動社會發展洪流滾滾向前。30年前,這兩個洞窟前就林蔭蔽日,大樹參天,是游客休息的好去處。 經過幾次改擴建的石窟廣場比以前寬闊多了,一邊是端莊古樸的石窟,一邊是枝繁葉茂的大樹,下面是朝圣的人流,組成一道絕美的風景展現在我們面前。30年來云岡石窟變化之大,真的不能用語言述。

看看石窟前的大樹,大家可以發現,根部粗壯,腰部枝系發達,樹冠發育不良。據民間迷信傳說:石窟前面的萬物不管怎么生長,高度也不敢超過佛像,遮擋佛光。這是真的嗎?云岡河谷地質構造垂直劃分由上而下主要有泥巖層、粉土層、砂卵層、粉質粘土層。最下層粉質粘土層就是我們所說的膠泥層,平均厚度1.5米,隔水性能好,當樹木根部生長發育到達膠泥層時候,就會因為吸收不到足夠的水分供養樹干、樹冠,導致樹木枯死。大家還迷信嗎?

看見前面那條臺階小路嗎?30年前從這里可以上山,直達屯兵堡。據史料記載,明王朝嘉靖三十七年(1558),大同巡撫楊選被韃靼土蠻部追殺,圍困與此,于是根據地形修建土堡節節抵抗,派兵從十里河南取土,依考山崖修筑土堡,便于取水,叫舊堡,但是容易遭到來自山崖上面的敵人攻擊。后來在山崖上面又修建一土堡,就是現在看到的新堡,與舊堡成為掎角之勢,易守難攻。從此佛教圣地成為刀兵戰亂之所。萬歷十四年這里的駐軍又將兩座堡連成一體,哪些臺階就是上下新舊堡的通道。沿著臺階而上,到達新堡,可以放眼俯瞰云岡全景。清朝以后,前堡廢棄,作為民居,就是當年的云岡村。直到2009年,為了保護石窟,發展旅游,耿彥波市長親自簽發《大同市人民政府關于云岡景區周邊村莊拆遷補償辦法》(同政發【2009】74號)文件,云岡村開始拆遷,移到109國道小站村東的云佛小區。

大家看看洞窟內佛像上面有很多很多的小孔、有規律的分布在佛像身上,這些小孔是怎么來的呢?古時候對石窟進行了大規模的泥塑翻新,工匠把木樁打入佛像并以繩子纏繞,便于外面覆蓋泥塑彩繪。但時間一久,泥層脫落,木樁裸露腐爛、掉落,后期無人進行維護,而且打孔的地方風化更快,就形成現在這個模樣。這么密集分布的小孔,根本不是人們所說的用來固定腳手架的,大家明白了嗎。

再仔細看看這些佛像的眼睛,前期石窟佛像眼睛都是和佛身石頭一體雕刻的,大佛顯得自然、慈悲、肅穆、洞明,給人的感覺是一半在塵世、一半在天上。后期的石窟修繕中,工匠故意把佛像的眼睛珠用琉璃做好鑲嵌進去,雖然大佛看起來有了靈感,但是失去了佛的禪定與莊嚴。這些琉璃做的眼睛珠有的足有拳頭大,而且被后來者認為是珠寶而盜竊,大多數已經流落國外。沒有眼睛珠的佛像也從此失去了昔日的風采。

從石窟斷崖可以看出這里的地質構造,上面是黃土覆蓋層、泥巖層、砂巖層,巖體內層狀軟弱結構面的存在使巖石遇到水就容易軟化,巖體構造裂隙和層面裂隙相互交切,在重力作用下,容易產生向南面臨空崩塌的危險。洞窟頂部為低山丘陵,呈波狀起伏,最大高差55米,位于武周山北麓的云岡鎮水泉村南最高海拔1218米,石窟前沿1163米,石窟區出露的地層為距今二、三百萬年前形成的侏羅紀及第四紀沖積砂巖。冰凍融化、冬夏溫差、氣流干濕等導致巖石穩定性不斷惡化,再加上上世紀80年代以來年附近煤礦的開采震動等外部因素,加劇了石窟風化速度。為了保護佛像,石窟頂部不容許栽植任何樹木,避免因為澆水產生滲透造成人為破壞。

30年前,這些斷崖石窟是鳥和蝙蝠的樂園,每到夏天黃昏時分,數以千計的蝙蝠在石窟前面飛來飛去,像一個個黑色的精靈,掠空翱翔,姿態優美。白天則在洞窟內倒掛棲息,遇到驚動,轉動頭部,抖動雙耳,發出鳴叫,疾速而飛,洞窟附近上空頓時密密匝匝,蔚為壯觀。

這個佛龕就像一所民居的窗戶,里面是空的,薄薄的一層石頭墻,兩面鑿刻佛像,難度之大,可想而知。佛龕內佛像之美,無以倫比,在佛龕內端坐著姿勢各不相同的九個佛像,其中三個已經不在,據講解員介紹,這三尊佛像100多年前已經被盜往國外。在那個年代,積貧積弱的中華民族屢受外辱,列強的鐵蹄與魔爪不斷伸向這個善良的國度,大量的珍貴文物流落國外。我們期待著偉大的中華民族復興,期待著炎黃子孫、華夏兒女同圓“中國夢”。

五華廣場的前面,綠木蔥蔥,這里有員小中父親員海瑞先生捐資供養的一顆松樹,上學時,常到老先生家,聽員老先生講抗美援朝打仗的故事。老先生二十幾歲轉業到石窟工作后,一直沒離開過這塊土地,去世后,骨灰撒于武州山頂。他的三個兒子都在這里工作,為文物保護奉獻著他們的青春。老先生執著地愛著這里的每個佛像及這里的一草一木。2004年當石窟舊大門前那顆300年老樹倒下去以后,老先生經常去那個地方坐坐,默默不語。近年,石窟將這顆老松樹以老先生命名供養,算是對老人靈魂的一種安慰吧。

曇曜廣場前面有一塊花崗巖石刻,是曾經擔任北京大學考古系第一任系主任的考古學家、中國石窟考古的開山鼻祖宿白先生為云岡石窟親自題寫的“曇曜五窟”。宿白先生一生致力于考古學,尤其專長漢唐、宋元、和佛教考古,是國務院公布的第一批考古博士生導師、中國考古協會常務理事,曾經出版了新中國成立以來最早的、學術價值很高的《白沙宋墓》一書。編纂了《藏傳佛教寺院考古》一書,書中涉及了西藏歷史、政治、經濟、文化、藝術。

宿白先生1942年就讀北大期間游歷了云岡石窟,1952年又來到云岡石窟實習,并于2010年將自己考古藏書11641冊,拓本135份捐贈北大圖書館311室,作為一筆寶貴財富留給北大。1985年,云岡石窟流失海外的300多尊佛像中,唯有一只佛眼回歸,就是通過宿白先生之手,現在收藏于云岡石窟陳列館。

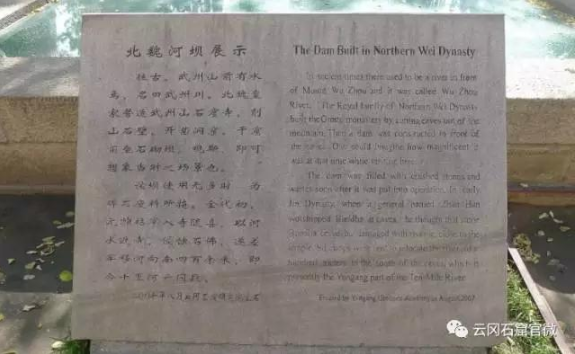

曇曜五窟廣場前面有北魏修筑的河壩遺址,1600年前十里河水在壩下流過,壩里面被開鑿石窟的廢料充填,為了免遭河水侵蝕佛像,金國大元帥命令士兵向南移動河槽400米,形成現在十里河云岡段的樣子,30年前這條河壩還沒有被發掘出來,那時候同學們來到這里玩耍,誰能知道北魏大壩就被我們踩在腳下呢?呵呵!直到1993年在云岡石窟考古研究中發現了這條河壩并進行了保護,對外界展示。

第二十窟的露天大佛依然端莊如故,13.7米的高度足以讓任何來到這里朝拜的人們肅然起敬。只要你站在露天大佛前面,不管多遠,露天大佛都高高在上,人們都的抬頭仰視。露天大佛頭頂的巖土層經過歷年的風化,已經坍塌, 崖壁上均勻的布置了兩排孔,是當初維護石窟前巖而鑿的,大佛東邊有一個站佛,西面空空如也,顯得極不對稱。 站在露天大佛西側臺階上回頭看,涌動的人流一眼望不到盡頭,大佛面帶微笑,迎接四方嘉賓。讓我們感覺更加親切。

露天大佛是依照北魏開國皇帝道武帝的形象雕刻的,是云岡石窟最具代表的標志性佛像,雕刻藝術精湛。慈祥肅穆、形態端莊是漢族文化的傳統的表現手法;額寬鼻高、眼大嘴薄有外域文化的某些特征。既有看破紅塵,避世脫俗的感覺;又有積極入世,靜觀塵世的神態,既有沖出堅巖、掙脫禁錮的雄風;又有根植山川、融與天地的膽略,既有攝服華夏、威儀九州的性格;又有通徹人類、震撼世界的氣魄,是中國古代勞動人民創造的最具智慧的結晶。千年以來,露天大佛日看眾生蕓蕓、夜觀斗轉星移,吸天地之靈氣,納宇宙之光華。30年前,我們每次來到石窟,一定會光顧這個地方。今天,站在佛前,我才徹然大悟,在云岡石窟59000余尊佛像中,只有站在露天大佛下面,才能真正領悟到:“我佛如來”的深刻含義。

云岡石窟研究院文物考古室副主任員小中向我們介紹,早在上世紀40年代,日本學者就在第20窟前進行過考古發掘,僅僅發現了少量西立佛的殘片。大量西立佛殘片是1992年云岡石窟“八五規劃”窟前地面硬化前考古挖掘新發現的。這些殘片被埋在地下已經1600年了,跡象表明,西立佛坍塌后,古人也做了保護,把它順衣紋切割成130多塊埋藏于地下。等待有緣人。今年,包括《大同日報》、《山西晚報》、《環球時報英文版》等大量的新聞媒體相繼刊登報道了西立佛復原的消息,擴大了大佛的影響力,贊揚聲譽不斷。負責這項工作的人們功不可沒。能讓三世佛恢復原貌,功在當代,利在千秋。人們希望藏于地下1600多年的西立佛早日面世,一睹真容。

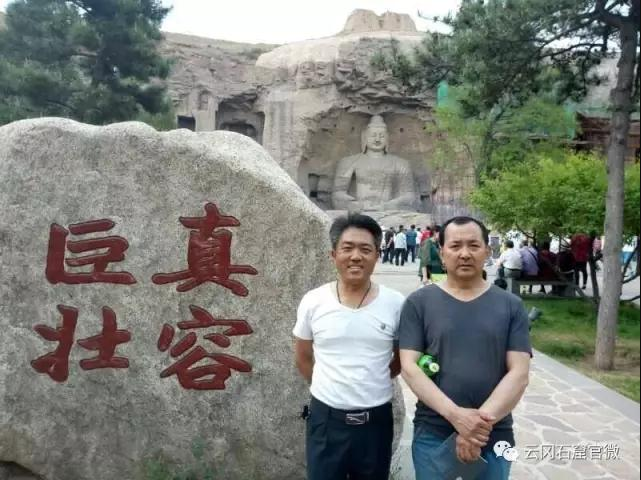

露天大佛廣場正南不知道什么時候放了一塊花崗巖石刻,上刻“真容巨壯”四個字,出自酈道元《水經注》文,是用來闡釋露天大佛的絕佳用詞,馬勇站在石刻前,雖然稱不上“巨壯”,但表現出來的一定是“真容”,你看看他笑的多么純真、燦爛。

“西巖絕唱”石刻,是近幾年立的碑刻,碑刻以東佛像全部是北魏王朝修建的,修建成功后北魏王朝從大同遷都洛陽,西面是后來民間修建的石窟,規模已經不如東面,30年前西面山崖上面的土石滑下來,覆蓋到坡上,一片狼藉,人們很少光顧,只有我們這些年輕好奇的少年偶爾上去看看。

文化學者余秋雨多次來到云岡,2006年11月7日,余先生看到石窟保護工作得到政府高度重視而有序進行,激動萬分,親自為云岡石窟題詞:“北魏雄風猶拂面,萬里鐵騎歸佛山”,其后題詞:“西天梵音”,后來“西天梵音”碑刻置于西部石窟。由此往西,石窟規模已經大不如前。30年前,這些洞窟多數被黃土掩埋或者遮擋,很少有人光顧,現在可以看見斜坡下面已經長滿了草木。我直到現在都有疑惑,挖開斜坡土,是不是還有洞窟呢?下面是不是還有北魏時期修筑的河壩呢?

2008年,余秋雨先生在《從何處走向大唐》文中云:"通向大唐之路,最具象征意義的是云岡石窟和龍門石窟"。三年后,余先生再訪云岡,更是感慨萬千,發出:"萬卷閱盡尊北魏,此生只為拜云岡“的感嘆。書:“中國由此邁向大唐”。這句話寄托了我們的國家要像大唐帝國那樣繁榮昌盛、四方來賀。象大唐帝國那樣尊崇佛教、社會和諧。這塊石刻的南面不遠處是原云岡村所在地,現在已經擴展成為石窟的環境區部分。

云岡中學老照片:

2005年前的云岡中學教學樓、宿舍樓依稀可辨,體育場已經做了停車場,南面那條國道也可以看見,3路車每天從這里駛過,每到假節日,同學們就是從這里離開我們可愛的校園。

當年云岡中學的門樓,安裝了兩扇鐵柵欄門,我們不知道翻越了多少次,偷偷出去玩,再偷偷回來。大家可曾記得嗎?

看看這輛3路車,想不想再去坐坐?

這些能夠勾起大家的回憶嗎?石窟前面的紅色磚墻是2001年前期改造留下來的。1987年夏季,我們完成了三年的高中學業畢業了,離開了我們相伴幾年戀戀不舍的云岡石窟;離開了晨讀暮耍時候就能看見的露天大佛;離開了帶給我們歡樂的清朝戲臺;離開了那顆為我們遮風避雨的百年胡楊;離開了清冽甘甜的寒泉圣水。離開了寒窗苦讀、締結友誼的校園。