收藏 | 千年一窟看云岡

創建時間:2021.11.23

云岡石窟,

位于山西省大同市城西16公里的武周山南麓。

這處世界文化藝術寶庫始鑿于公元5—6世紀的北魏王朝時期,

是中國第一座開鑿于首都附近的封建帝國皇家佛教石窟寺院,

也是世界佛教石窟雕刻藝術的巔峰之作。

石窟依山開鑿,規模宏偉,

自東迄西約1公里的山崖上,

現存主要洞窟45個,大小窟龕254個,

各類佛教人物造像59000余尊,

各類龕式、塔形和紋樣20000余處,雕刻面積達18000平方米。

云岡石窟藝術以規模宏大、題材多樣、雕刻精美、內涵豐富而馳名中外;

以典型的皇家風范造像而異于其他早期石窟;

以融匯東西、貫通南北的鮮明的民族化進程為特色,

在中國石窟藝術中獨樹一幟,

使得云岡石窟成為中國石雕文化藝術靜默厚重的言說者。

來云岡石窟到底要看什么?

想必這是每一位參觀者都想知道的。

佛像

云岡石窟作為佛教藝術之寶庫,和其他石窟藝術一樣,反映了佛教思想及其發生發展的過程。它所創造的佛、菩薩、羅漢、護法,以及佛本行、佛本生的各種故事,都是通過具體人的生活形象創造出來,因此它與同時代歷史時期人們的生活以及社會的發展變化有著千絲萬縷的聯系。

就佛教石雕造像而言,云岡石窟是中國早期佛教造像的最主要部分,其細膩而深刻的藝術表現力,不僅來源于佛教經典的說教,更來源于佛教及其藝術的發源地印度以及周邊各佛教藝術流派的生成和發展,成為公元5世紀之前世界佛教石雕藝術的集大成者。作為世界三大佛教石窟之一,云岡石窟的佛像雕刻,結合印度秣菟羅、犍陀羅藝術風格的雕刻手法,較為系統完整地記錄了佛教中的各種人物形象。其中典型佛陀形象包含露天大佛、三世佛、二佛并坐、七立佛、四方四佛、阿彌陀佛、千佛等。

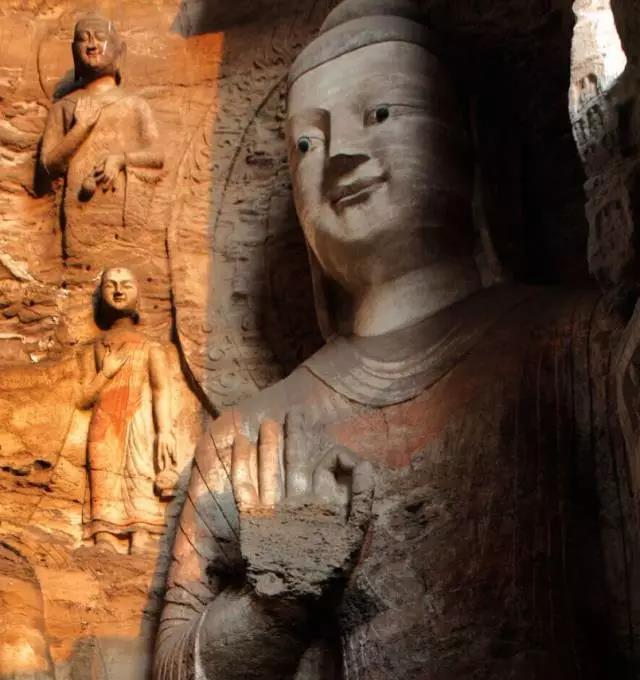

而說到云岡石窟煌煌近6萬尊佛造像,人們印象最深的便是露天大佛。大佛像位于第20窟,該窟之前立壁早在洞窟竣工不久就已坍塌,使佛像露天而稱“露天大佛”。盡管南壁崩塌,已經露天的佛像也比曇曜五窟其他洞窟前壁向南突出一些,使佛像格外引人注目。同時,由于露天大佛的石頭略呈白色,歷史上曾經有過“白佛爺”的俗稱。大佛高13.7米。肉髻高聳,面相方圓,兩耳垂肩。眉目細長,兩眼炯炯有神。鼻直口方,蓄八字須,嘴角微微上翹。雙肩齊挺,胸部厚實。內著僧祇支,外穿袈裟袒右肩,衣紋厚重,似仿毛質衣料而就。該造像身材魁偉,體型健壯,身體略略前傾,更顯居高臨下,威武慈祥。由于它最大限度地體現了云岡石窟早期雕刻的藝術精神,因而成為云岡石窟的代表作。游人來到這里,多有留影,這一形象成為云岡石窟“出鏡率”最高的佛像,被稱為云岡石窟乃至大同市的“形象大使”、“外交大臣”。從這尊云岡典型佛像的塑造中,人們不僅看到了佛陀的所謂“三十二相八十種好”的種種體現,同時也看到了佛像的創作者的藝術創造的價值是多么偉大和輝煌。在這里,有佛教藝術造像的傳統,也有北魏時代精神的體現;有佛陀造型的精確完美,也有拓跋鮮卑的威武剽悍;由于它最大限度地體現了云岡石窟早期雕刻的藝術精神,因而成為云岡石窟的代表作品。作為云岡石窟的代表作,露天大佛不僅表現了佛教經典中所述佛像的優秀形式品格,更集聚了佛像產生數千年來的藝術創作精華。

創始人

曇曜年少出家,是涼州著名的禪師。太武帝滅北涼之后,北魏佛教因此興盛起來。但由于佛教與統治者的政治利益發生了沖突,太武帝聽信宰相崔浩及道士寇謙之毀佛揚道之詞,很快放棄了對佛教的支持而轉向道教,并將年號改成“太平真君”,在太平真君七年發動了一場大規模的滅佛運動。一時間腥風血雨,難及佛門,很多佛寺被毀,僧人被殺。當時能保持節操并勇于護法者很少,此時的曇曜義無反顧地選擇了“護法”,并且“誓欲守死”。后經皇太子再三勸喻,才懷著復法的志向離開平城,前往中山避難。

太平真君十三年太武帝逝,文成帝即位,復興佛教,文成帝復法的第二年,曇曜奉詔趕往平城。路上巧遇文成帝東巡的車隊,御馬見到曇曜,上前張嘴銜住他的袈裟再不前行,眾人皆嘆。文成帝細詢之后,知道是奉詔趕回的曇曜,于是奉以師禮。這就是名播釋史的“馬識善人”的故事。公元460年,受皇帝委派,由曇曜主持,在武周山鑿石開山,雕鑿佛像。于是一場別開生面的大規模鑿佛運動開始。現在石窟里的第16窟至第20窟就是當時曇曜主持開鑿最早的五所大窟,即著名的“曇曜五窟”。

曇曜,一個僧人,在當時詭譎奇變的政治風云中,做了別的僧人無法企及的事情,他在武州山的巖壁上創造了“皇帝即是如來”的政治神話,實現了佛教意識形態治國的政治理想。云岡石窟光照千秋,使古老的東西方藝術在大同這塊熱土上完美結合,成就巨制。理所當然,這位智者大德,應得到我們整個文化史的尊重。

歷史

公元386年,拓跋珪召開部落大會,即代王位,改年號登國,定都盛樂(今內蒙古自治區和林格爾),平叛戰亂、穩定了北魏政權。

公元396年拓跋珪稱帝,并一舉消滅燕國。于398年七月把都城遷往平城(今山西省大同市)。拓跋珪定都平城后,將平城改稱代都,開始對平城進行大規模的營建。

公元409年,道武帝長子拓跋嗣登位,為明元帝。他在位期間,“隆基固本,內和外輯”,鞏固了北魏的政權,增強了國家實力。

公元423年,明元帝病故,太子拓跋燾繼皇帝位,為太武帝。執政后的太武帝,一改道武帝、明元帝時被動防御策略,堅持主動進攻的方針,北討柔然,解除后顧之憂;西征大夏,克定關中;出兵和龍,攻滅北燕;439年,消滅北涼,完成統一北方大業。通過這一系列的戰爭,徹底消滅了北方的割據勢力,使長期分裂的黃河流域重歸統一。十六國時代結束,北朝正式進入歷史舞臺。

公元452年,太武帝的皇孫拓跋浚入宮,繼承皇位,改元興安,是為文成帝。文成帝繼位后崇尚佛法,恢復了佛教的合法地位。453年,佛教全面復興。和平初,高僧曇曜奉旨于平城西武州山開鑿石窟,從而揭開了大規模營造武州山石窟的序幕。

公元465年,文成帝病死宮中,拓跋弘繼位,是為獻文帝。

公元471年,獻文帝讓位給4歲的兒子拓跋宏。馮太后掌握朝廷大權。

公元476年,孝文帝繼位,宣布大赦天下,改年號為“太和”,文明太后被尊為皇太后,再次臨朝聽政。

公元490年9月,馮太后去世。孝文帝親政。

公元494年二月,孝文帝正式發布遷都令,北魏正式遷都洛陽。北魏統治下的中原,以漢族為主,具有較高的封建文化,魏孝文帝在政治和社會風俗方面進行了大膽改革,消除鮮卑與漢族之間的隔閡與矛盾,加速了鮮卑族的漢化——即封建化,在服飾、語言、喪葬、通婚、吏治、門閥等制度方面都有相關的漢化規定。這些改革促進了北方各少數民族進入封建社會,順應了時代潮流,對當時社會經濟發展和民族大融合起了積極推動作用。

隨著生產的發展和鮮卑貴族漢化的加深,北魏統治者日趨腐化,吏治逐步敗壞。公元523年,爆發了六鎮起義將北魏王朝推向崩潰的邊緣。從此內亂不止。

公元534年,北魏分裂成由高歡控制的東魏和宇文泰掌握的西魏,北魏滅亡。

北魏王朝自386年拓跋珪建國,至534年分裂為東魏、西魏,在這一個半世紀的歷史發展過程中,北魏在平城定都的97年里,是鮮卑族和北魏王朝最輝煌的歷史時期,當時平城大同人口百萬,商貿繁榮,是國際化的大都市,成為北魏絲綢之路的起點,而云岡石窟就是在這最輝煌的時期應運而生。

碑刻

云岡石窟是一部北魏王朝的斷代史,它以一座山的雕刻將拓跋鮮卑的發展盛衰刻錄在山崖峭壁上,每一座洞窟都是一段歷史的銘記,每一尊佛像都是歷史的回放。細細的咀嚼,慢慢的品味,才能真正體悟到云岡石窟的價值所在,才能重現歷史的厚重。

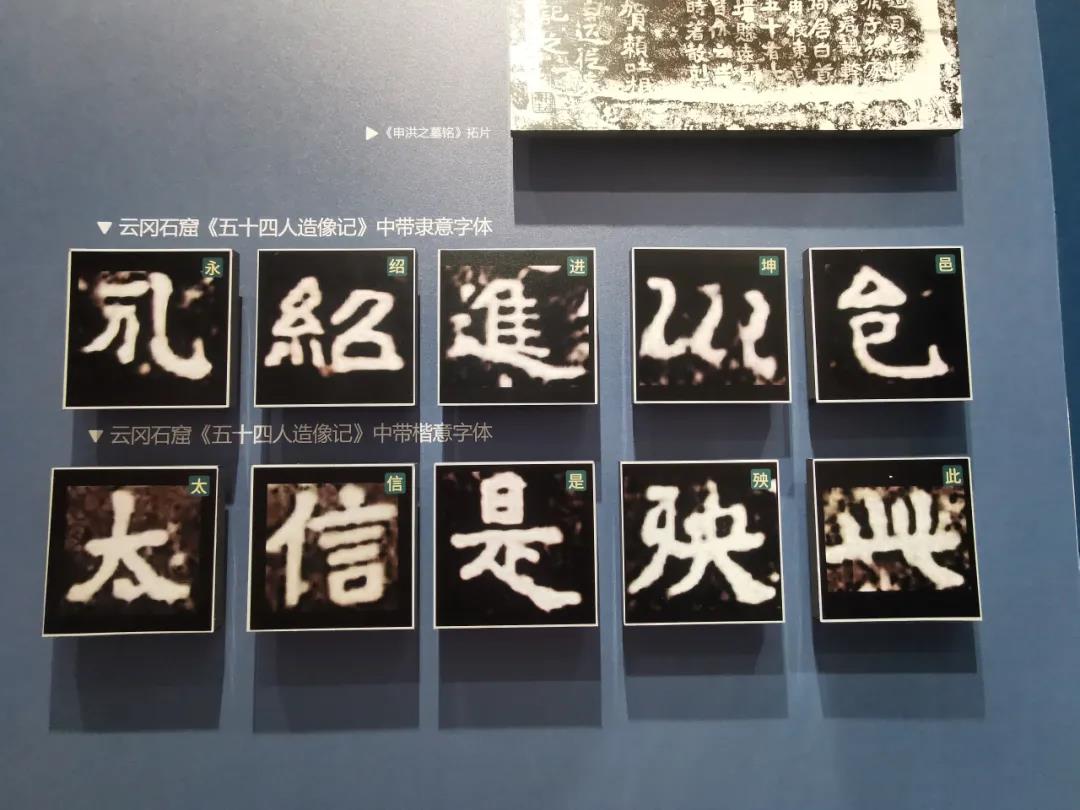

自佛教藝術產生之時,就出現了將文字雕刻于石質版面上的情形。這樣的佛教藝術隨佛教進入中國,并與中華文化“樹碑立傳”而慣于記事的作風相結合,使得其更加被重視和采用。云岡石窟作為世界上的大型佛教石窟寺院之一,亦保存了一些北魏和其他時期的銘文碑記,但這個規模宏大、內容豐富的大型石窟寺,相對于國內其他大型石窟寺(如敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟等)來說,不僅缺乏足夠的古代相關文獻記載,石窟銘記碑刻保存亦數量不多。但在云岡石窟保留較少的石刻文字(包括元代墨書)中,人們已然發現了上自北魏,下至明清的石刻銘記。

云岡石窟現存銘記碑刻雖然均是以文字的形式記述一定的歷史事實,但由于時代不同而表達了對云岡石窟不同的思想狀態。云岡石窟碑刻題記主要有造像題記、碑記、銘記三大類。題記雕刻多出現在龕座或佛座之上,個別刻在千佛造像龕柱上。碑記多呈長方形或方形,也有單體石碑,多置放在窟前古建筑群等處。銘記形式多位于摩崖題刻、榜題式刻銘,出現在窟壁、造像龕、明窗、門拱、崖壁等空白處,大多數因風化現已無法辨識。文字有陰刻、陽刻和墨書三種。書體有魏碑、行、草、隸、篆、楷。年代上至北魏,下見遼金、元、明、清、民國以及中華人民共和國成立后。

云岡石窟雕刻中的古碑碣由于歷史久遠,自然風雨侵蝕或人為破壞等諸多原因,流傳于今者,僅百余通。在保留較少的石刻文字中(包括元代墨書),最早的是北魏太和七年(公元483年)邑義信士女等五十四人“為國興福”敬造石廟形象九十五軀及菩薩造像題記,雕刻于第11窟的東壁上部。重要的還有現存放于云岡博物館的《曇媚造像碑》和第18窟《大茹茹可敦造像題記》、第17窟明窗東側《比丘尼惠定造像題記》等。

佛塔

早在佛教石窟寺產生之前,佛教的最主要藝術形象就是塔,所以對塔的禮拜一直沒有中斷。直至今天,在有佛教信仰的地方,均將塔作為重要的佛教崇拜物。在云岡,佛塔不僅數量大,而且表現形式多樣化。這些塔形雕刻遍布于窟內洞外,出現在壁面高臺。有雕刻在雙窟外的圓雕塔和高浮雕塔,亦有雕刻在洞窟內的中心塔柱和壁面浮雕塔。

首先,出現最早的是繼承佛教石窟寺傳統的方形塔,并且這種方形塔沒有被用來當作主要的雕刻內容加以突出表現,只是作為龕間的裝飾圖案使用。這一點,我們從第7、8窟和第9、10窟中看得非常清楚。其次,在出現了中國傳統瓦壟屋頂覆蓋的屋形龕的之后,以中國傳統瓦壟屋頂覆蓋的閣樓式佛塔逐漸取代了方形塔的地位,在中晚期洞窟中占據了主要位置。再次,無論作為裝飾形式出現的雙塔和龕間塔,還是作為獨立形式出現的、被用來作為主要內容加以供養的單獨瓦頂層塔,它們多出現在中心塔柱洞窟中。以上我們進行典型介紹的壁面層塔,均出自于第1、2窟,第6窟和第11窟等洞窟中。云岡,是中國歷史的另一種表達。

塔,雕鑿起來的時候,歷史于參差錯落間,多了讓人尋味的亮色。面對皇家的浩大,在云岡,尋石窟中的幾座塔,那只是透過歷史的門鏡,看到一個叫北魏的朝代。

早、中、晚三期雕刻

從文成帝和平初(460),一直延續至孝明帝正光五年(524)止,云岡石窟是北魏王朝定都平城時期的藝術杰作,是拓跋皇室傾其國力,用長達64年的時間精心營造的藝術殿堂。

早期的開山之作——曇曜五窟,其整體特點是洞窟高大,佛像雄偉,洞窟內主像形態各異,魁梧偉岸。也許是千年的石佛吸取了天地的靈氣,又或是萬尊雕像包容了拓跋民族的靈魂,靜默的石窟便閃耀起與地同生,與日同華的光輝。其雕刻技藝繼承并發展了漢代的優秀傳統,吸收并融合了古印度犍陀羅、秣菟羅藝術的精華,創造出具有獨特的藝術風格。20窟的露天大佛,就是早期洞窟的典型代表。13.8米高的主像,身軀健碩,挺拔雄偉,佛像會意的笑容是北魏開國皇帝拓跋珪君臨天下的氣度,也是佛祖普渡眾生的博愛。這尊中外文化碰撞的藝術結晶,被游客親切的稱之為“云岡的外交大臣”。

中期的孝文帝時期,北魏王朝呈現出空前的繁榮。云岡的雕刻隨之進入了極盛,進而雕鑿出更為繁華精美的云岡石窟大窟大像。到孝文帝遷都前,皇家經營的所有大窟大像均已完成,歷時40余年。中期洞窟平面多呈方形或長方形,有的洞窟雕中心塔柱,或具前后室,壁面布局上下重層,左右分段,窟頂多有平棊藻井。造像題材內容多樣化,突出了釋迦、彌勒佛的地位,流行釋迦、多寶二佛并坐像,出現了護法天神、伎樂天、供養人行列以及佛本行、本生、因緣和維摩詰故事等。佛像面相豐圓適中,特別是褒衣博帶式的佛像盛行,出現了許多新的題材和造像組合,側重于護法形象和各種裝飾。中期石窟也是積極于改革創新的時期,掀起了佛教石窟藝術中國化的過程。這多種因素的綜合,也就產生了所謂富麗堂皇的“太和”風格,主要特點是漢化趨勢發展迅速,石窟藝術中國化在這一時期起步并完成,這個時期即云岡中期石窟,它所呈現的內容繁復、雕飾精美的雕刻藝術特點大異于早期石窟,雕刻造型追求工整華麗,從洞窟形制到雕刻內容和風格均有明顯的漢化特征。當我們置身其中,欣賞著尊尊雕像,聽著仙樂飄飄,悟著無因佛界,敬畏那個游牧民族海納百川氣度的同時,身心的塵漬也于剎那間消失的無影無蹤。

晚期的秀美。公元494年,孝文帝遷都洛陽,云岡石窟大規模的開鑿活動雖然停止了,但鑿窟造像之風在中下層階層蔓延起來,親貴、中下層官吏以及邑人信眾充分利用平城舊有的技藝在云岡開鑿了大量的中小型洞窟,這種小窟小龕的鐫建一直延續到孝明帝正光五年(524),平城作為北都仍是北魏佛教要地。這時大窟減少,中、小型窟龕從東往西布滿崖面。主要分布在第20窟以西,還包括第4窟、14窟、15窟和11窟以西崖面上的小龕,約有200余座中小型洞窟。佛像和菩薩面形消瘦、長頸、肩窄且下削,這種造像為北魏晚期推行“漢化”改革,出現的一種清新典雅“秀骨清像”的藝術形象,細頸削肩、衣飾簡潔,成為北魏后期佛教造像顯著特點。這一特征和風格在龍門石窟北魏窟亦有表現,對中國石窟寺藝術的發展產生了深刻的影響。它以一種永恒的定式深化了宗教內容,從而形成獨特的“云岡模式”。

獨一無二

云岡石窟的造像氣勢宏偉,內容豐富多彩,堪稱公元5世紀世界佛教石刻藝術之冠,被譽為世界雕刻藝術的寶庫,你可知云岡獨一無二堪稱之“最”之處都有哪些?

用時最短

中國開鑿用時最短的皇家石窟:云岡石窟是佛教傳入中國后第一次由國家主持營造的大規模石窟工程,開鑿于北魏和平元年(公元460年)至孝明帝正光年間(公元525年),是中國開鑿用時最短的大規模皇家石窟工程,在中外石窟開鑿史上是一個奇跡。

現存最早

中國現存最早的石雕連環畫作品:位于第6窟的佛傳故事畫面,為您講述了釋迦牟尼從出生到成佛的全過程,故事畫面主題突出、形象生動,情節銜接自然,是中國現存最早的石雕藝術連環畫。

最震撼

中國最特別的袈裟:位于第18窟主尊身著千佛袈裟在中國佛教造像中堪稱一絕。袈裟上雕刻了一尊尊小佛像,小佛像隨著衣紋呈現不同的排列,或婉轉曲折、或橫豎成列,富于變化。

最靈巧

造像設計中最靈巧的力士:位于云岡第13窟主尊交腳彌勒右手臂下托臂力士造像,高約1.8米,力士兩臂托起佛像的臂膀,既起到支撐的作用,又起到美學效果。

最大與最小

云岡最大的佛與最小的佛:云岡石窟主要洞窟45座,共59000余尊造像,最高的佛高17米,位于第5窟內主尊釋迦牟尼佛,最小的佛像僅為2厘米,位于第9窟前室西壁中層佛龕上。

歷程

1600年的滄桑歲月,日復一日,年復一年,云岡大佛用他的包容和慈悲見證著我們的成長。盡管他不發一語,卻是一個讓人根本無法忽略的存在。

分享

20192