應該說,第11~13-4窟是由同一造像集團勢力發愿營造的一個區域,若非背后有一種神秘力量掌握著生死牌,它的結局何以如此慘淡。這一摧枯拉朽的神秘力量就是——宮闈之變。

第11窟留下的不解問題太多太多,若不是因了高懸在東壁上端的太和七年(483)造像龕題記,關于這個洞窟的身世,恐怕連謎這樣的話題也無從談起。

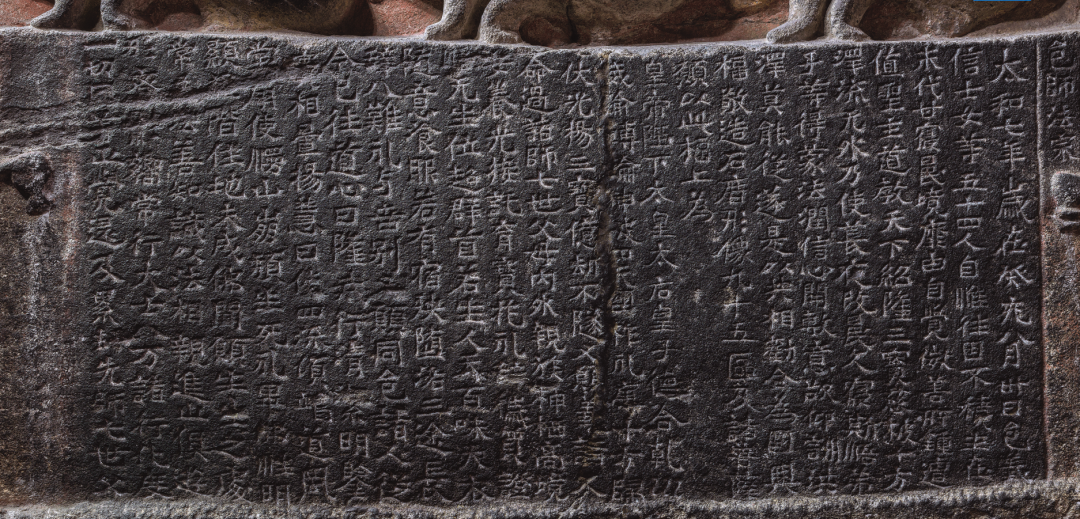

云岡第11窟東壁太和七年(483)造像題記

這是云岡石窟現存時間最早、文字最多的一方題記,全文共337字,也是平城魏碑中的精品。

出資造像的人也叫功德主或發愿人,他們通常會囑托工匠在雕像即將完成時,另外刻上一段發愿文,說明發愿的時間、發愿人的來由、發愿的原委和希望實現的愿求。石窟中,有紀年的造像龕就是一把等量時光的標尺,讓行進在歲月長廊里的后人摸索著這些標記,去拼合、還原洞窟開鑿歷史中那些生銹的碎片。

最初的皇家工程

第11窟舊稱“四面佛洞”、“接引佛洞”,為“五華洞”(第9~13窟)之一,開鑿在云岡北魏皇家工程的核心地帶。從外崖壁可以明顯看出,連同右側毗鄰的第12、13窟以及13-4窟,這片外崖立壁高近20米的區域是按統一計劃斬山辟出的,如此浩大的工程定然是要依靠國家的力量才能完成,所以,這個區域的洞窟屬皇家性質。

第11窟是一個方塔居中的塔廟窟,中心塔柱是對現實中塔的模仿與象征,當時平城之境,佛塔高凌,列剎相望,壯觀巧妙。云岡中心柱式洞窟的設計方案首先用于第11窟,表明第11窟功德主的身份與地位極不尋常。

云岡第11窟中心塔柱正面有遼金時期補雕的二脅侍菩薩

大約,第11窟最初的工程僅僅鑿出窟形并完成了中心柱的基本樣貌就戛然而止了,即使今天,那樸素簡約的中心柱,依然散發著停工前的氣息。這種樣式的中心柱,既不見于涼州,在云岡也是淺嘗輒止。塔柱以北地面基巖高出窟門處地面近一米,表明第11窟故然經歷了兩次工程,最終地面降層工序都沒有正常完工。至于窟內四壁的狀況,從目前壁面的突凹起伏及現有龕像的分層布局結構來看,在第一次工程中,既未平整,也無造像。

云岡第11窟西壁被鑿毀的盝形龕像

那么,第11窟最初的工程究竟起于何時呢?我們只能依據現存的太和七年造像龕題銘用倒推的方法去估算。太和七年,是該窟二次復工的一個時間坐標,其距最初的建窟時間應有若干年差。像第11窟這等規模的大窟初步建成該需要多少年呢?從掘出窟形、初步鑿出四壁壁面、鏤出中心塔柱雛形,停工前要達到這種程度,保守地說得需要二、三年時間吧。再考慮到該窟是在擱置了數年后繼而復工的,則需再上推若干年,也就是太和初年。

二次補鑿工程與民間力量的介入

枯敗了多年,第11窟窟前的廢石堆被清理出一條便道,封閉已久的石砌窟門被拆開,窟內,一束光正由明窗投射在未成形的壁面上,彈飛的浮塵在光影中從容地飛,飄渺渺,像遙遠的夢正在醒來……打開窟門是為了從平城專程而來的道育、曇秀、法宗等幾位邑社邑師,他們得到了官方的許可,被允進入窟內考察,也是多年來走進這座洞窟的第一批人。

太和七年造像題記中的道育、曇秀、法宗三位邑師

道育、曇秀、法宗幾人共同領導的邑社在平城很有影響力,五十四位邑義信士女既有財力又有社會地位,很幸運,他們首先獲準在這座廢棄的洞窟內雕刻造像。道育環視全窟,看上去當初這里只完成了洞窟的大概,東壁上端的一塊壁面空間算得上最為平整,采光也好,包括隨行的匠師也認為那是一個較理想的位置。太和七年八月三十日,由邑義信士女等五十四人共同出資發愿雕刻的龕像竣工了,他們也因此成為中國最早進入石窟寺造像的邑社組織。此后一發不可收,另一些邑社以及大批僧俗信眾蜂擁而至,賀若步洛敦、常山太守田文彪妻以及一些清信女和佛弟子都在此窟內開龕造像。

云岡第11窟最終沒有完工的窟門

二次補鑿工程完全顛覆了第11窟最初的設計思想,為了省工省時,許多龕像因壁面走勢,見縫插針,既無計劃、無秩序,又浪費壁面空間。

從太和七年開始至太和十三年,第11窟二次續鑿工程大致完成,僅西壁個別龕像、窟門及明窗兩側壁的施工一直延續到太和十九年。不過,最終也沒有人愿意出資將窟內地面降層工序遺留的多余巖石取平,行在上面,閃深踏淺,猶如醉翁。

云岡第11窟明窗東壁太和十九年造像龕

《云中圖》中露天機

隋唐時,有人依據北魏時的記錄整理出一本專講平城地理史事的著作——《云中圖》,可惜,此書今已佚亡,作者是誰、書中的詳細內容是什么等等均一無所知。曹衍《金碑》中多處轉引此書,說明該書在遼金時仍存世。其中一條信息量很大:文成和平八年、獻文天安元年革興造石窟寺。然未知有何所據。

過去,每論及獻文時代,人們總認為他任期內,重點是在平城的建置與鹿苑的開創上,而疏于經營云岡。獻文好釋老,經常與沙門及談玄雅士論道。從公元465年嗣位到471年遜位,他當政六年,后四年做太上皇,總共十年的時間里,雖然受到馮太后的掣肘未能獨攬朝綱,但施政的權力毫不削弱。“獻文革興造石窟寺”一語,說明獻文時期云岡鐫窟造像活動仍在進行。皇興元年秋八月,初為人父的獻文帝行幸武州山石窟寺,這個時節來云岡當然不是祈雨,而是為某一洞窟的完成或開工典禮。

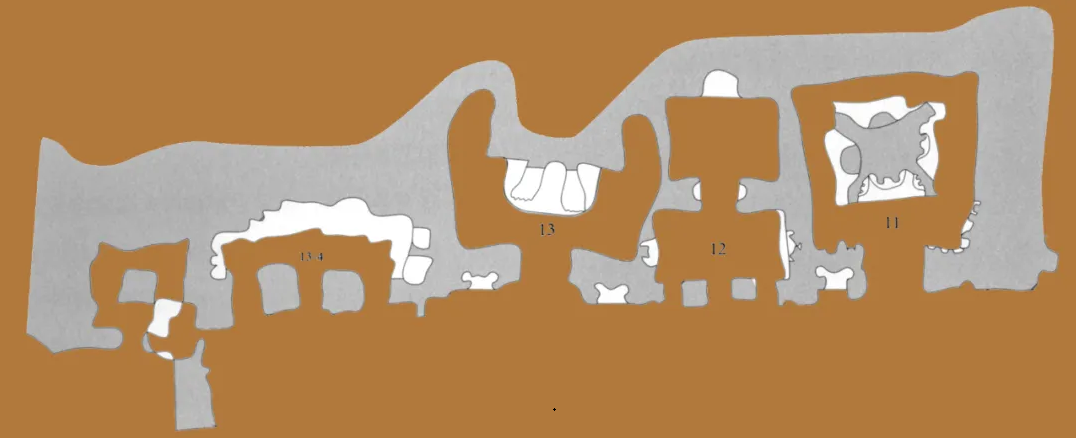

云岡第11-13窟外壁

曹衍不甚解“獻文革興造石窟寺”一語,故云“未知有何所據”。其實,此“革新”所涉范圍較寬泛,洞窟的形制、粉本的取舍、造像的風格等都在革新之列,工匠體系、設計團隊甚至主持工程的高僧也可以革新。《云中圖》中的這句話是就文成時期曇曜五窟的風格與樣法,在獻文時期作出一定的調整與變化而言。如何變化?最明顯的就是第11~13-4窟四個洞窟分別設計為四種不同形制的窟式:第13窟,大像窟,無論窟形還是造像風格均與曇曜五窟接近,屬第17窟亞式,開工時間稍早,但最終未完工;第13-4窟,洞窟的高度與進深都很特別,曾被懷疑為涅槃窟,中途輟工。

云岡第11-13-4窟平面圖

四個洞窟有繼承,有創新,也符合《魏書》有關獻文時代平城營建工程偏重雕飾的風格特點。這組統一設計、完整規劃的大型洞窟,除了第12窟勉強完工外,其余洞窟不是中途停工就是最終未完工,為什么呢?北魏太和初期,社會繁榮穩定,佛教弘昌熾盛,既無石質問題,又與遷都無關,如何解釋這組洞窟的停工問題呢?只有兩種可能,一是資金問題,開鑿如此規模之大的洞窟需要龐大的資金支持和物資保障。但目前還沒有證據顯示這一區域洞窟的停工與資金鏈斷開有關。另一就是政治原因,——這一時期的北魏政權之爭,可說是驚心動魄。

第11窟為什么停工?功德主是誰?

也有日本學者認為,第11窟的停工歸咎于曇曜喪失沙門統地位。無論如何,曇曜充其量也只能代表一個個體,而云岡代表的是國家的意志和力量。曇曜本人政治地位的升降乃至死亡,都不足以撼動一座大型皇家洞窟的開鑿進程,更不會導致其停工或廢止。這個原因應該排除。云岡從獻文帝時期開始,以皇室顯貴為主體的造像集團迅速崛起,為國祈福鐫窟,漸成風氣,第11~13-4窟就是由同一造像集團勢力發愿營造的一個區域。如果不是因為背后有一種神秘力量掌握著生死牌,這組洞窟的結局何以如此慘淡。和平六年(465)五月十一日,年僅26歲的文成帝染病崩于平城太華殿,12歲的皇太子拓跋弘即位,稱獻文帝,廟號顯祖。25歲的皇后馮氏被尊為皇太后。新帝年幼,喪夫的馮氏又欲投火殉命,孤兒寡母,勢單力薄,車騎大將軍乙渾伺機謀反,大肆屠戮異己,尚書楊保年、平陽公賈愛仁、南陽公張天度等分別被殺,甚至曾經推翻宗愛、擁立文成帝登基、官至司徒的平原王陸麗也被加害致死。一時間,百官震恐,計無所出。乙渾擅作威福,文武大權集于一身,位居諸王之上,國家事無大小,全聽任他的決定,只待篡奪帝位的時機了。顯祖年少,自是無能抵抗,更難以左右局勢。在此北魏王權隨時面臨傾覆的危難時刻,馮太后不負眾望,果斷出擊,聯合舊臣拓跋丕等人密定大策,于次年二月平息乙渾之亂。乙渾伏誅后,馮太后聲稱為穩定政局,掌奪朝權,這是她的第一次臨朝聽政。

云岡第11窟東壁太和七年造像龕

馮太后一生中沒有生子,皇子拓跋弘是文成帝與李貴人所生,拓跋弘被立為皇太子后,母親李貴人依“子貴母死”舊制被賜死,弘由毫無血緣關系的馮氏撫養。自乙渾之亂平息后,馮太后臨朝聽政18個月,為避干預朝政之嫌,又將朝權還歸獻文帝。但以獻文帝為代表的帝黨和以文成文明皇后馮氏為代表的后黨之間,為爭奪北魏最高統治權展開爭斗的種子就此埋下了。皇興元年八月,獻文帝的長子拓跋宏出生了。天下如棋,一步三算,在馮太后的眼里,這是一件令她非常開心的事。當天,她就特別申明從此不聽政事,一心躬親撫養皇孫。這是不尋常的風輕云淡,誰也不知其深層蘊積著怎樣兇猛的風暴。皇興三年六月,拓跋宏被立為太子,成為儲君。馮太后正式對獻文帝出手。她先依制賜死太子的母親李夫人,獻文帝竭力反對,馮太后執意不讓。她為什么一定要賜死李夫人呢?目的就在小太子拓跋宏身上。日后,誰得小太子,誰就將得天下。乳母因撫養太子之功而日后享得太后的尊儀,進而把持權力干政,北魏歷史上又不是沒有這樣的先例,馮氏的姑姑常氏就是典范。子貴母死,李夫人死了。獻文帝啊,年幼時無能保護被賜死的母親,現在君臨天下了,依然保不住自己心愛的女人。此時,他內心中對馮太后由最初的對抗、角力,已上升為仇恨了。皇興四年發生的一件事,讓帝、后之間的矛盾走向公開化、深入化,宮闈之變在所難免。事情的起因是馮太后被發現行為不正,養有內寵李奕,朝野上下議論紛紛。獻文帝不失時機,命人列舉數罪,下詔誅殺了馮太后的面首李奕,李奕之兄李敷及其在朝為官的從弟、次子、妹夫等姻親也一同殺戮。馮太后是出了名的專橫跋扈、果敢勇為的女人,平素,她根本不允他人議論她的過失。李奕被殺后,馮太后啟用了更多面首,這就是她對官臣們的回應。美男子王叡出入太后臥室,后來官升為宰輔。李沖受寵于太后帷幄之內,太后密賜他的珍玩繒彩不可勝數。當然,說這些話的時候,獻文帝已經永遠閉口了。皇興五年(471)八月,迫于太后的壓力,獻文帝招集群僚,宣布禪位。按常綱,他理應禪位給已立為儲君的兒子拓跋宏,但太子已被太后操控,所以他想讓皇叔京兆王拓跋子推來繼任。子推是文成帝的二弟,與馮太后平輩,由他繼皇帝位可以對太后的權勢形成制衡。商議此事那天的場面很是尷尬,親帝的王公卿士都不敢率先發言表態,結果子推同父異母的弟弟任城王拓跋云放了頭炮:“陛下方隆太平,臨覆四海,怎么能上違宗廟,下棄兆民呢?父位子承,由來已久。大魏興盛了這么多年,從未有變革這一傳統的先例。天下是祖宗之天下,而陛下現在想舍棄皇儲正統,恐怕不是先圣的意愿吧。如果陛下一意孤行,上乖七廟之靈,下長奸亂之道,這可是禍福的根源啊,愿深思慎之。”拓跋云是站在太后立場的人,他的話定了調,太尉源賀、東陽公元丕等也跟進表示反對禪位子推。表面上看這是宗室重臣執持異議,背后完全是馮太后的操縱力在發揮決定性作用,對此,獻文帝也心知肚明,最終只得委曲求全,傳位于太子。20天后,獻文帝在太華殿宣布退位,被仰尊為太上皇,4歲的兒子拓跋宏登基稱帝,即孝文帝,改年號“延興”。退位后的獻文帝依然勵精圖治,總攬機要,并以皇帝的名義多次發布詔令,整頓吏治。他還親自掛帥南北征戰,攻取劉宋,討伐柔然。另一方面,他徙御鹿野苑崇光宮,“命匠選工,刊茲西嶺,注誠端思,仰模神影”,開鑿石窟,禪定修行。其實,獻文帝此時所有的功績對馮太后來說,都如芒在背、如鯁在喉。皇興五年冬十月,獻文帝在平城北郊大閱兵,這個舉動徹底激怒了馮太后,也讓她痛下了最后的狠心。承明元年(476)六月,年僅23歲的太上皇暴崩于永安殿。獻文之死是北魏史上的一大公案。魏收在《魏書》中講這件事時,語調婉轉,并且是借他人之口說事:“時言太后為之。”此后,38歲的馮太后以太皇太后的身份第二次臨朝聽政,這個角色一直伴她太和十四年命終而止。

那么,北魏政壇發生的這場宮闈之變,對于地處政治大震蕩中心的云岡石窟有何影響呢?

云岡第16窟東壁千佛下方,原雕供養人被鏟掉后

只留下女性百褶裙裙裾和男性長袍下擺

每一個朝代的每一次政權的更替與嬗變,伴隨而來的不是殺戮就是獎掖。文明太后聽政后,實行寬宥與鎮壓相結合的政策,一些曾經黨附皇帝的皇戚重臣多遭翦除、誅殺。據《魏書》記載,自公元470年至480年間,親帝黨中受誅的主要人物有:萬安國,承明元年誅。《魏書·萬安國傳》記載:“萬安國,代人也。……安國少聰敏,有姿貌。以國舅,復尚河南公主,拜駙馬都尉。遷散騎常侍。顯祖特親寵之,與同臥起,為立第宅,賞賜至巨萬。超拜大司馬、大將軍,封安城王。安國先于神部長奚買奴不平,承明初,嬌詔殺買奴于苑中。高祖聞之,大怒,遂賜安國死。年二十三。”孝文帝時年九歲,何來大怒?李欣,太和元年二月,以外判罪伏誅,他的兩個兒子也同時被殺。馮太后有智略,能行大事,生殺賞罰,俄頃決斷。在打擊帝黨余勢上,堅決徹底,毫不手軟。南郡王李惠,娶襄城王韓頹的女兒為妻,后生育二女,其中之一就是獻文帝的思皇后,這樣說來他本是獻文帝的岳父,孝文帝的外祖父。但是,太后對他素來忌恨,誣稱他南叛,于太和二年(478)十二月誅殺。李惠的兩個弟弟以及他的兒子也一同被殺戮,全部家財被收繳。以李惠的身份尚且遭遇如此命運,其他人就可想而知了。難怪朝野人士竊議孝文帝,“奉馮氏過厚,于李氏過薄,舅家了無敘用”,不沾恩澤,反倒連性命都難保全。以至于太和十二年,孝文帝想彌補虧欠,給舅家幸存的后人予升官晉爵的機會,驚魂未定的舅家人深恐再罹孥戮,竟無一愿意接受。可見,在這場殘酷的政治事件中,受株連的家族成員有多少。第11~13-4窟既然是獻文時期造像集團發愿鐫建的一組洞窟,功德主自當是獻文政治勢力集團。當初發愿開鑿第11窟的功德主很可能因卷入這場政治事件中被誅滅,洞窟自然不會繼續開鑿下去。甚至,第11窟因功德主涉嫌政治事件,這里一度成為禁地,無人敢涉入。

云岡第11窟東壁太和七年造像龕左側男性供養人

云岡第11窟東壁太和七年造像龕右側女性供養人

那么,第11窟最初的功德主最有可能是誰呢?歷史文獻以及石窟本身都沒有留下任何可尋線索,只能推測,推測獻文帝當政時得權奪勢的顯貴,推測被馮太后無情殺戮的人,他們可能是萬安國、拓跋子推,也可能是李欣、李惠、韓頹。

云岡第11窟南壁佛龕龕基供養人行列

安城王萬安國,得寵于獻文,“與同臥起”。京兆王子推,是景穆皇帝的第十三子,獻文帝的叔父,若非大臣固諫,幾近繼承皇位。李欣,著勛先朝,受寵于顯祖,參決軍國大議,權傾內外。南郡王李惠,作為思皇后之父,歷政有美績。襄城王韓頹,與李惠有姻親,太和四年被誣有罪,削爵徙邊,生死未詳。他們都具有實力營建像第11窟這等規制的洞窟,也有參與獻文時期在武州山開窟造像的理由。