20世紀80年代初,剛從天津美術學院畢業的我首次來到云岡石窟,被這里高大絢麗的佛國圣境深深震撼。30多年后,無數次被眼前美輪美奐藝術空間感動的我出版了專著《巖.石.空 ——云岡石窟空間藝術》,就是想拋磚引玉,帶大家——

走進云岡 恢弘氣場開啟我思索之門

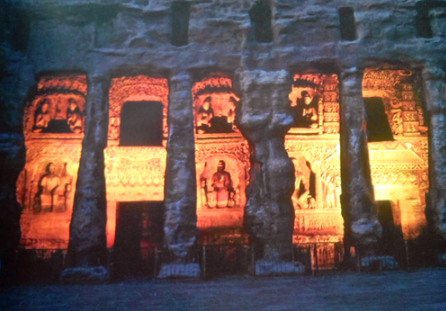

初次到云岡石窟,還剛剛告別校園生活不久,我到我國西北一線考察學習。從敦煌、麥積山到塔爾寺、永樂宮,雖然博大精深的感覺一直伴隨著我,但是要說到震撼和震驚,還是到過云岡石窟以后。這是雕塑?還是建筑?這是做什么用的空間?當時,我望著高大絢麗的洞窟,只感覺窟中的輝煌像電擊一樣從頭傳到腳,許久不知如何是好。

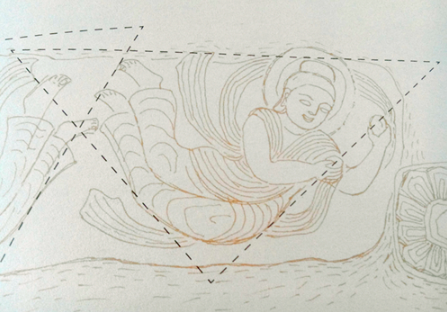

此后的30多年,我一次次往返于大同與天津之間,希望找尋自己被震撼亦或是震驚的原因。隨著時間的推移,我的發現越來越多,思路也變得越來越清晰。我發現,云岡石窟的造像都是由幾何形式線構成,正三角形佛像讓人感覺沉穩,倒三角形飛天向人傳遞著靈動;我還發現云岡石窟選用黃色砂巖的訣竅:黃色泛紅的色澤,給人溫暖;流動的紋理,暗含生命與靈性;顆粒狀的質感,豐富了雕像的表情。

最為關鍵的是,我發現北魏先人無與倫比的空間藝術營造,在云岡石窟達到了登峰造極的地步。那些規劃完整的塔廟窟、廡殿窟、通體滿雕、繁而不亂,究其原因,是因為用蓮花、忍冬紋、小坐佛、花繩童子等裝飾紋帶為緯,以方塔、立柱、立像等造型為經,搭建起巨窟雕塑群的框架,使得洞窟空間具有高度的穩定性和秩序性。可以說,云岡石窟是單體和群體雕塑圖像構建的佛教夢幻空間,雕塑在這里成了建筑空間的構件,而這種空間藝術的魅力于石窟獨特功用的探索,幾乎是一個空白。竭盡所能編著《巖.石.空——云岡石窟空間藝術》,只是希望世人能夠從建筑空間藝術的視角,對這座世界文化遺產的價值進行再發現和再確認,進而發揚光大。

了解云岡 禮佛崇上造就政教相融藝術奇觀

在我的《巖.石.空 ——云岡石窟空間藝術》一書中,共有9章 9 萬多字。其中將近2/3的篇幅,是用來闡述 “云岡石窟的中國特色選址”和“云岡石窟建筑空間的視覺藝術”的。在我看來,這里最讓我感動的不僅僅是精妙絕倫的佛陀造型和豐富多元的文化內涵,更主要的是建筑空間中視覺藝術的形式創新。而這種空間藝術的創新和運用,是建立在石窟開鑿主導者與建設者對石窟功能的精準把握之上的。

佛教自東漢年間傳入中國,最初與漢文化是有很大隔膜的。直到拓跋鮮卑入主中原,佛教和佛教藝術才在中華大地深深扎根。北魏推崇佛教成功,是因為他很好地解決了一個問題,就是“佛如帝身”。皇帝既是現實中的主宰者,又是佛國中的精神領袖。“禮佛即拜皇帝”,使得人們從長期以來遵從神權還是皇權的糾結矛盾中解脫出來,直接促成了佛教在中國的大發展。云岡石窟東西綿延1公里,主要洞窟有45個,大小造像51000余尊。這樣的恢弘氣勢和浩大空間,離開北魏王朝幾十年間作為皇家工程的持續營造,是無法實現的。

透視云岡 科學規劃締造神秘空間

每次來到云岡石窟,我都有一種莫名的感動和虔誠。那是一種享受歷史美感的感動,更是一種超越生命的虔誠。而這份感動與虔誠,首先來自于石窟群那神秘空間環境的感染。

云岡石窟的選址非常嚴謹,它面對武州川,背倚武州山,山前是商旅要道,光是這樣的地貌空間就足以給人天人合一的神秘之感。更為驚世駭俗的是,它以整座武州山為材料,用減法開鑿空間,剔除無用之石,留下心中精華,使山巒與建筑融為一體,將人類創造與大自然奇妙結合,成就了云岡石窟這個曠世奇觀。

云岡石窟每個洞窟都由四個壁面、一個天頂和一個地面組成,壁面都由幾條相同紋樣的裝飾帶分隔而成,塔柱、天頂上精心雕琢的神像、飛天、供養人都嚴格遵守著井井有條的秩序,呈現出一種輝煌的秩序美。置身其中,參拜者仿佛步入一個天地四方俱全的佛國圣境,不自覺地與佛陀、菩薩開始心靈的溝通。那種利用立體雕像而不是平面圖畫文字的溝通,是天與人感應著、人與神交流著、天與地呼應著的超越世俗的空間對話,怎能不讓人發自內心地頂禮膜拜?

贊嘆云岡 窟內空間演化因時而變

開鑿云岡石窟的北魏高人除了用裝飾藝術來指導石窟的規劃設計,用幾何形式線控制洞窟的造像體量,還特別注重通過窟內空間的控制達到崇上敬佛的目的。

最初開鑿的曇曜五窟選擇氣勢磅礴的大窟高像,追求建筑空間包含山川大勢,對應道武帝拓跋珪以下5位皇帝而建造的主佛像,占據了窟內的大部空間,來人進入窟內,只能被動地抬頭仰視。這種樣式的洞窟似乎只適合于單一的朝拜,根本無法容納大量的人,也讓人無法長時間停留。

但是到了中期石窟,當狂熱的崇拜不能滿足人們心靈上的需要時,隨著佛教傳播的深入,人們渴望擁有了解更多佛教內容的空間;渴望能有更多順暢旋繞的和諧空間;渴望追求可以禪定修行,進而可以與神靈進行心靈對話的空間。為了滿足大眾的這種內在精神需求,包括1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12窟在內的中期窟群,就有了較大的活動場地。其中,第7第8窟已經有了天頂仿木藻井;第9 和第10窟還在后壁鑿有禮拜通道,信徒可以旋繞修行;而第6窟不僅有著規矩的方形窟頂,而且有著規矩的橫向重層布局壁畫和規矩的禮佛通道,還有了以中心塔柱為圓心的旋繞修行空間,加強完善了禮佛通道的和理性和舒適性。

和早期石窟被動式的面對面頂禮膜拜不同,中期以后的石窟樣式,可以讓參拜者進入石窟后,透過天頂、四壁、塔柱上 呈現的萬佛奇觀,獲得一種類似“鏡面反射”(鏡窟)的夢幻效果,全身心融入出身忘我的境界。而且這樣的空間藝術追求,一直延續到北魏王朝遷都洛陽后。以龍門石窟為例,雖然古陽洞、賓陽洞、蓮花洞的主尊佛像依舊高大,但是氣勢并不壓人,而且窟前均有寬闊的空場,比較適合朝拜和坐念。

回望云岡 嚴謹創新精神期待后輩傳承

從20世紀80年代初識云岡以來,每次走進云岡石窟,滿眼都是密密麻麻的的雕塑,從上到下井然有序地排列,從天頂到地面被雕造得沒有一點空隙。正是這種石頭或者說是大山雕造出來的空間藝術的魅力,促使我寫下了《巖.石.空——云岡石窟空間藝術》。對于我的發現和努力,云岡石窟研究院的張焯院長乃至他的同事們給予了很高的評價,認為我所切入的研究角度,與20世紀初發現云岡石窟的伊東忠太、中國建筑學先驅梁思成近似,為云岡學開辟了一個嶄新的研究領域。

而我想得最多的,卻是古代先賢在開鑿云岡石窟時的那種嚴謹與創新精神。天、地、人、和,是建筑設計的最高境界。1500多年前的北魏先輩們以他們特有的科學規劃和嚴謹設計,不僅創造出當時地理學家酈道元筆下的“因巖結構、真容巨壯”的巧妙技藝,而且呈現出“山堂水殿、煙寺相望”的浩蕩氣勢。他們的曠世佳作在創意規劃時敬天畏地,在操作實施中觀天察地,工程延續1500余年而巍然屹立。這樣的敬業情懷與創新精神,我們現代的設計師、建筑師不正應該很好地借鑒與傳承嗎?

精神修養是設計師必備的基礎條件,而空間藝術的運用成敗,往往與設計師的精神修養息息相關。我的一點拙見相對云岡石窟博大精深的文化內涵來講,不過是拋磚引玉。希望在今后的歲月長河中,云岡石窟的建筑藝術特別是空間藝術,能夠得到越來越多專家學者的重視。

嘉賓檔案 :

王天鑾,女,1946年出生,1968年上山下鄉,1978年返城后從事美術教學,畢業于天津美術學院繪畫系。作為天津市美術家協會會員和世紀裕華藝術公司董事長,她長期從事繪畫創作及城市景觀設計。天津和平路的“金街大銅錢”、八里臺“民族英雄聶士成”、民園體育場“球韻”及海河邊“郵路漫漫”等雕塑群,受到國內外同行和游客關注好評。

王天鑾口述 水復整理