我叫云岡石窟今年1560歲了

曇曜高僧奉旨入朝,即被任沙門統,統管佛教及其興佛“復法”事宜。

曇曜高僧接手諭令,全身心投入“復法”籌備工作,縝密思考具體實施方案。還真是有點舉步維艱,倒不是財力不足,物力不夠,人力有限。而是曇曜覺得使命重大,攸關佛法存亡,決不能草率從事。制定出來的方案,首先要能夠保證佛法日久彌新,發揚光大,流傳萬古,不致因政治權力動蕩不穩,導致經像法物慘遭破壞,毀于一旦;再者,制定出來的方案,要令皇上滿意,也算是對皇上的回報;另外,方案既要前瞻,又要講究現實。

他苦苦思索,突然想到,佛教發源地印度,公元前3世紀僧侶們就臨崖鑿石開窟,備修行之用,石窟里鐫刻著佛像或畫著佛教故事的壁畫。公元300年前后,傳入我國新疆,接著有了敦煌石窟。現在文成帝要復興佛法,令我實施,何不也效法先師,找一處風水寶地,鑿石建窟呢?曇曜向文成帝道出了自己的想法,提出鑿窟雕佛的建議。文成帝一聽,喜上眉梢,覺得這是一個好辦法,一來可以借此懺悔先祖廢佛之過,為祖先追福,二來善男信女們遁世隱修,也有了一個好去處,當即欽點,同意曇曜的建議。

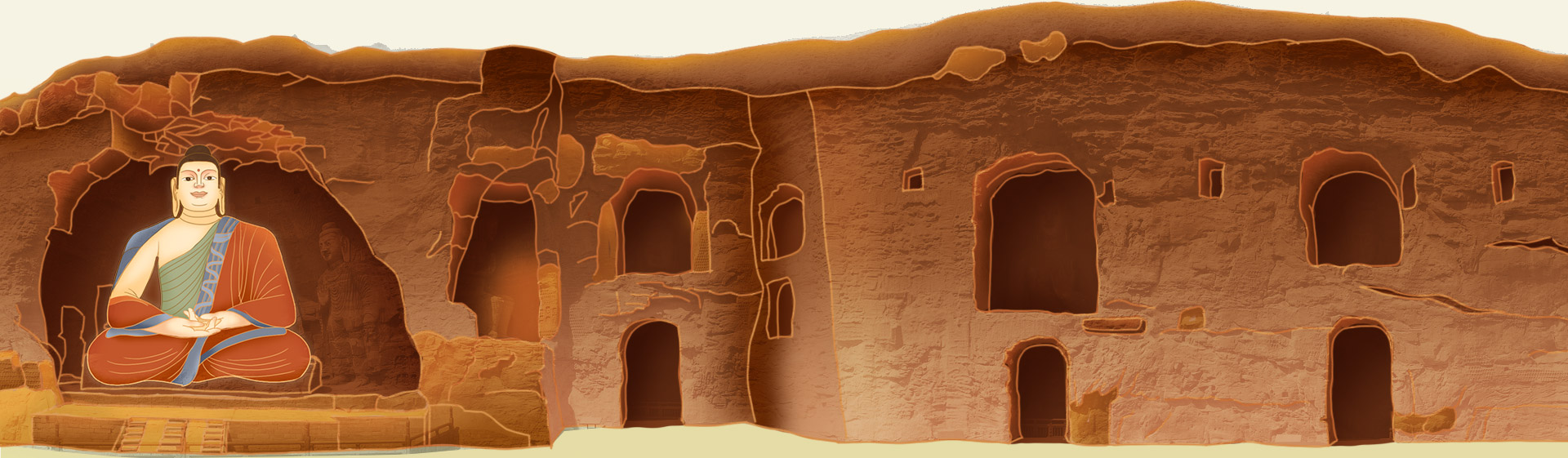

接下來,選址成為舉足輕重的第一步。曇曜高僧經過一番實地考察,縝密思索,敲定在武周山上。這除了因為這里斷崖水平層為砂巖石結構,最適合雕刻之外,還有下面一些因素。云岡位于大同之西16公里處,大同是當時北魏的都城。選定云岡,鑿石建窟,雕鑿佛像,方便皇家就近禮佛。曇曜高僧,可謂用心良苦。在曇曜高僧的指揮下,開鑿歷時40余年,參與人數多達數萬,連當時被稱為獅子國的斯里蘭卡一些佛教徒,也千里迢迢來到云岡,投身這一舉世聞名藝術精品的建設中。

《魏書?釋老志》 載

“和平初,師賢卒。曇曜代之,更名沙門統。初,曇曜于復法之明年,自中山被命赴京,值帝出,見于路,御馬前銜曜衣,時人以為馬識善人,帝后奉以師禮。曇曜白帝,於京城西武州塞,鑿山石壁,開窟五所,鐫建佛像各一,高者七十尺,次六十尺,雕飾奇偉,冠于一世。”……“曇曜又與天竺沙門常那邪舍等,譯出新經十四部”

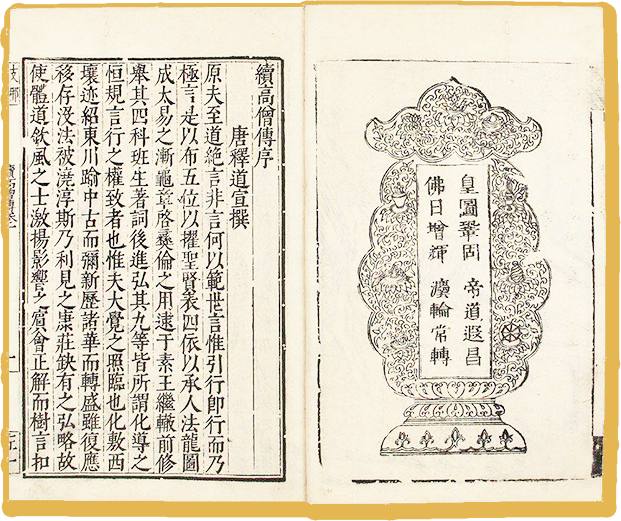

《續高僧傳》載

“曜慨前陵廢,欣今重復,故于北臺石窟,集諸德僧,對天竺沙門,譯《付法藏傳》并《凈土經》,流通后賢,意存無絕”

作為北魏建都平城(今山西大同)時期的大型石窟寺文化遺存,是從北魏文成帝復法啟開鑿之始,到北魏正光年間終結,大致歷經了近70年之久,石窟藝術內容豐富,雕飾精美,是當時統治北中國的北魏皇室集中全國技藝和人力、物力所雕鑿,是由一代代、一批批的能工巧匠創造出的一座佛國圣殿,是新疆以東最早出現的大型石窟群,以壯麗的典型皇家風范造像而異于其他早期石窟,展現的佛教文化藝術涉及到歷史、建筑、音樂等多方面內容。我是東方石雕藝術的精魂,也是中西文化融合的典范,亦代表著公元5-6世紀佛教藝術的最高成就,在中國乃至世界藝術史上占有重要地位,與敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟并稱為中國三大石窟,亦與印度阿旃陀石窟、阿富汗巴米揚石窟并稱為世界三大佛教石雕藝術寶庫。

《云岡石窟》之“三期”

從開鑿時間和風格來看,我的形成大致可分為早期、中期和晚期三個階段。

早期石窟

我的早期石窟,即今第16~20窟,亦稱為曇曜五窟。根據《魏書?釋老志》(卷114)記載:“和平初,師賢卒。曇耀代之,更名沙門統。初,曇耀于復法之明年,自中山被命赴京,值帝出,見于路,御馬前銜耀衣,時人以為馬識善人,帝后奉以師禮。曇曜白帝,於京城西武州塞,鑿山石壁,開窟五所,鐫建佛像各一,高者七十尺,次六十尺,雕飾奇偉,冠于一世。”文中記述的開窟五所,就是當時著名的高僧曇曜就選擇了鐘靈毓秀的武州山,開鑿了雄偉壯觀的曇曜五窟,揭開了云岡石窟開鑿的序幕。第16~20窟即帝王象征的曇曜五窟,以造像的風格和創作的技法來看,是云岡全窟群中最早的五個窟。平面為馬蹄形,穹隆頂,外壁滿雕千佛。主要造像為三世佛(過去、現在、未來),佛像高大,面相豐圓,高鼻深目,雙肩齊挺,顯示出一種勁健、渾厚、質樸的造像作風。其雕刻技藝繼承并發展了漢代的優秀傳統,吸收并融合了古印度犍陀羅、秣菟羅藝術的精華,創造出具有獨特的藝術風格,這是中外融合所形成的新的藝術風格。

中期石窟

我的中期石窟,開鑿于孝文帝執政時期,是云岡石窟雕鑿的鼎盛階段,主要有第1、2窟,第5、6窟,第7、8窟,第9、10窟,第11、12、13窟以及未完工的第3窟。這一時期(471-494年),是北魏遷洛以前的孝文時期,是北魏最穩定、最興盛的時期,我是集中了全國的優秀人才,以其國力為保證,進而雕鑿出更為繁華精美的大窟大像。到孝文帝遷都前,皇家經營的所有大窟大像均已完成,歷時40余年。中期洞窟平面多呈方形或長方形,有的洞窟雕中心塔柱,或具前后室,壁面布局上下重層,左右分段,窟頂多有平棊藻井。造像題材內容多樣化,突出了釋迦、彌勒佛的地位,流行釋迦、多寶二佛并坐像,出現了護法天神、伎樂天、供養人行列以及佛本行、本生、因緣和維摩詰故事等。佛像面相豐圓適中,特別是褒衣博帶式的佛像盛行,出現了許多新的題材和造像組合,側重于護法形象和各種裝飾。中期石窟也是積極于改革創新的時期,掀起了佛教石窟藝術中國化的過程。這多種因素的綜合,也就產生了所謂富麗堂皇的太和風格,主要特點是漢化趨勢發展迅速,石窟藝術中國化在這一時期起步并完成,這個時期即我的中期石窟,它所呈現的內容繁復、雕飾精美的雕刻藝術特點大異于早期石窟,雕刻造型追求工整華麗,從洞窟形制到雕刻內容和風格均有明顯的漢化特征。

晚期石窟

我的晚期石窟,北魏遷都洛陽后(494年),云岡石窟大規模的開鑿活動雖然停止了,但鑿窟造像之風在中下層階層蔓延起來,親貴、中下層官吏以及邑人信眾充分利用平城舊有的技藝在云岡開鑿了大量的中小型洞窟,這種小窟小龕的鐫建一直延續到孝明帝正光五年(524年)是北魏遷都洛陽之后,平城作為北都仍是北魏佛教要地。這時大窟減少,中、小型窟龕從東往西布滿崖面。主要分布在第20窟以西,還包括第4窟、14窟、15窟和11窟以西崖面上的小龕,約有200余座中小型洞窟。洞窟大多以單窟形式出現,不再成組。造像題材多為釋迦多寶或上為彌勒,下為釋迦。佛像和菩薩面形消瘦、長頸、肩窄且下削,這種造像為北魏晚期推行“漢化”改革,出現的一種清新典雅“秀骨清像”的藝術形象,成為北魏后期佛教造像顯著特點。這一特征和風格在云岡晚期石窟和龍門石窟北魏窟均有表現,對中國石窟寺藝術的發展產生了深刻的影響。

我們依舊能感受到

那遙遠的時代里飄出的梵音繚繞、鏗鏘有力的鑿擊聲

看到附著在石壁上的民族信仰

1560年過去了,拓跋鮮卑這個民族

依舊飄零在這梵音交集的石窟里

那遙遠的時代里飄出的梵音繚繞、鏗鏘有力的鑿擊聲

看到附著在石壁上的民族信仰

1560年過去了,拓跋鮮卑這個民族

依舊飄零在這梵音交集的石窟里