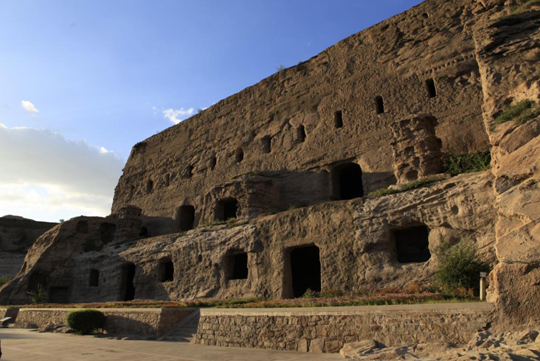

北魏和平年間,古老沉寂的武州山被一個王朝喚醒,一千六百年的時光過去,帶走了曾經傲視群雄的鮮卑部落,帶走了西域遠道而來的僧侶,湮沒了云岡石窟開鑿的歷史記憶,留下了無數個謎團,而今,這些未知的謎團帶著我們走上千年之前的開鑿之路……

1、第3窟的開鑿之謎(云岡石窟究竟是如何開鑿的?)

有的根據洞窟遺跡,結合文獻記載,對石窟開鑿工程中的一些問題作了嘗試性的探討,認為首先是“斬山”,即修整崖面,其次在洞窟內造像的雕鑿,自上而下進行,最后在粗鑿胚體之后,再進行精雕細刻;有的認為開鑿石窟的大致作法是先把山體切成一個立面,然后每窟根據佛像大小,在立面上再鑿出上、下兩個石洞口。由此向里鑿進去,先鑿出一佛或一佛二脅侍的雛形,之后精雕細琢,磨光即成。總之,學者們普遍推測認為營鑿工程是自上而下進行的。

近有學者根據第3窟遺址的考古新發現,發現了北魏文化層,這對解釋北魏洞窟的開鑿程序和方法,引起人們的極大關注。

研究者根據1993年第3窟北魏遺址發掘中一些新發現的未完工遺跡現象認為,北魏時代的每一個大型石窟的開鑿都應根據洞窟形制的設計要求進行,先鑿出石窟的基本窟形,然后才進行壁面的雕刻造像。如果造像超出或突出壁面,則采用在鑿取窟形時預留下每一組中每尊造像的胚料,然后再進行藝術加工。同時在自上而下揭取窟內巖層時,有計劃地將巖石取成方形、圓形等不同形狀的胚料,以便加工成方石、磨盤等以作它用,成為開鑿洞窟過程的副產品。通過第3窟遺址研究推論,一般大型石窟的開鑿大致可以劃分為三個階段,即第一階段主要是斬出洞窟外部接近窟頂的崖壁;第二階段主要是斬出洞窟外部明窗位置的崖壁,并通過明窗開鑿洞窟內的上層空間;第三階段主要是斬出洞窟外部門拱位置的前庭崖壁,由此開鑿洞窟內的下層空間,石窟工程的計劃性和目的性十分明確。這種論斷對于北魏平城地區石窟、乃至北魏其他地區石窟的開鑿均有著十分重要的參考價值。

2、第13窟黑石之謎

第13窟平面呈馬蹄形,為一單體造像,本尊交腳菩薩像,高13.5米,頭戴寶冠,頸佩項圈,胸置瓔珞和蛇飾,本尊背光上雕刻有火焰紋、忍冬紋、蓮花紋、飛天和坐佛。饒有趣味的是,菩薩右足面上嵌有“黑石”(直徑約6.5厘米),由此曾引發學界關于云岡黑石之謎的大討論。依照君主身樣雕造石像,具有強烈的國家政治色彩,使佛教教權強烈依附于皇權,佛教緊密地為當時的政治、為最高的皇權服務。

關于云岡石窟開創時代,主要有神瑞說(公元414年)、興安說(公元452年)與和平說(公元460年)三種。“黑石”發現者認為,第13窟與“曇曜五窟”相比較,具有頗多的相同特征,另外,右上鑲嵌“黑石”的事實與《魏書·釋老志》記載暗合。書云:“是年詔有司為石佛,令如帝身,既成,顏上足下各有黑石,冥同帝體,上下黑子,論者以為純誠所感。興光元年(454)秋敕有司于五段(級)大寺內為太祖已下五帝,鑄釋迦立像五,各長一丈六尺,都用赤金二萬五千斤。”只是顏上由于后世包泥彩繪,黑石尚不可見。結合史料記載以及此窟有著明顯的云岡早期造像特點,認為第13窟就是文成帝復法之當年(452)由沙門師賢主持所鑿的“帝身石像”,其營建時代當早于“曇曜五窟”。這一推論在學界投入一顆重磅*。

如果此說成立,那么目前有關云岡石窟開鑿的年代乃至整個中國石窟寺的分期等一系列問題,就得重新思索和論證。

3、第11窟停工與功德主之謎

第11窟主體工程未俟完工即告停工。學界通常將第11、12、13窟作為一組洞窟討論,其實,毗鄰這組洞窟的13-4窟也是按計劃統一斬山辟出的一個立壁,說明這組洞窟是由同一造像集團或同一造像勢力在同一時期發愿營造的一個區域。北魏太和前后,社會繁榮穩定,佛教弘昌熾盛,既無石質問題,又與遷都無關,一個區域內同時出現諸多洞窟停工的現象該當何解釋?

關于第11窟停工的原因,日本學者認為,與曇曜喪失沙門統地位相關;也有學者認為與某種政治突發事件有關,即宮闈之變,才是第11窟停工的主要原因。

皇興以來,以獻文帝為代表的帝黨和以文明太后為代表的后黨,為爭奪北魏最高統治權發生了宮闈之變。這次政治較量是從文明太后天安元年(466)平息乙渾之亂后第一次臨朝聽政開始的。此后,文明太后與獻文帝之間因權力之爭引發的矛盾日漸加深。幾經交鋒,幾經浮沉,最終以顯帝皇興五年禪位、承明元年(476)“暴崩”、文明太后聽政而終。每一個朝代的每一次政權的更替與嬗變,伴隨而來的即是殺戮與獎掖。文明太后聽政后,實行寬宥與鎮壓相結合的政策,翦除異己,一些曾經黨附皇帝的皇戚重臣多遭誅殺。第11窟的締造者正是因為卷入這場政治事件而受牽連并終致鑿窟工程停止的。在這場殘酷的政治事件中,家族中受到株連的人員很多。第11窟營建工程猝止,就是因為發愿者遭遇不測,家族罹禍,成為一個無主窟。因涉嫌政治事件,第11窟一度時期可能被視為禁地,無人涉足。其得到可以續鑿的授意或允諾,概與孝文帝太和六年(482)三月或太和七年五月巡幸武州山石窟寺有關。

第11窟的創建時間約于延興末(471~476)至太和之初(477~483)。發愿者為獻文時期親帝勢力。

4、第20窟坍塌之謎

第20窟因窟前立壁塌毀,造像露天,俗稱“露天大佛”。本尊坐佛高13.8米,面相方圓,體態端莊,造型雄偉,是云岡石窟的代表作品。

從第20窟的整體布局和結構來看,造像內容為三世佛題材,其中,西側脅侍佛像已隨著洞窟前立壁塌毀而蕩然無存。多年來,第20窟塌毀的具體時間成為中外學界熱衷討論的議題。有的認為是在洞窟開鑿不久就已經坍塌,有的認為是在洞窟完工后坍塌的。但均缺乏翔實的考古依據。

1992-1993年,為配合云岡石窟“八·五”保護維修工程,對第14窟-20窟窟前進行了考古發掘。在第20窟的北魏文化層發現了西側立佛像殘留的衣紋石雕,許多石雕內側鑿有二至三個榫槽,說明該窟開窟不久,前立壁就遭遇大面積崩塌,當時曾試圖將崩毀的石雕部件與尚存立的佛像進行連接。這次崩塌事件,使東側第19窟西耳洞也受到了一定程度的影響,造成局部塌毀;而西側第21窟破壞十分嚴重,已不具備開鑿大型洞窟的條件。這一事件,可能改變了曇曜五窟的最初布局設計。

值得注意的是,有學者根據第20窟露天大佛膝前下方的石砌墻和石踏步與大同北魏平城明堂(491)砌石的用料、作法及加工手段如出一轍的方法認為,第20窟前的這堵石墻和石踏步也應去此年代不會太久,這就為探討云岡石窟第20窟前壁的坍塌時間提供了重要線索。

那么,第20窟的坍塌現象是如何發生的?有人認為該窟開鑿之初就是露天的;也有人認為由于該窟佛像胸部下層紫紅色泥質灰巖,質地松軟脆弱,穩定性能差,因此極易造成洞窟坍塌;還有人認為當初該窟南壁的窟門和明窗設計太大,南壁厚度預留得不夠,巨大的壓力致使松軟的紫紅色砂巖層首先崩塌,從而引起嚴重的坍塌。

由云岡石窟懸而未解之謎引發出的種種猜測和探究,使云岡這一北魏皇家大型工程更加充滿了神秘的魅力和誘力,其中沉淀著多少歷史信息有待我們去探賾索隱。